成馬零一 × 西森路代が語る、ドラマ評論の現在地【前半】:批評する人は本当のオタクではないのか?

コロナ禍で迎える2度目の春、テレビコンテンツに主題をとった2つの書籍が刊行された。成馬零一氏による『テレビドラマクロニクル 1990→2020』(PLANETS/第二次惑星開発委員会)と西森路代氏が執筆者として参加した『「テレビは見ない」というけれど エンタメコンテンツをフェミニズム・ジェンダーから読む』(青弓社)だ。そこで今回はリアルサウンド映画部でのドラマ評などでもおなじみのふたりに、ドラマ批評そのものについて自由に語り合ってもらった。(宮田文郎)

批評の必要性、批評をする動機

西森:『テレビドラマクロニクル 1990→2020』はいつから書いてたんですか?

成馬:ベースになったメルマガでの連載は2018年から2年程続けて、終わったのがコロナ禍の広がりと同時期の2020年4月でした。単行本にするための構成や加筆修正について話し合ったのが7月頃ですね。野島伸司、堤幸彦、宮藤官九郎の3人の作家を中心に書くことが決まり、第四章となる「2010年代の宮藤官九郎」を追加しました。

西森:時期的なものとしたら、私は杉田俊介さんの著書『人志とたけし』(晶文社)での対談がそんな感じでした。対談を収録したあとでコロナ禍になって一旦ストップして。その時点で語ったことのままで出すとすごく前の話になるので、もう一回追加で対談させてもらって、半分ぐらいはコロナ禍の中での実感をしゃべったものになりました。

成馬:『テレビドラマクロニクル』で大きく扱っているのは、2019年までの出来事ですが、本にする際に、東京オリンピックが1年延期になると同時に、世の中がコロナ禍に変わっていく中での心境を書いた「はじめに」を加筆しました。先行販売した電子書籍版ではコロナ禍でのテレビドラマについて書いているのですが、僕のなかでは『はじめに』から分岐した別ルートという感じで、セットで1冊なんですよね。この本を2020年に書いたことは僕にとって重要で、まずはその前提を読者と共有したかった。2019年までとそれ以降の世界はコロナによって大きく変わってしまったわけですよね。そうなった時に、世に打ち出そうと考えていた本の内容と現実が切断されてしまったわけで、その溝をどうやって埋めるかが一番大変でした。最終的に「クロニクル」(年代記)という原点に戻り、テレビドラマが時代とどう向き合ってきたのかを記述することを第一に考えたのですが、連載の時から90~00年代のドラマについて、2010年代に書く意味って何なんだろうと悩みながら書いていたので、書く上での動機付けに悩んだまま、最後まで書いたという感じですね。

おそらく、その辺りは西森さんとは真逆ではないかと思います。西森さんは書く動機をちゃんと持ってる人だと思うんですよ。どの本でも西森さんは、テレビドラマやお笑いには「批評が必要である」とはっきりと書いていて、その考え方の根幹にはフェミニズムという思想がある。本で書かれている内容も面白かったのですが、「批評が必要だ」と言い切ることができる西森さんのスタンスが興味深いなぁと思って読みました。それは自分には欠けていることだったので、誤解を恐れずに言えば、書き手として羨ましかったです。

西森:なぜ批評が必要と思うようになったかというと、確実に2010年代の韓国映画を見てきたことの影響ですね。何度もこの話をしてますが、去年、映画『パラサイト 半地下の家族』でポン・ジュノ監督が米アカデミーで受賞をしたとき、プロデューサーがスピーチで「良い批評があったからこそである」という意味のことをスピーチしていて。日本の作品を見るときにもそういう視線を持ってしまうということが大きかったと思います。そこは、ハン・トンヒョンさんとの『韓国映画・ドラマ:わたしたちのおしゃべりの記録2014〜2020』でけっこうしゃべったかもしれません。

成馬:『人志とたけし』で「政治的スタンス」が決まったのが2011年以降と言ってますが、何か転機となることがあったのですか?

西森:私はライターを始めたのも上京したのも遅かったし、最初は自分の思ったことなんてひとつも書かないライターだったんです。2011年は初めて『K-POPがアジアを制覇する』という本を出した年で、初めて自分が「こう見た」というものを書き始めた年だったんです。その出版のすぐ後に韓流デモがあったので、考えざるを得ない感じになって。でもそれって、たぶん私だけじゃなかったんじゃないかと思います。

成馬:共著の本が続いてますが、西森さんが書かれたものを順番に読んでいくと、西森さんが言葉を獲得していく経緯がはっきりとわかるんですよね。

西森:そうなんですよ。ハンさんからそういう指摘を受けたときは、けっこう自分は以前からちゃんとしてると思ってたんですけど、読み返してみると、本当に自分の成長期みたいになっていて。けっこう恥ずかしい気持ちもありましたが、それも隠さずに記しておくべきかなと思いまして。だからこそ、追記をして今の視点を書いたりもしましたし、実は追記をしっかり読むと面白いんです。

批評は「推し」と「私」を繋ぐのか

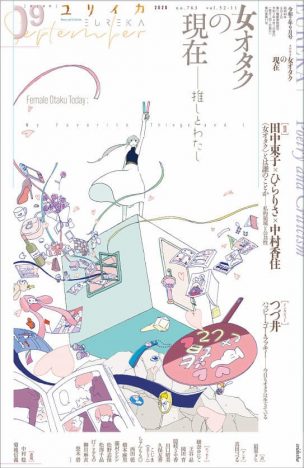

成馬:『ユリイカ』2020年9月号(青土社)の「特集=女オタクの現在」に寄稿した「批評――オタクと推しを繋ぐ言葉。」の冒頭で、「推し」と「私」の間をつなぐものとして、常に存在しているものに、批評があると思っている。と書いてるじゃないですか。この意見は僕の中からは出てこないので「凄い」と思いました。自分の考える批評って、客観的な視点から状況を冷静に分析する手段なので「推し」とオタクが繋がれる上では邪魔になるんじゃないかと思ってしまうんですよね。僕もアイドルや俳優を好きになることはあるけど、批評的な醒めた視点があることで、ハマりきれないことが多いので、批評性がない状態で熱狂的にハマっている人に対して、軽いコンプレックスがあるんですよね。

西森:わかります。私も以前は没入のない自分にコンプレックスがあったんですけど、今は適度な没入が続くことのほうがいいなと思ってて。今は私は誰にもはまりたくないという気持ちが強くなりました。もちろん20代でこの仕事をしていなかった頃は、香港映画やスターに没入してて、すべてのことをちゃんと見てなきゃ、来日したらちゃんと追わなきゃって思ってたんですよ。でも、それができないとしんどいからもう全部やめようとなって、それからはあんまり激しく没入したくないのかもしれない。だから、『推し、燃ゆ』(宇佐美りん)のような世界が存在していることは理解していても遠くなってしまって。たぶん、20代の経験があるからこそなんだと思うんですが。

成馬:俺が考える推しとオタクの関係ってまさに『推し、燃ゆ』の世界なんですよ。あの世界に批評が入る余地はない。

西森:私はジャンル全体を長くゆるやかに応援し続けたいという気持ちが強くなっていて。激しい没入は、エネルギーを注ぐからこそ短距離走みたいなところがあるのではないかなって。でも、それは理屈とかではないし、誰にも止められないことで。自分の場合は年齢とか、仕事柄ということもあってかもしれないんですけど、わりとそういう人も増えているなという印象もあります。

成馬:「好き」という気持ちこそが、絶対だとみんな思っているわけですよね。批評は「好き」という気持ちの背景にあるものを分析して言語化する行為だから「野暮」だと嫌われてきたし「愛がない」とか「批評する人は本当のオタクじゃない」みたいな言い方を、ずっとされてきたわけです。でも、西森さんのあの文章はその境界を越えると同時に「批評は必要なのだ」と宣言している。そこに衝撃を受けたんですよね。

西森:それはやっぱりさっきも言った通り韓国の影響だと思いますよ。たとえばアイドルが何か問題発言をしたら、その物事自体に怒るファンも多い。「そんなことをしていたら、アイドルも私たちとの関係性も消えてなくなってしまう」みたいな危機感で、自分だけではなくアイドルの持続性のためにダメなところはダメと言おうみたいな感じがあると思いますね。日本にもそういう文化ってないことはないと思うんですよ。「推し」には、倫理的な意味で見て賛同できないような作品には出てほしくないという気持ちもあると思うんです。