書評家・三宅香帆「『読む』と『書く』は表裏一体」 『名場面でわかる 刺さる小説の技術』インタビュー

「読む」というのは実はとても高度な訓練を要するもの

三宅:嬉しいです。最近は、ChatGPTをはじめ、AIが「書く」ことに注目が集まっていますが、実はAIって小説を「読む」ことはものすごく苦手らしいんですよ。たとえば「りんごのようなほっぺ」という表現を、書けはするけど読むとなると、そのイメージを立ち上げづらい。将来的にはそれもできるようになるのかもしれませんが、AIにできるのはあくまで情報の集積であって、文脈を読み取り行間を妄想や想像で埋めることはできない。「読む」というのは実はとても高度な訓練を要するものなのだと。だとしたら、読む力を磨くことが、結果的に人間にしか書けないものを生み出していくことに繋がるんじゃないかなと思います。

――『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない 自分の言葉でつくるオタク文章術』など、三宅さんはふだん読書になじみのない人たちにも「読む」「書く」おもしろさを伝えようとしているのが、すごくいいなと思います。

三宅:読書というのは、生活を助けるためにあると思っているんですよね。私が書評家になったのも、ただ本を読むのが好きで、ブログに思いの丈を綴ることが、現実を生き抜く力になっていて、それを続けていたら仕事になっていた、というだけ。書評家になりたかったというよりは、世の中に多種多様な娯楽があるなかで、本にしか助けられないものが存在していて、それを必要としている誰かに届けたかったんです。だから別に、生活のまんなかに本がなくたっていいんです。小説を書くからといってプロにならなくてもいいし、極論、誰かに評価されなくてもいい。でも、もっと自分の想いを的確に言葉に出来れば、表現したいものが文章になれば、より救われるものがあるんじゃないかな、と思います。

――言葉にする、ってそれだけで心の靄(もや)が晴れますし、自分の気持ちを代弁してくれる文章を読むだけで、ひとりじゃない気持ちにもなれますよね。

三宅:ただ、読み方を知らないとなかなか本にアクセスするのが難しいんですよね。小中学生のころは、わりとみんな、小説やマンガを読んでいた気がするんですけれど、大人になるにつれて本を読む時間をつくれなくなったり、自分向けの本が分からなくなったりして、読書から離れていった友達がけっこういて。そんな人たちに、選択肢のひとつとして本を手にするためのお手伝いができたら嬉しいですね。大人になった今も、あなたの孤独を助けてくれる小説がきっと存在するはずだから、と。

――確かに、大人になってからなにを読んでいいかわからなくなった、という声はまわりでもよく聞きます。だからどうしても、売れてる小説ばかり手にとってしまい、ピンとこないこともある、と。

三宅:本を売る側が、パッケージをカテゴライズしすぎている、というのもあるかもしれませんね。たとえば「どんでん返しがある」とか「イヤミスだ」とか。そのほうが、明確に対象としている読者には届きやすい反面、「これは自分に向けた小説じゃないな」と最初から避けてしまう人も多いと思うんです。たとえば、松浦理英子さんは『親指Pの修業時代』などの初期作品がクローズアップされがちで、フェミニズム作家として語られることが多い。もちろんそうした側面を私も素晴らしいと感じているのですが、一方でそもそも小説の心情描写が本当に上手であることも、もっと知られてほしいです。私がいちばん好きな『最愛の子ども』は、同世代の作家が書いたと言われても驚かないくらい現代の感覚を小説にしてくれていて、若い子にも絶対に刺さると思うんです。今回、太宰治や川端康成を引用して、その文章のうまさに改めて驚かされたのですが、「そんなおもしろさがある作家なのか!」と新しい視点を紹介することで、より興味を持つ人が増えたら、嬉しいです。

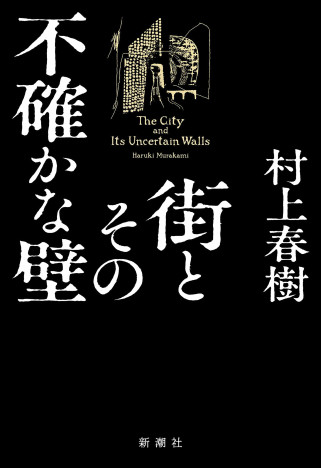

■書籍情報

『刺さる小説の技術』

三宅香帆 著

価格:1,870円(税込)

発売日:5月24日

出版社:中央公論新社