手塚治虫が許せなかった「描き版」 藤子不二雄(A)を繋ぐ『魔法屋敷』リメイク版の謎

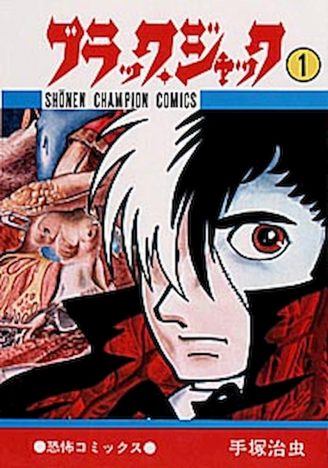

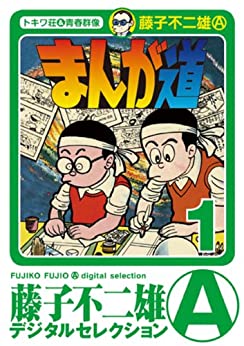

先日亡くなった漫画家の藤子不二雄Aは、手塚治虫を一生涯にわたって尊敬し続けたことで有名だ。そのリスペクトは絶大なもので、尊敬する漫画家を聞かれたときは、「手塚先生と藤本君(藤子・F・不二雄)」と回答したほどだった。その経緯は藤子Aの自伝的な漫画「まんが道」に詳しいので、ぜひ一読をおすすめしたい。

さて、そんな藤子Aが手塚の初期作品「魔法屋敷」のリメイク原稿を所蔵していたことがわかり、手塚プロダクションが8月17日に公開したと共同通信のニュースになっていた。リメイク原稿とは、読んで字のごとく、自身の過去の作品を描き直した原稿のことである。そもそもなぜ、多忙を極めた手塚が、新作ではなく、リメイク原稿を描く必要があったのだろうか。

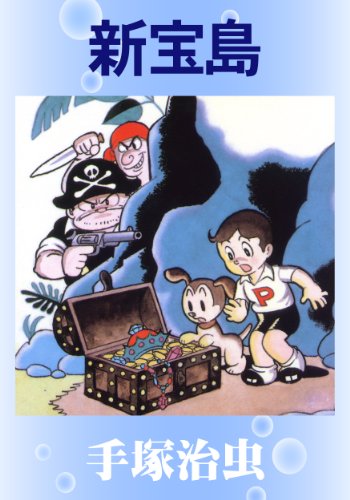

実は、手塚は過去の作品のリメイクを何度か試みている。特に、手塚治虫漫画全集に収録された「新宝島」が有名だ。1947年に出版された「新宝島」は、藤子Aをはじめ、多くの漫画家に影響を与えた戦後漫画史における重要な作品である。しかし、手塚は頑なに全集への掲載を拒み、結局、リメイク原稿を掲載する形で決着した。トキワ荘メンバーを中心に、多くの漫画家が「新宝島に影響されて漫画家を目指した」と語るほど、伝説化していた作品だったが、手塚は生前、その価値には懐疑的だった。その理由の一つが、「描き版」という技法によって出版されていたことだ。ちなみに、「魔法屋敷」も1948年、描き版で出版された。手塚はどうやら、それが許せなかったのだろう。

描き版とは、現在の写真製版とは異なり、漫画の原稿の線を専門の職人がトレースして、印刷用の版下を作るというもの。したがって、漫画家のオリジナルの線が損なわれ、職人の癖が出て出版されてしまうのだ。戦後間もないころの漫画単行本は描き版で制作されたものが多い。描き版の技術がどれほどのものだったのかについては、研究者の間でも諸説ある。戦後の混乱期でありながら、漫画家の線をかなり忠実に再現できているという見解もある。しかし、手塚は自身の絵とは認めず、不満を持っていたことは間違いない。

今回の「魔法屋敷」のリメイク原稿がいつ制作されたのかは、定かではない。おそらくオリジナルの原稿は散逸しているはずで、写真製版で、改めて出版するつもりで描いていたのかもしれない。

そして、いったいどのような形で藤子A氏が所蔵することになったのだろうか。そして、生前に公開をしようとしなかったのは、なぜか。その理由がもっとも気になることである。手塚は自身を敬愛する藤子Aのもとに、貴重な原稿を託したのであろうか。また、藤子Aは手塚の原稿を見て、自身の漫画の参考にしたり、糧にしようとしていたのだろうか。

また、手塚のファンの間でも決して知名度は高くない「魔法屋敷」をわざわざリメイクしようとしていたということは、手塚がそれほど本作品に思い入れが深かったのだろうか。謎は多い。続報を待ちたいと思う。