『モンキーピーク the Rock』のクライマックスに期待高まった理由 読者も洞窟を這って進む探検者のひとりだった

※本稿は『モンキーピーク the Rock』『モンキーピーク』の内容について触れている箇所がございます。同作を未読の方はご注意ください。

単なる読書体験ではなかったんだ……!

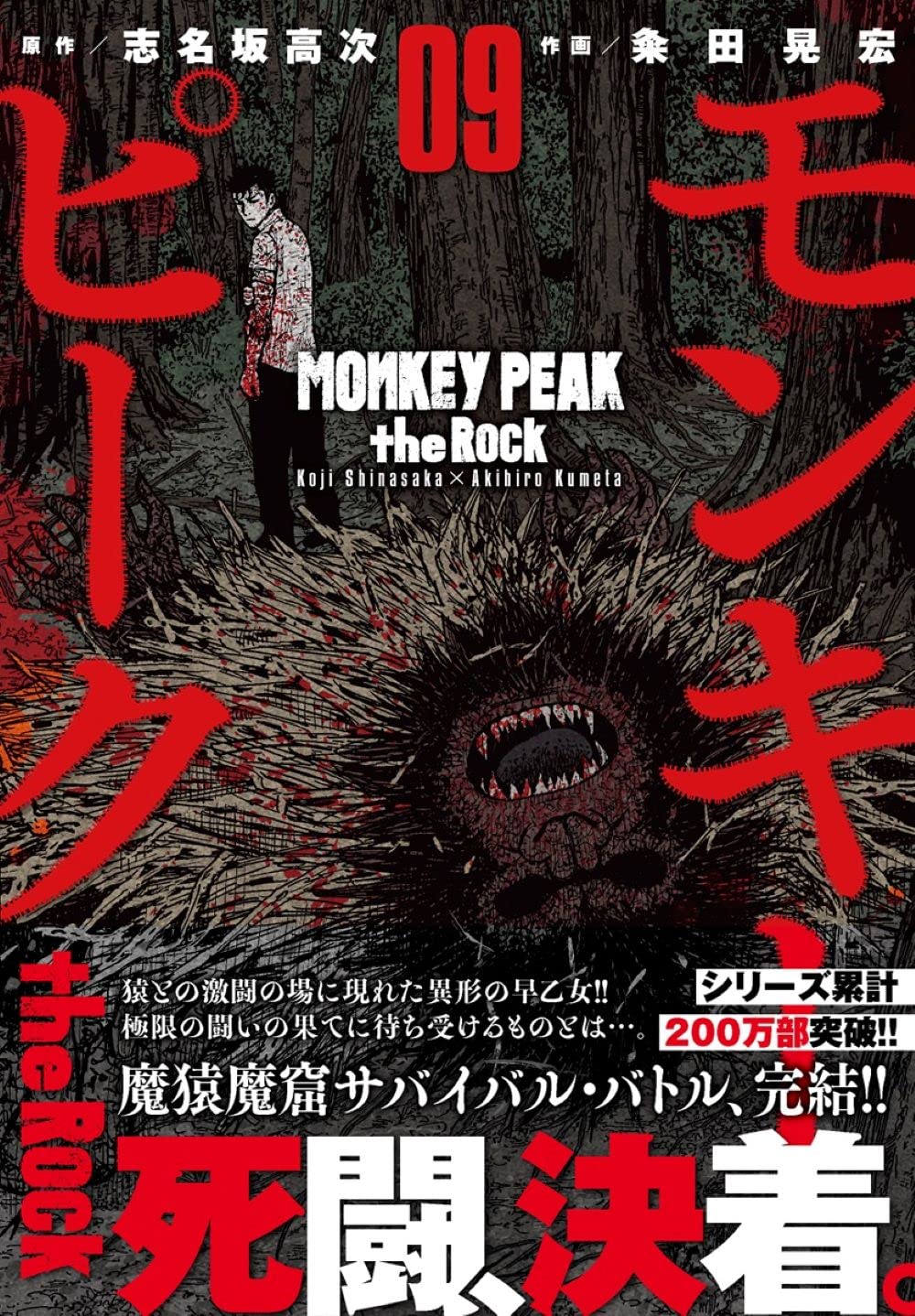

先日、発売されたばかりのグロ・サバイバル・パニックホラー『モンキーピーク the Rock』(原作=志名坂高次、作画=粂田晃宏/日本文芸社)8巻を読んで、思わず「え! 」と声をあげて、固まってしまいました。というのも、3シリーズに渡ってはぐらかされてきた最大の謎を解き明かす展開が始まったからです。正直なところ、謎は謎として放置されたままシリーズは完結を迎えるのだろうと思っていました。だから、今更感のある展開にビックリしたのです。

しかし、なぜ今になって謎に切り込んだのか、読者に種明かししようと思ったのかを考えた時、作者の意図の深さに気づいて唸らずにはいられませんでした。

というわけで、今回は、ついにクライマックスに向かって走り出した『モンキーピーク』シリーズの魅力について語っていきたいと思います(2021年12月末記事執筆時点で『モンキーピーク the Rock』の連載は終わっています)。

パニックホラー『モンキーピーク』シリーズ

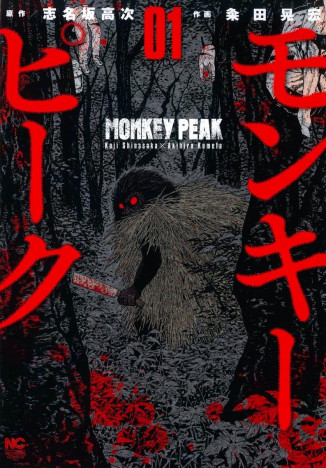

『モンキーピーク』シリーズは、2016年に始まった『モンキーピーク』(全12巻)、『モンキーピーク』の前日譚となる『モンキーサークル』(全2巻)、『モンキーピーク』の直接的な続編『モンキーピーク The Rock』(既刊8巻)からなる三部作で、シリーズを通して、大自然を舞台に人間が鬼猿と戦うサバイバルを描いています。

本シリーズの魅力は、大自然の厳しさとサバイバル方法が知れることと、超人的な身体能力を持ち人間を殺しまくる「鬼猿」の存在、そして極限状態の中で本性を表す人間たちです。

鬼猿は、オラウータンとナマハゲを足して2で割ったような外見の二足歩行猿で人間よりも大きく、表情を読み取ることができず、身軽で、ナタをはじめとする殺傷能力の高い武器を使いこなし、無慈悲です。人を殺めるシーンは血の匂いが漂ってきそうなほど激しめ。ボディ・ホラーが苦手な人は思わず目を背けたくなるほどかもしれません。

この鬼猿の正体は、『モンキーピーク』と『モンキーサークル』の両方では明かされません。鬼猿がなぜ人間を襲うのか、鬼猿が伝説の魔物なのか、人間が化ているのかすらわからないまま物語が終わっているのです。

それよりも、自然の厳しさと極限状態に陥った時の人間の本質に焦点が置かれているので、そちらの方が恐怖の対象になっています。

ありそうでないフィクション設定

『モンキーピーク』シリーズは、物語の約9割りが「ありそう」な設定の「地に足がついたフィクション」です。例えば、『モンキーピーク』の舞台は、群馬と新潟の県境に位置する谷川岳の次に死者が多いとされる「しらび山」。実際の山の名前を出すことで、しらび山まで実在するかのような錯覚を覚えます。山にみられる数々の難所や歩き方、遭難者が経験する症状も事実に基づいているので、基本的にリアルめな物語進行になっています。

「鬼猿」にしても、郷土史や伝説の生き物であることが匂わされます。猿が登場する郷土史や伝説は数多く存在するので、ここでもなんとなくの説得力が生まれています。

ホラーにしてもSFにしても、リアル9割嘘1割が最も説得力があり恐ろしいと筆者は考えています。映画『キャンディマン』(1992年)や『ホステル』(2006年)、『ジョーズ』(1974年)を見た人たちが特定の場所に恐怖心を持つのは、舞台が実際に存在する場所であったり、特定の場所を連想させたりするからです。

宇宙や深海、南極に漠然とした恐怖心を抱くのは、その全貌が明らかになっておらず、未知の生物の可能性を感じさせるから。

『モンキーピーク』シリーズは、その2つを兼ね備えていると言えるのです。