1960年代、黒人少年が更生施設で受けた暴力とは? 全米で話題『ニッケル・ボーイズ』が突きつけるアメリカの現実

2020年5月。アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスで黒人のジョージ・フロイド氏が白人警官に膝で首を押さえられ死亡した。続いて7月と8月、10月と黒人男性が警官に射殺される事件が発生。全米で抗議運動が起き「#BlackLivesMatter」をスローガンに、ナイキやNetflixなどの企業も抗議のメッセージを発信するなど全米に拡大している。

これら抗議運動の広くは人種問題に向けてであるが、根本には事件の加害者である警官が責任を問われず、無力、無防備であった被害者が苦しみ続けるという理不尽さに向けての抗議が発端である。 罪を犯した者が自由の身となり無実の者が苦しむ。 このアメリカの現実を知るためにも今読んでおきたい一冊が、2020年にピュリッツァー賞を受賞したコルソン・ホワイトヘッド新作『ニッケル・ボーイズ』だ。

フロリダ州が開発を予定していた土地から身元不明の遺体が続々と発見される。その場所はかつて少年向けの更生施設「ニッケル校」があった場所であった。『ニッケル・ボーイズ』はこの出来事から半世紀前、1960年代を舞台にニッケル校に無実の罪で収容された黒人少年エルウッドの物語だ。

私たちは魂のなかで、自分はひとかどの人物であり、重要なのであり、価値があるのだと信じなければなりません。その尊厳をもって、ひとかどの人物なのだという感覚をもって、人生という通りを歩かねばならないのです(p.34)

マーティン=ルーサー・キング牧師の言葉に瞳を輝かせ、報じられる公民権運動に憧れていたエルウッド。勤勉で学力も優秀な彼は大学の授業を受ける機会を得るものの、登校初日に無実の罪で逮捕され更生施設であるニッケル校へと収容されてしまう。

表向きは罪を犯したり身寄りのない少年たちを社会に復帰させるための更生施設と謳っているが、大人たちが生徒たちを暴力で押さえつけ、鞭打ち、性的虐待、強制労働が日常茶飯事であった。また地域奉仕として生徒たちを一般の家などに派遣し奉仕活動をさせ、過去には黒人少年たちを仮釈放として称して町の人々に売り飛ばしていたという。

私たちを刑務所に放り込んだとしても、私たちはあなたがたを愛するでしょう。私たちの家を爆破し、子どもたちを脅したとしても、どれほど困難であっても私たちはそれでもあなたがたを愛するでしょう。(中略)私たちは、耐え忍ぶという能力によってあなたがたを疲労させ、いつの日か自由を勝ち取るのです。(p.212)

ニッケル校に収容され、暴力を浴びせられるエルウッドはこのマーティン=ルーサー・キング牧師の言葉から「アガペーAgápē(神学における無償の愛)」を思い出す。そして自分たちを破壊しようとしている人々を愛し、耐え忍ぶことなどありえないという考えに至る。公民権運動への楽観が疑問と葛藤に変わったこの瞬間、制度的な差別と暴力が一人の少年の瞳から光を奪ったのである。

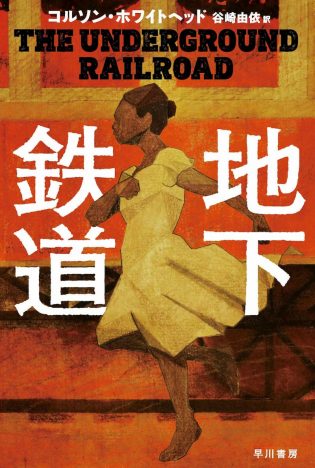

2017年にもピュリッツァー賞を受賞(2度受賞した作家は過去にブース・ターキントン、ウィリアム・フォークナー、ジョン・アップダイクの3人)したコルソン・ホワイトヘッド。前作『地下鉄道』(早川書房刊)では、奴隷制時代の南部で逃亡奴隷を北部へ逃がす支援を行っていた実在の秘密結社“地下鉄道”をモデルに、繊細かつ大胆でフィクショナルに描いた傑作であった。しかし本作では打って変わって実在の事件を忠実に物語へと昇華させ、抑揚を意図的に省いたであろう文体からは当時の制度としての暴力の実態をことさら強く印象付ける。また、一人称から“彼”と三人称と変化することで、これら視点の変化が物語の後半に向けて実に効果的に配置されていることに著者の巧みさが感じ取れるのだ。

心に強く印象を刻まれるのが、1960年代と現代の時系列が交差する場面である。経過の出来事を示さず、場面や時系列が次ページで切り替わるといった時間と空間の跳躍からくる“力強さ”が物語の結末に向けて心を貫く。