『鬼滅の刃』不死川玄弥、壮絶な戦いの果てに兄に伝えたメッセージ 不器用な少年の成長物語

『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴)のキャラクター評、今回は、不死川玄弥を採り上げたいと思う。

※以下、ネタバレあり

“鬼の力”を使える存在

不死川玄弥は、主人公・竈門炭治郎と同期の鬼殺隊隊士である。同期は彼らのほかにも3人おり(つまり計5人)、どのキャラも「五感のいずれかが常人離れしている」という共通の設定のもとに描かれている。具体的にいえば、炭治郎は嗅覚、我妻善逸は聴覚、嘴平伊之助は触覚、栗花落カナヲは視覚が優れているのだが、その流れからいけば、当然、残るこの玄弥については、「優れた味覚を持っているキャラ」ということになるだろう。

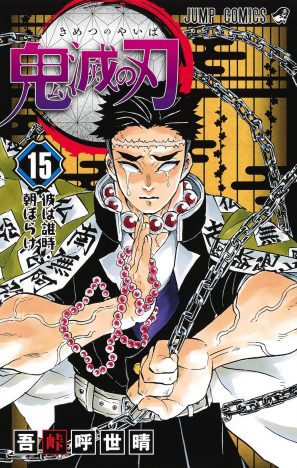

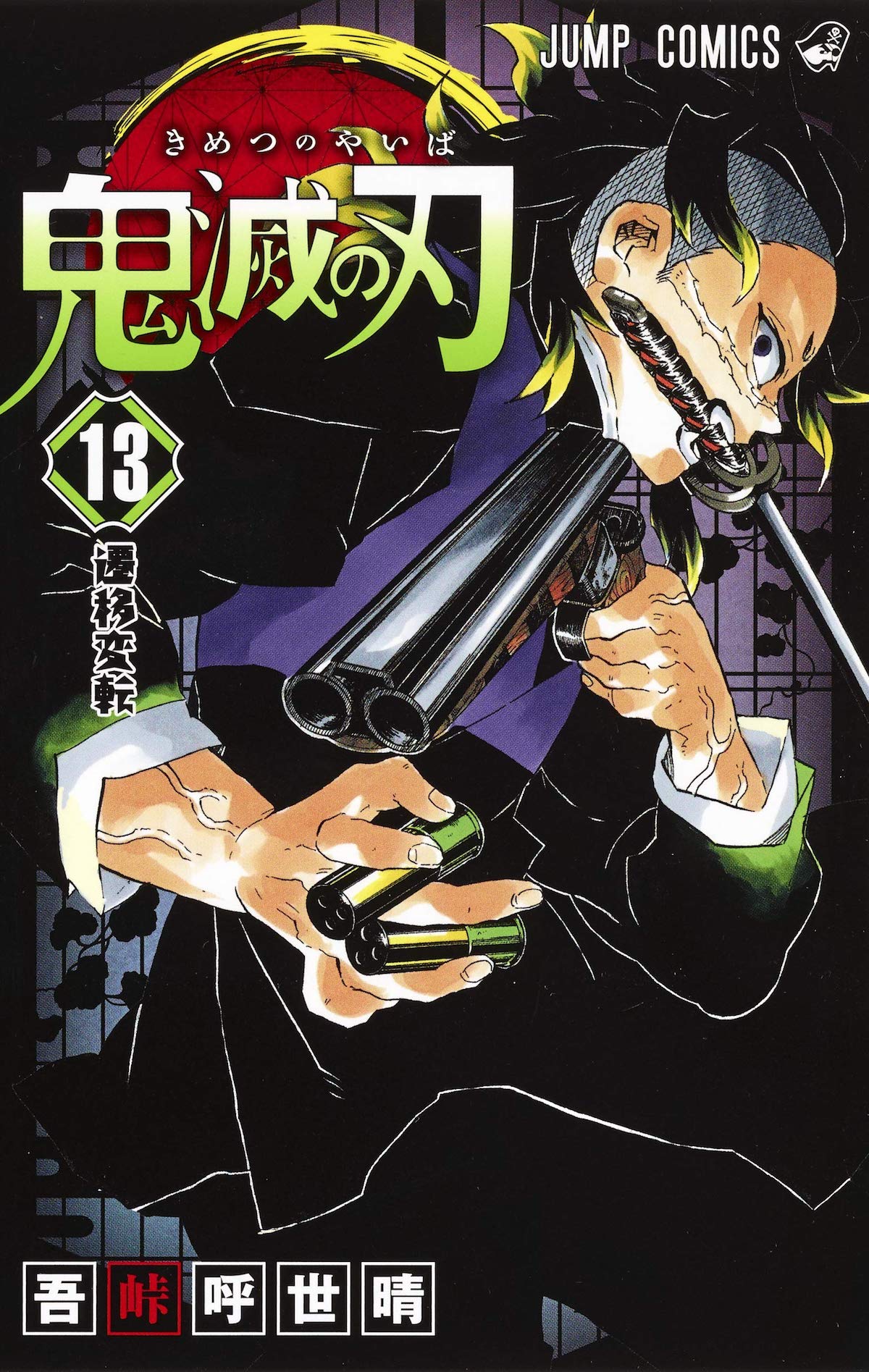

だが、嗅覚や聴覚などと違って、味覚をそのまま戦闘の技として活かすのは難しかったのかもしれない。吾峠呼世晴が考えた玄弥の異能は、「鬼を喰うことでその力を得る」というちょっとひねりをきかせたものだった。そう、もともと常人離れした咬合力(こうごうりょく)と特殊な消化器官を持っていた彼は、鬼の体の一部を吸収することで「短時間の鬼化」を可能にする特異体質の持ち主だった。と同時に、鬼殺隊の優秀な剣士には必要な「呼吸法」を使えないという“弱点”も、作者は彼に与えてほかのキャラとのバランスをとっている(そのため玄弥は、ほかの剣士たちと違い、主力の武器として、呼吸法が技に直結した刀ではなく、銃を使う)。ちなみに鬼殺隊において、“鬼の力”を使えるのは、宿敵・鬼舞辻󠄀無惨によって鬼にされた炭治郎の妹・禰󠄀豆子以外ではこの玄弥しかいない。

「毒をもって毒を制す」という言葉があるが、「柱」(=鬼殺隊剣士の最高位)のひとりである胡蝶しのぶなどは、彼の異能についてあまりいい顔をしていないようだ。しかし、それは彼女自身、人知れず鬼が嫌う藤の花の毒を摂取しつづけているからであり、つまり、そうした人であることの境界線を越える“痛み”を知っているからこそ、玄弥のことをむしろ心配しているのだといっていいだろう。

さて、この不死川玄弥だが、初登場時の態度はあまり褒められたものではなかった。鬼殺隊の剣士になるには、通常、藤襲山で行われる「最終選別」に合格しなければならないのだが、その発表の場において、異様なまでに苛立っている彼はひとりの少女に暴力を振るい、それを見かねて止めに入った炭治郎によって、腕をへし折られるのだ。

そもそも鬼殺隊への入隊は玄弥にとってはただの通過点に過ぎず、彼は一刻も早く柱にまで登り詰めたいと思っていた。しかし、冷静に考えれば剣の天才だけが到達できる柱になど、そうそうなれるものではない。そもそも呼吸法が使えない彼は、「最終選別」には合格したものの、鬼殺隊の剣士としては未熟な存在だった。そうした自信のなさが苛立ちや焦りに変わり、彼が本来持っているはずの優しい気持ちを徐々に押し潰していったのだと思われる。

そう、本来の不死川玄弥は心の優しい少年であり、そもそも彼がなぜ柱になりたいと思っているのかといえば、現役の「風柱」である兄・不死川実弥に会って、謝りたいことがあるからだった(本当はそんなことはないのだが、鬼殺隊入隊当初の玄弥は、柱にならなければほかの柱と会えないと思い込んでいる)。

なお、玄弥と実弥の間にかつて何があったのかについては、本編を実際に読んでいただきたいと思うが、このふたりの不器用な「兄弟愛」の描写(再会後も兄は弟にあえて冷たく当たりつづける)が、『鬼滅の刃』の世界をより深いものにしているのは間違いないだろう(あらためていうまでもないことだが、本作のテーマのひとつは「兄弟(兄妹)愛」である)。

そんな玄弥だが、刀鍛冶の里で炭治郎と共闘していくなかで、ようやく本来の“自分”を取り戻していく。興味深いのはこの同期ふたりの友情が芽生えていく様子の描き方であり、従来、玄弥のような登場の仕方をしたキャラというものは、一度、主人公と拳を交えたのちに認め合う、というのが少年漫画のセオリーだ。だが、そのいわば“定石”を吾峠呼世晴は完全に無視しており(つまり、ぶつかり合ってお互いを理解するのではなく、炭治郎のあまりにもまっすぐな心の前に、玄弥の閉ざされた心が自然と開いていくのだ)、そこもまたこの漫画が新しかったところのひとつだった、といえるかもしれない。