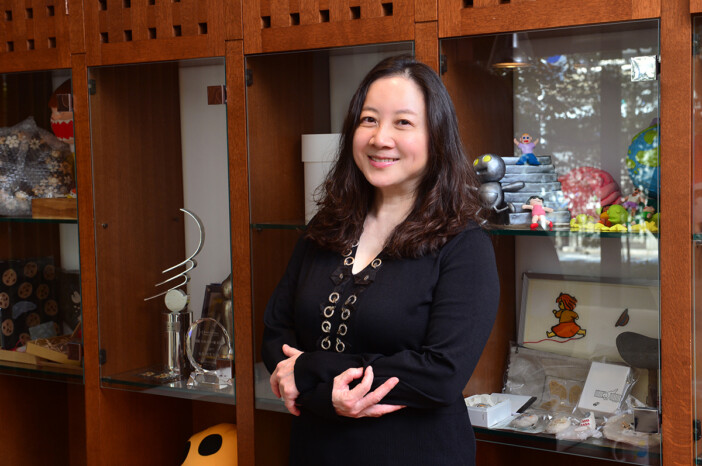

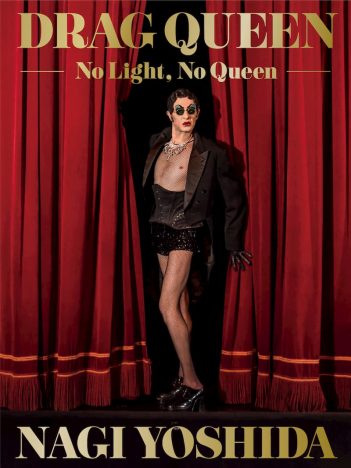

ヨシダナギが語る、私財1000万円を投じさせたドラァグクイーンたちの魅力 「期待に応えるよりも、やりたいことを」

なりたい自分になるために全身全霊を尽くして、堂々と美しく立つドラァグクイーンたち。ドラァグクイーンの語源は、女性の服の裾を引きずって(drag)歩く男性の姿から来たとも、“dressed as a girl”(“女性のように装う”の意。ただし正しい英語表現は“dressed like a girl”)の略語だとも言われる。

アフリカに憧れ、アフリカを中心に世界各地の少数民族を撮り続けてきた写真家のヨシダナギが次の被写体に選んだのは、ゴージャスなドレスに身を包むドラァグクイーンたちだった。2020年5月に刊行された写真集『DRAG QUEEN -No Light, No Queen-』は、ニューヨークとパリで活動する18人のドラァグクイーンの写真のほかに、彼女たちの「生の声」を収録した60分ものインタビュー動画が特典として収録されている。

この写真集の撮影にかかった1000万円超の費用は、そのほとんどがヨシダの持ち出しだ。ドラァグクイーンたちのなにが、ヨシダをそこまで突き動かしたのだろうか。(六原ちず)

少数民族の次にドラァグクイーンに惹かれた理由

ヨシダ:カメラマンになって今年で5年目なのですが、3年前くらいから周囲の人たちや写真展に来てくれるファンの方から、「ヨシダさんの少数民族以外の写真が見てみたい」と言われるようになりました。もちろんありがたいことなんですけど、私は写真家になりたくてなったというよりも少数民族という“会いたい人”に会えるからという動機で写真を撮るようになったので、少数民族以外のモチーフで新しい作品を期待されるのがプレッシャーにもなっていました。そういった不安でモヤモヤしていた時に、ふと6年くらい前に観た、3人のドラァグクイーンが旅をする『プリシラ』(‘94年、オーストラリア)という映画を思い出したんです。それで、「あの人たちだったら私会ってみたい、撮影してみたいな」って思うことができた。映画の中のドラァグクイーンたちの立ち姿が、すごく魅力的だったんです。撮影している最中に気が付いたのですが、その魅力は、私が少数民族に感じたカッコよさと通ずるものでした。

――それまで、ドラァグクイーンについて、どんなイメージを持っていましたか?

ヨシダ:最初は、ドラァグクイーンについて、「男性性の人が女装する」くらいの知識しかなくて、ゲイなのかトランスジェンダーなのかというのも、まったくわからない状態。彼女たちの歴史も知らなかったので、マネージャーのキミノと一緒にドラァグクイーンの歴史などはネットなどで調べました。でも、いろいろ調べてみても、自分の中でドラァグクイーンっていったいどんなひとたちなのかという答えが出なかった。うわべだけの感触しか掴めなかった。少数民族の撮影の時も、調べたものが現地ではまったく違ったということが往々にしてあったので、逆に「こうであってほしい」というような変な先入観を持たないように気をつけるようにしました。そして、撮影する時にドラァグクイーンたちが実際にどんな人たちなのかを“教えてください”という気持ちで行くことにしたんです。

――今回の写真集では、ニューヨークとパリのドラァグクイーンを撮影していますが、なぜこの2都市に?

ヨシダ:ドラァグクイーン文化がいちばん盛り上がっているのは、やっぱりアメリカのニューヨークじゃないかというイメージがあり、選びました。もちろん、いろいろな姿のドラァグクイーンがいたのですが、どちらかというと、私がもともと想像していたドラァグクイーンと近かった。一方のパリは、キャバレー文化からも影響を受けているためか、ミュージカルの『キャッツ』みたいな雰囲気の、ほかの国とはまったく違うメイクのドラァグクイーンが多い。なので、この2都市で撮影することができれば、より多面的なドラァグクイーン文化を見せることができるのではと思いました。

――どうやって撮影するドラァグクイーンの方々を見つけたんですか?

ヨシダ:インスタグラムで探しました。アメリカだけで60人くらいはリストアップしたと思います。だけど、実際に撮影できたなかに、最初のリストアップから入っていた人はほぼいません。やっぱり撮影条件だったり、スケジュールだったり、ギャラの金額だったりと、それらの条件が合う人がなかなかいなくて。最初は条件の落とし所もわからなかったので、すっごく有名なドラァグクイーンにアタックしちゃったりもして……難航しました。結局、現地のコーディネーターがドラァグクイーンの集まるパーティーに行ってスカウトしてくれたり、撮影を許可してくれたドラァグクイーンから別のドラァグクイーンを紹介してもらったりが多かったですね。

ドラァグクイーンたちの「ドラマ」と「イリュージョン」

――今まで被写体として撮ってきた少数民族と違い、ドラァグクイーンたちはパフォーマンスのプロ。実際に撮影してみてどうでしたか?

ヨシダ:ドラァグクイーンたちとの撮影では「ドラマ」や「イリュージョン」という言葉がよく出てきました。あるクイーンは「私はあなたのフレームをドラマで溢れさせたいの!」と、撮影の時にすごく小物を使いたがるんですね。たとえば、タバコを持ってきて、「ほら、これでドラマが生まれるでしょ」とにっこり。そしてたしかに、その小物がひとつ加わることで、同じ構図なのに想像できるドラマがたくさん増えるんです。「イリュージョン」という言葉からは、「なりたいものになれるのがドラァグクイーン」ととらえている彼女たちの、変身する、自分をさらに進化させるという意志を感じました。

普段、魅せることが仕事のドラァグクイーンたちは、「私はこのポーズ!」というものが決まっている人も多かったので、「撮らされている」という感じでカメラマンが誰だとしても、同じ写真が撮れるんじゃないかというくらい、すでに完成されていた。だけど、だからこそ、私はより美しく見える写真を撮らなきゃいけないと思いました。これは、少数民族の方々を撮影する時も同じですが、写真を観る人はモデルになってくれた方と実際に会うわけではないので、私が撮る写真一枚がモデルについての印象のすべてになってしまう。そう思えばこそ、私の好きな彼女ら彼らの120パーセント、150パーセントの魅力を引き出したいんです。撮影現場では、自分の美しさを知っているドラァグクイーンでも、まだ知らないような、角度や表情を探し続けました。