福嶋亮大が語る、パンデミック以降の倫理と表現 「隣人愛という概念は、改めて注目すべき」

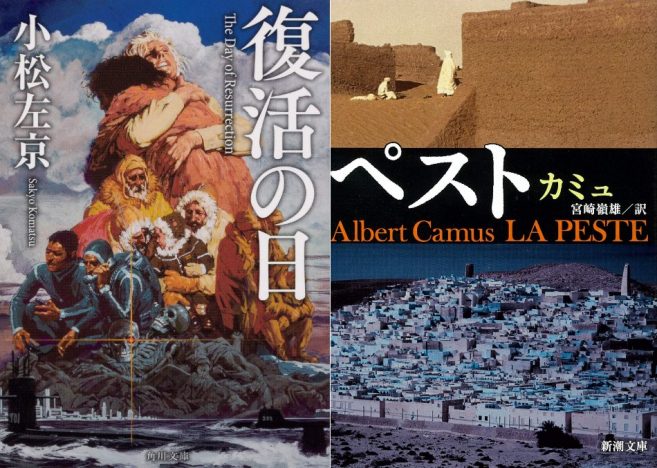

仏作家アルベール・カミュが1947年に発表した小説『ペスト』に再び注目が集まるなど、新型コロナウイルスの影響で書籍の消費動向にも様々な変化が生まれている。しかしながら、『復興文化論』『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』『百年の批評』などの著作で知られる気鋭の文芸批評家・福嶋亮大は、今回のパンデミックによる文化の内在的な変化はマイルドなものに留まると予想している。その一方で、各国のコロナ対策によって管理社会が到来することへの危惧から、キリスト教の「隣人愛」という概念に着目しているとのことだ。その真意とはいかなるものか。古今の書籍を参照に挙げながら、現状の認識を語ってもらった。(編集部)

新型コロナウイルスには表象的な貧しさがある

ーー新型コロナウイルスは多方面にさまざまな影響を与えています。文化に対してはどのような影響が出ると考えていますか。

福嶋:今回のパンデミックは経済的・政治的には大きな影響があるでしょうが、文化の内在的な変化は、マイルドなものに留まると思います。Netflixの興隆にせよ、Googleへの依存にせよ、西洋の凋落およびアジアの勃興にせよ、グローバリズムの終焉にせよ、パンデミック以前にさんざん語られてきたことであって、その内実は何も変わっていない。つまり、もともと勝っていたところがますます勝つようになった。コロナを文化史的な切断と考えるのは、おそらく過大評価だと思います。

そもそも、現代のネットワーク社会では、人間はウイルス的な挙動に憧れていたわけですね。「バイラル・マーケティング」なんて言葉があったくらいだから。創作者や文系の研究者も、ウイルスのように「拡散」し「越境」することに価値を認めてきた。先日ポン・ジュノ監督が『パラサイト』という映画でアカデミー賞をとりましたが、ウイルスはまさに不気味なパラサイトそのものです。ポン・ジュノはあらかじめウイルスから見た社会を撮っていたわけです。みんな潜在的にはウイルスになりたがっていたところに、本当のウイルスがやってきて、夢が悪夢的にかなえられたという感じでしょう。

結局、ここ数カ月の現象はすでに生じていた変化が加速しているだけです。想像力の更新は特段起こっていません。

--音楽ではライブ活動ができなくなったり、映画は軒並み公開延期になって映画館もいつ再開されるかはわからないという状況ではありますが、質的な意味で文化の革命みたいなものが起こるとは考えにくいと?

福嶋:1918年以降にパンデミックになったスペインかぜも、文化史にはたいして何も残していません。実際、我々は今年になるまで、この100年前の惨劇のことをほとんど忘れていたわけです。むしろ第一次世界大戦(1914年~1918年)の方が文化史的にははるかに大きな意味があった。

もちろん短期的に見れば、文化施設が廃業に追い込まれてしまうようなケースや、活動を諦めてしまうアーティストもいるでしょう。しかし、それはアートに限らず社会全体の問題であって、アート固有の問題ではない。加えて言うと、今回のパンデミックは表象的には貧しいものだと思います。

ーー表象的な貧しさ、というと?

福嶋:先日『ニューヨーク・タイムズ』で書いていた人がいたけれども(参照:Where Are the Photos of People Dying of Covid ?)、今回のコロナの報道では死者の映像はほとんど出てこない。我々が目にするのは空っぽになってしまった街の風景とか、ボール状のウイルスの画像とか、感染者数や死者数のグラフとか、そういうものですね。つまり、実際には悲惨なことが起こっているのに、妙にクリーニングされた表象がウイルスのように増えている。

その一方、これだけ連日報道されているのに、出来事の中心は空洞化したままです。たとえば、クルーズ船でウイルスがまん延した時も、クルーズ船の内部はろくに取材されなかったし、今もICUの状況をほとんど知ることができない。すでに3月に書いたことですが(参照:内なる敵と負の祝祭――震災とコロナウイルスのあいだで)、日本のマスメディアは「大本営発表」をやっているだけです。

あと、コロナウイルスそのものにも巧妙な自己隠匿性があって、ペストやエボラのように劇的な症状が出るわけではない。つまり、表象的に地味で発見しにくいからこそ、世界じゅうに拡大したし、リスクの測定も難しいわけです。いわば特徴がないのが特徴で、それが表象のクリーニングにも貢献している。これは表象文化論的には考察に値する問題だと思います。

ーー過去に疾疫が文化に影響を及ぼしたケースについても教えてください。

福嶋:今回のパンデミックと比較すべきは、やはり80年代のエイズ・クライシスでしょう。当時は多くのアーティストがエイズに対するアクションを起こした。それで、画家のキース・ヘリングならアクティビズムを、写真家のロバート・メイプルソープならばクラシシズムを、芸術家のフェリックス・ゴンザレス=トレスならミニマリズムをそれぞれ深化させていくわけで、エイズを契機にしてアートの語彙や表現技法が鍛え直されたところがある。HIV患者や同性愛者に対する差別があり、その差別への抵抗の形としてアートがあったわけです。

それに対して、今回のパンデミックは全世界的な問題であり、特定のコミュニティやセクシュアリティに負荷がかかったわけではない。そういう意味では、アートや文化が特別に活気づく気配はないと思います。ともかく、アーティストはどんな状況下でも、自分のイディオムのなかに外界を映し出すしかない。ゴットフリート・ライプニッツの「モナド」のようなものです。その点で、自分のイディオムを持っていないアーティストは、今後厳しくなるということはあると思います。

--アーティストが無料で配信した音源をリレーで繋いだりといったパフォーマンスが見られますが、そういう動きはどう見ていますか。

福嶋:いいことだと思いますが、ただそれはあくまでも一過的なものです。東日本大震災の直後と同じです。

ディザスターの本質的な影響というのは、必ずしもテーマとして直接的に出てくるものではなくて、えてしてズレを孕むものですね。たとえば、大正時代の関東大震災の後に出てきたのは「震災文学」というよりは、むしろ地震とは関係なさそうに見えるモダニズム(新感覚派)やプロレタリア文学でした。これは東日本大震災の後に、ポリティカル・コレクトネスが強くなったことと似ています。平たく言えば「地震と文学」ではなく「政治と文学」の時代になった。これがズレですね。

今後も「ウイルス文学」や「パンデミックアート」は多少出てくるでしょうが、それはたいして意味がなくて、むしろ深層で起こるズレのほうが重要です。ただ、さっきも言いましたが、僕はすべての変化をコロナに帰することには反対です。変化はそれ以前から起こっていたからです。