2020年本屋大賞は「書店員の本気」だったーー『流浪の月』は奪われた“自由”を取り戻す物語

2020年本屋大賞を受賞した凪良ゆう著『流浪の月』(東京創元社)は、ヒロイン・更紗が、常識とルールに多くの人が縛られたこの世界において、中途半端な理解と見せかけの善意を押し付けてくる人々に背を向け、かつて彼らに奪われた「自由」を取り戻そうとする物語だ。

今年の本屋大賞はかなり異例の結果だった。受賞者である凪良ゆうは、長年BL(ボーイズラブ)作品を執筆してきた作家であり、ライト文芸レーベル2冊を経て、一般文芸から初めて出された小説がこの『流浪の月』だったのである。そのため、BL作品になじみがない人からすれば初耳の作家である。

本屋大賞とは「売り場からベストセラーをつくる」という意図から始まった「全国書店員が選んだいちばん!売りたい本」を選ぶ賞だ。全国の新刊を扱う書店の書店員による投票によって大賞作品が決まる。受賞作の多くが映像化され、ここ数年だけでも瀬尾まいこ、辻村深月、恩田陸と、受賞者には著名なベストセラー作家の名前が踊っている。もちろん歴代、素晴らしい作品が受賞しているのではあるが、本屋大賞はあくまで書店員が「売りたい本」であり、本好き書店員の純粋な愛によるものなのかと問われれば、頷きづらいところがあるというのが本音である(Twitter文学賞の主宰である書評家・豊崎由美が、その対極の存在として本屋大賞を置いているように)。そのため、一般的に聞き馴染みのない作家である凪良の著書が選ばれたということは、まさに快挙であった。

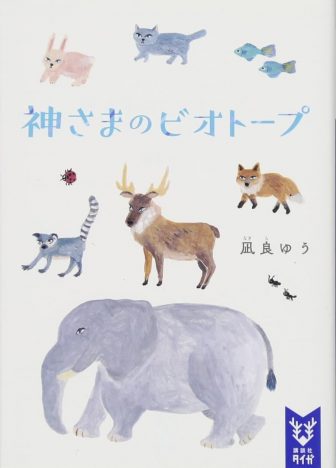

だが、書店員と凪良の繋がりはこれだけではない。昨年8月、発行から2年以上過ぎた作品だった『神様のビオトープ』(講談社タイガ文庫)に異例の重版がかかり、新しい帯が巻かれ多くの書店の平台に並んだ。これは、『流浪の月』のプルーフ(発売前に書店員に配られるゲラ)を読んで凪良作品に興味を持った一人の大阪の書店員の情熱が出版社を動かしたことによって実現したということが、『本の雑誌増刊 本屋大賞2020』(本の雑誌社)で明らかにされている。つまり、今年の本屋大賞は、「書店員の本気」なのである。凪良ゆうは全国の書店員たちが愛さずにいられなかった作家であり、彼女は、自分たちの力によって本気で「売りたい、売り出したい」と思わせた作家なのだ。

信じてさえいれば砂糖細工のお城にずっと住んでいられた(『神さまのビオトープ』,講談社タイガ文庫,凪良ゆう,p.86)

小児性愛者の大学生・文が、9歳の少女・更紗を誘拐したとされる事件の当事者である2人の真実とその後を描いた『流浪の月』は、まさにこの「砂糖細工のお城」のようだ。甘くて切なく、脆くて愛おしい。

「甘くて冷たい氷砂糖の声」が「恵みの雨のようにわたしの上に降ってきた」(p.30)と、文の声を更紗は形容する。だが、非力な少女だった更紗が頼らざるを得なかった文自身が、本当は「砂糖細工のお城」のように脆くて繊細な心を抱えていた。

書店員による推薦コメントの多くに「言葉にするのが惜しい」「言葉にすると壊れてしまいそう」という言葉が目立つのは、主人公更紗と文2人の、恋や愛とは形容し難い関係性が織りなす生活の尊さと、序盤に儚く崩れ去ることになる、優しくてオシャレな両親に囲まれた更紗の、幸せな家族の光景の美しさからなるものだろう。

そして、他の人には見えない幽霊の夫と一緒に生き続けるヒロインと、2人が出会う様々な「人様から後ろ指を差される」愛を抱きながら生きる人々を描いた『神さまのビオトープ』を読むにつけ、凪良ゆう作品自体の繊細な優しさを愛おしく思わずにいられない。

夕飯のアイスクリーム、オールドバカラのグラスの中で煌くウイスキー、花屋で買った白いカラー、そして映画『トゥルー・ロマンス』。

作中で描かれる、更紗が過ごした複数の部屋は、快適でありながら、時に自堕落で奔放で、最高に自由だ。詳細に描写される料理や飲み物の色鮮やかな美しさは生命力に満ちている。この本を読んでいると、部屋に花でも飾って、いつもよりもちょっと時間をかけて、美味しいコーヒーを淹れたくなる。ある意味、新型コロナウイルスの影響でお家ライフの充実を強いられている我々にとって、最適な本でもあると言える。