『波よ聞いてくれ』はただのシンデレラストーリーじゃない 型破りな“お仕事漫画”としての魅力

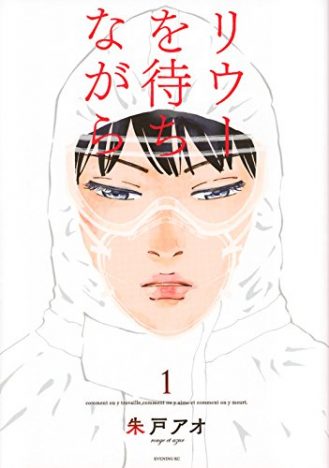

友だちに勧めたい漫画を漫画好きが投票して選ぶ「マンガ大賞2020」で、4位に入ったのが沙村広明の『波よ聞いてくれ』(講談社刊)だ。好評を受けて4月からは、「機動戦士ガンダム」シリーズや「ラブライブ!」シリーズを手がけるサンライズ制作のテレビアニメが、始まった。

沙村広明の漫画としてまず浮かぶのは『無限の住人』シリーズだろう。両親を殺された剣術道場の娘が、不死身の用心棒とともに仇討ちの旅に出る話で、首が飛び、血が噴き出すグロテスクな殺戮描写が執拗に描かれる。アニメ化も2度行われていて、最新の『無限の住人-IMMORTAL-』は2019年10月から2020年3月までAmazonPrimeVideoで配信された。4月からTOKYO MXと毎日放送でも放送される。

つまり、週に2本の沙村作品をテレビで楽しめるということだが、殺伐としたご時世に、沙村ならではの血みどろな剣戟描写を立て続けに見せられてはたまらないと、『無限の住人』ともども『波よ聞いてくれ』も敬遠するのは間違いだ。『波よ聞いてくれ』では人は死なないし殺されない。描かれるのは、殺戮ではなく笑いであり恋愛であり人情といったもの。得られるのも、閉塞感に喘ぐこの社会を這い上がっていくためのパワーだ。

札幌にあるスープカレー屋のVOYAGERで働いている20代の鼓田ミナレ。つきあっていた男に50万円もの金を持ち逃げされ、そのグチを飲み屋で居あわせた中年男に酔っ払って喋った翌日、VOYAGERで働いている最中に、ラジオから自分の声が流れて来た。グチを喋った相手が麻藤兼嗣というFMラジオ局のチーフディレクターで、ミナレの罵倒を録音していてそのまま放送したものだった。聴いたミナレはラジオ局へと乗り込み手にした包丁で麻藤を血みどろに……は当然しない。逆に麻藤から放送を止めるなら自分が引き継いで喋れと逆襲される。

そこでミナレは、録音内容への言い訳をしつつ、逃げた男への啖呵もしっかり切って場を取り繕う。ド素人の乱入で放送事故になってもおかしくなかったが、淀みなく噛みもしないで話しきったミナレに麻藤は何か感じたようで、ラジオでパーソナリティをやってみないかと誘う。ズブの素人が意外な才能を認められ、駆け上がっていくシンデレラストーリーとも言えるが、一気呵成のサクセスにはならない。スポンサー探しに奔走したり、何を喋ったら良いか迷ったりする。ここからの破天荒で型破りな展開が、『波よ聞いてくれ』の大きな魅力。最初の放送では、自分を裏切った男を女が殺害する様子を、まったく事前に説明を入れないでミナレが実況風に喋る。

オーソン・ウェルズが火星人襲来をラジオニュースとして流し、パニックを引き起こした時代ならまだしも、現代ならまずあり得ないプログラムだが、そこに硬直した現状を揺さぶって、突破していこうとする超前向きのパワーが感じられる。その中心にあるのが、やはりミナレというキャラクターの存在感だ。

麻藤の無茶ぶりに直前まで激しいプレッシャーを感じながらも、いざマイクの前に座ると、「ギリギリで甦った!! いつも湧き出る無根拠な自身が!!」と言って前代未聞の架空実況に挑み、無事に乗り切ってみせる。あり得ない番組作りやアグレッシブなミナレの言動から、現状維持に甘んじるな、困難から逃げるなといったメッセージを受け取れる。

2回目の放送では、殺してしまった恋人を山に埋めに行く様子を、最初期のラジオ放送のように生放送のドラマ仕立てて放送する。ここでも無茶をこなすミナレだが、目を引かれるのは放送局で長く音響効果を手がけていた2人組が、様々な道具を使って風や雨や雷や穴を掘る音を再現し、ドラマに乗せる描写だ。

サンプル音が収録されたCDを使えば効果音は簡単に作れる。そんな時代に敢えて昔ながらの音効を使う場面を描いたのは、失われる技術を今に伝えつつ、そこまでして番組を作ろうとしていた放送マンたちの情熱を感じさせようとしたからか。このエピソードがアニメで放送される時、音効を同じようにアナログの道具を使って録ってくれたら面白いのだが……。

第5巻と第6巻に入っている、波の智慧派という宗教法人が登場するエピソードでは、ラジオを含めた放送メディアが直面している課題も指摘される。官能小説を書きながら放送作家をしている九連木克三の取材旅行に同行しつつ、番組作りも行っていたミナレとADの南波瑞穂の3人が、波の智慧派に拉致され教義を誉める番組を作れと求められる。

教祖はキー局の元プロデューサーで、ネット配信にテレビやラジオが押されっぱなしの状況に「シロウトが表現者ヅラしやがって」とか「取材力のかけらもない」とネット批判を繰り出し、状況をひっくり返そうと謀略をめぐらせる。時代に追いつけない旧態依然としたメディアのあがきとも取れるが、自由すぎるネットが偏向やデマの温床になりかねない状況を考えると、一概には否定できない。そこはだから、第7巻の終わりで発生する、北海道を襲ったとてつもない事態で、ネットに押されていてもラジオには役割があることを、ミナレの活躍とともに描いて欲しいところだ。