阿部和重『オーガ(ニ)ズム』は2010年代の終幕にふさわしい傑作だーー「擬似ドキュメンタリー的」転回を考察

『Orga(ni)sm』における「語り」の変質

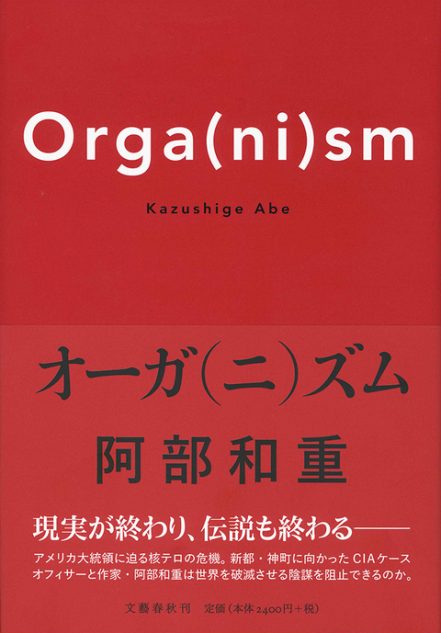

9月に刊行された『Orga(ni)sm オーガ(ニ)ズム』(文藝春秋)は、阿部和重の最新にして最大の長編小説である。『シンセミア』(2003)、『ピストルズ』(2010)に続く、いわゆる「神町3部作(トリロジー)」の完結篇と位置づけられている。

物語のおもな舞台は、これまでの作品群の多くと同様、作者自身の故郷である山形県東根市の神町。

2014年4月末、当時のアメリカ合衆国大統領バラク・オバマが、日本の首都機能の一部が移転した、この東北の小さな田舎町に来訪する。『シンセミア』で大洪水に呑まれ、『ピストルズ』で特殊能力を使う一族が暗躍する神町は、2011年7月に発生し、永田町の国会議事堂を崩落させた首都直下型地震を受け、いまや首都機能の一部を担っていたのだ。一方、物語は、この大統領訪問に先立つ3月のこと、東京に住む小説家・阿部和重のもとに、突如、血塗れの欧米人男性が転がりこむところから幕を開ける。ラリー・タイテルバウムと名乗るその男は、当初、ジャーナリストと自称していたものの、のちにCIAのケース・オフィサーであることが判明する。ラリーが訪れた目的とは、神町に住む一子相伝の秘術を操る一族・菖蒲家がかかわっているとおぼしい、核テロ計画から大統領を守ることだった。ラリーの説得にほだされた阿部和重は、3歳になる息子の映記をかかえながらラリーとバディを組み、故郷で暗躍する陰謀を阻止するために神町へと向かうことになる……。

阿部文学の現時点での到達点となった本作は、3部作の過去の2作はもちろん、『ニッポニアニッポン』(2001)や『ミステリアスセッティング』(2006)など、過去作のディテールと周密に結びつき、日米関係から天皇制、ニューエイジから「ポスト3・11」まで、無数のモティーフをはらんだ破格のサスペンス・ノワールとなった。この書評では、さしあたり1点だけに注目して、阿部作品における本作の「語り」の変質の問題について、彼の映像論との関連から考えてみたい。

『Orga(ni)sm』と「擬似ドキュメンタリー」問題

もちろん、『Orga(ni)sm』をめぐる「語り」の変質については、さまざまな論者によって、さらには作者自身によってもすでに充分に語られてきている。

60人近くにおよぶ登場人物の多視点的な叙述とフォークナーや中上健次、谷崎潤一郎、大江健三郎といった近現代文学の豊潤な系譜を自覚的に受け継ぐ濃密かつ実験的な文体で綴られる『シンセミア』。それとは対極的に、ほぼひとりの女性の一人称を借りた甘美で静謐な饒舌体に徹した『ピストルズ』に続き、今回の『Orga(ni)sm』では、スラップスティックなコメディタッチをいたるところにちりばめながら、個々のキャラクターと会話劇の応酬を際立たせたスピーディな展開を前面に押しだし、これまでの阿部作品のなかでもひときわ「エンタメ色」が強い文体が特徴的な小説となっている。そして、この語り口が伊坂幸太郎との共作小説『キャプテンサンダーボルト』(2014)での経験で培われたものであることも作者によってはっきりと表明されている。

とはいえ、私はむしろこれをまた、――現在専門とする映画批評の視点とも絡めて――別のアングルからあらためて照射してみたい。それはたとえば、本作にも如実に窺われる「擬似ドキュメンタリー」的な表現に対する阿部のスタンスの変化である。擬似ドキュメンタリーとは、「フェイクドキュメンタリー」や「モキュメンタリー」とも呼ばれるが、ドキュメンタリーの常套的な手法を駆使して作られたフィクションの映像作品を指す言葉である。阿部は本作をめぐるインタビューでも、この擬似ドキュメンタリーについて、しばしば言及している。曰く、

僕は映画の勉強もしてきて1990年代から映画評論も書いてきましたが、疑似ドキュメンタリーという手法への批判に集中的に取り組んだ時期があります。90年代初頭から手持ちカメラでニュースフィルムみたいに撮るスタイルが劇映画で流行った。[…中略…]60年代や70年代はスタジオの外で撮るインディペンデントな制作活動や世界的なニューシネマ運動の潮流から自然とそうしたスタイルが採用されてきたわけですが、90年代以降はリアリティの担保としてスタイルを再利用している側面が強いため、意味合いがまったく異なってしまう。その中で見えてくるリアリティは技法でしかない。(阿部和重が語る、『オーガ(ニ)ズム』に自分を登場させた理由 「私が私のことを書いてもリアルが保証されるわけではない」)

ここで阿部が要約しているように、当時の市販の手持ちのデジカメ映像を思わせる手ブレや粒子の粗い映像、あるいは素人俳優の起用、また「事実に基づく」という触れ込みなど、90年代後半ころから低予算の擬似ドキュメンタリー映画が国内外で広く流行した。『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(1999)などのヒット作を発端として、『クローバーフィールド/H A K A I S H A』(2008)や『パラノーマル・アクティビティ』シリーズ(2009-2015)、『ヴィジット』(2015)など、その潮流は基本的には現在も続いている(国内作家では松江哲明や白石晃士の作品群が有名)。

そして、阿部は『ロスト・イン・アメリカ』(2000)での座談会や『映画覚書vol.1』(2004)に収録された批評文などで、早くからこうしたスタイルの作品の多くに批判的に言及してきた。そこでの阿部の擬似ドキュメンタリー批判の要旨を要約すると、以下のようになるだろう。すなわち、つねにすでに「表象」でしかありえない映画というメディアがそのメディア性に自覚的でありつつ、なんらかの「現実」を描きだそうと試みるとき、擬似ドキュメンタリーという手法は、現代のわたしたちの身の回りにすでに溢れているあてがいぶちの「リアル」なイメージのクリシェをなぞっているだけにすぎず、それでは映画がこの世界と批判的に対峙するにあたってあまりに自堕落ではなかろうか、と。

「擬似ドキュメンタリー」批判と「擬似ドキュメンタリー化」する世界

こうした阿部の擬似ドキュメンタリー批判は、表象の物質性や歴史性(「テクスト的現実」)にこだわり続ける蓮實重彦の映画批評の大きな影響を受け、またセルバンテスからP・K・ディック、大西巨人にいたる無数の先行テクストを縦横に参照しつつ、「書くこと」の自明性を鋭く意識化させたメタフィクション『アメリカの夜』(1994)でデビューしたこの作家のキャリアを考えれば、ごく自然に納得できるだろう。

ただ、私自身は後続世代の映画批評の書き手として、阿部の小説や批評を愛読しつつも、この擬似ドキュメンタリー批判だけには、かねてからなかばは納得しつつも若干の異論があった。実際に、2008年に『ユリイカ』誌に発表したスピルバーグ論――じつはこれは私にとってはじめての映画評論だったのだが――のなかでも阿部の擬似ドキュメンタリー論に触れ、いささかの違和感を表明している。

そこでの私の考えは、阿部の擬似ドキュメンタリー批判は、かつてのある時期にはきわめて有効に当てはまるが、それ以降の時代においてはもはや必ずしも的を射ていないのではないかというものだった。ここでいうある時期とは、たとえば具体的には90年代後半から2000年代なかばころまで、つまり、デジカメが社会的に普及していくものの、かたやSNSや動画サイトが登場するまでのあいだの時期、ということだ。

映画や映像の「ソーシャル化」は批評家としての私の重要な関心ごとであったが、周知のように、YouTubeやInstagram、あるいはTwitterは、いうなればこのわたしたちの「現実」それ自体をそのまま「擬似ドキュメンタリー的なもの」に完全に変えてしまった。擬似ドキュメンタリー的な作品は、そのスタイルや演出を個別にうんぬんされるものにとどまらず、絶えずこの「現実」というプラットフォームそのものとあいまいに紐づけられ、それに「いいね!」やリツイートをつけあってコミュニケーションするひとびとの日常と地続きになっている。その新たな状況のなかでは、かつての阿部の「出来事のリアリティに迫るうえでの困難を取り除いて」「手法化された「リアル」な表現を安易に利用しているだけ」(東浩紀との対談「過視的なものの世界」、『不過視なものの世界』、217-218頁)だというこのスタイルをめぐる評価のほうがどこか耐用年数が切れつつあるように思えたわけだ(『Orga(ni)sm』で作者自身が自らのアイデンティティを絶えずWikipediaの匿名の人物による紹介文に繰り返しなぞらえてみせたように!)。