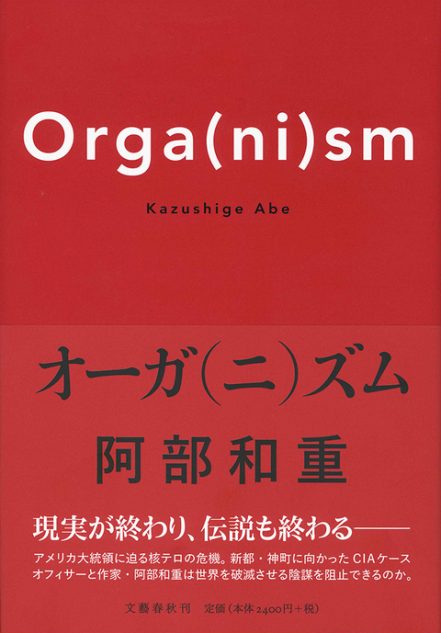

阿部和重『オーガ(ニ)ズム』は2010年代の終幕にふさわしい傑作だーー「擬似ドキュメンタリー的」転回を考察

『Orga(ni)sm』における「擬似ドキュメンタリー的」転回

ともあれ、その点で、今回非常に興味深く思われたのは、阿部が佐々木敦によるインタビューのなかでつぎのような認識を吐露していることだ。

そういえば、作中でもツッコミを入れてますけれども、いわゆる純文学の中で日常で馴染みのないCIAなどを出してしまうと、途端に嘘くさくなってしまう。「CIAって(笑)」と読者に思われかねないので、ちゃんと実在性のあるキャラクターとして見せる必要がある。そのため、映画批評を書く上では批判的に扱っていた疑似ドキュメンタリー的手法を今回は全面的に駆使しました。新聞記事を引用しまくり、リアリティーを担保することが必要だったわけです。(「アメリカ・天皇・日本」、『文學界』10月号、23頁)

阿部のいうのは、もちろん、小説冒頭の『マイ・ドリーム――バラク・オバマ自伝』を筆頭に、実際に配信された新聞社によるウェブニュース記事の文章をカットアップ的に引用する本作の手法のことだ。とはいえ、こうした実在する(ないしは実在するように仮構された)多種多様な文章の断片が小説に動員される仕掛けは、やはりウェブ上に散らばる膨大なトキ関連の文章を挿入した『ニッポニアニッポン』や、初期短編「トライアングルズ」「無情の世界」など、かなり早くから阿部の小説には頻繁に認められるものでもあった。あるいは、神町の若者たちのあいだで露悪的な盗撮グループが結成され、街のいたるところに盗撮まがいの犯罪行為が横行している『シンセミア』の世界は、まさに擬似ドキュメンタリー的な相互監視社会のリアリティを如才なく描きだしてもいた。

ともあれここで重要なのは、おそらくは『Orga(ni)sm』の阿部が、かつて(2000年前後)の擬似ドキュメンタリー批判のスタンスを自覚的にシフトさせようとしている点だ。たとえば、作中で「阿部和重」が不可視の狙撃手からの銃弾を掻い潜りファミリーマートに避難しようとする場面で、「この種の難局に際しては生活必需品の品ぞろえが充実している小売店こそが一時的な避難場所として最適であることを、偉大なジョージ・A・ロメロが一九七八年にわれわれ人類に教えてくれている」(629-630頁)と書く作者は、ここで不意にゾンビ映画の記憶を物語に召喚するが、それゆえそこには同時にロメロ監督による擬似ドキュメンタリースタイルのゾンビ映画『ダイアリー・オブ・ザ・デッド』(2008)のイメージもかすかに反響している。実際、阿部はリアルサウンドブックの円堂都司昭によるインタビューでこうも述べている。

90年代に映画で流行りだした疑似ドキュメンタリー手法の問題は2010年代の今日にいたるまで続いているどころか規模を拡大させている、というのが僕自身の現状認識です。かつてカメラは一家に1台程度でしたが、スマホ時代の今は1人1台カメラを持って世界のいたる場所を記録しまくっている。[…中略…]その後ネット上に記録したものを発表できる場が次々に設けられていく。発表の機会がもたらすのは、評価を前提とする提示であり、記録の作品化です。作品化というのはほぼ確実に加工をともないますから、当然ながら事実そのものからさらに遠ざかることになる。[…中略…]というわけで、90年代に生まれた疑似ドキュメンタリーやリアリティショー形式の流行が、インターネットと組み合わさって2010年代以降のSNSや動画配信に直結し、ついにはフェイクニュースだのポスト・トゥルースだのといった問題にまで発展してしまった。(前掲「阿部和重が語る、『オーガ(ニ)ズム』に自分を登場させた理由」)

明らかなように、ここでの阿部の解説は、さきに述べた私の認識ともほぼ重なっている。つまり、現在の阿部はかつて「映画批評を書く上では批判的に扱っていた疑似ドキュメンタリー的手法を今回は全面的に駆使」したのみならず、今日の疑似ドキュメンタリー的な想像力が置かれているパラダイムシフトをじつに鋭敏に察知しているのだ(むろん、阿部自身はさきのインタビューで「90年代も、疑似ドキュメンタリー作品すべてを批判してきたわけではありません」と注意を促している)。私の考えでは、だれもが注目する『Orga(ni)sm』の語り口(ナラティヴ)の刷新は、この地点からも捉え直されるべきである。実際、90年代以降の日本の現代文学において、阿部ほどメディア意識に敏感な小説家もいなかった。つまり、そこには阿部自身の小説や映画をめぐるメディア環境の変化(お望みならば、これを「ポストメディア化」と呼んでもよい)に対する認識が横たわっているのではないか。

たとえば、「規模を拡大させ」、「世界のいたる場所を記録しまくっている」という2010年代の擬似ドキュメンタリー的環境のイメージは、『Orga(ni)sm』ではさしあたり神町で新作映画を撮影中であるという「阿部和重」の妻で小説家の「川上」のチームが飛ばす30台のドローンのカメラアイに託されているだろう。この非人間的なドローンたちは、『Orga(ni)sm』の物語世界で語り手たちの行動をつねに寡黙に監視していながら(「わたしらドローン飛ばしていつでも見はってるんで」)、自らは匿名的なのっぺらぼうの視線の主としての地位を保ちつつ不気味にあたりに遍在し続ける。いうまでもなく、このドローンは、『シンセミア』で登場したビデオ撮影サークルによる窃視症的描写の数々――というより、それ以上に、第6部に登場する人間ならぬ大鼠(!)の視点による奇抜な叙述に遠く対応している。阿部は今回の新作で、語りのフォーカスを主人公の「阿部和重」と「バラク・オバマ」にほぼ限定しており、多視点的な『シンセミア』のように、ドローンのまなざしからの叙述が登場することはない。しかし、この抑制こそ、ドローン的な非人間的で遍在的な視点がわたしたちの世界においてすっかり自明化している状況(擬似ドキュメンタリー的世界)を逆に浮かびあがらせているともいえる。