『京都大作戦2024』はミクスチャーロック史に刻まれる伝説に 10-FEETの“願い”を信じて泣き笑った2日間

Dragon Ashの歴代ベーシスト“集結” RIZEと生み出した伝説

そして2日目、RIZEとDragon Ashが巻き起こした“伝説”は、この『京都大作戦』だからこそ生まれたと言ってもいいだろう。

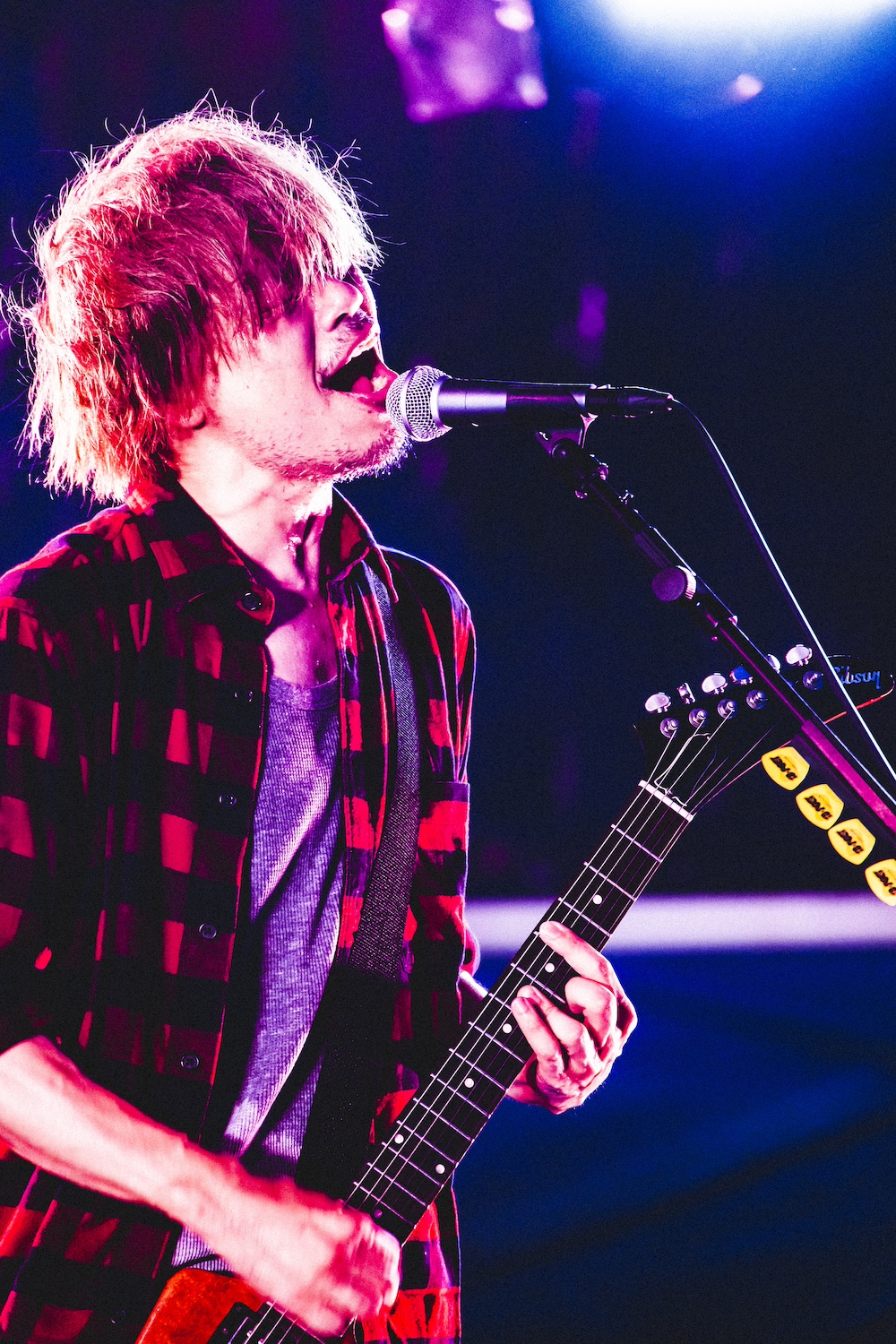

灼熱の太陽に照らされ、10年ぶりに帰還した『京都大作戦』に鋭利な衝動を叩きつけたRIZE(ライブ直前のバックステージで、10-FEETはじめ出演者一同から「行ってこい!」と背中を押される4人の姿も印象深かった)。全国ツアーを経たバンドのフィジカルは1曲目「HAVOC」から完璧な仕上がり。JESSE(Vo/Gt)のアジテーションはキレキレで、KenKen(Ba/Vo)と金子ノブアキ(Dr)が生み出す猪突猛進なグルーヴは誰にも止められない勢いでひたすら前に進む。名曲「カミナリ」ではオーディエンスを多数ステージに上げ、バンド/客の垣根を越えて入り乱れるようにボーカルが飛び交った。生まれも育ちも夢も傷も、全て裸のままに曝け出し、グルーヴィなミクスチャーサウンドと強烈な求心力で聴き手を巻き込んでいく。この現象そのものが、RIZEなのだ。

そんな“現象”はDragon Ashのステージに伝播する。長きにわたって彼らのサポートを務めてきたKenKenがステージ袖からじっとライブを見つめる姿だけでもグッときたが、「Fantasista」にJESSEが合流したところで、Kj(Vo/Gt)が「覚えてるだろ、歌ってくれよ!」と言ってKenKenを呼び込んだのだ。約5年ぶりとなる共演。KenKenがマイクを持ち、現ベーシストのT$UYO$HIとも肩を組みながら「Fantasista」を歌う。気づけば10-FEETの面々もステージに集い、JESSEはDragon Ashの初代ベーシスト IKÜZÖNEのトレードマークだった赤と青のシャツを天に掲げていた。まさに歴代ベーシストの“集結”。とんでもないことが目の前で起きた。

大切なものを失い、悲しみに暮れては、そこに新しい光を灯してくれる人との出会いを重ねることで、30年近いキャリアを歩んできたDragon Ash。彼らがいなかったら日本のヒップホップとロックの邂逅は進まなかったかもしれないし、ミクスチャーロックの在り方自体が大きく変わっていたことだろう。出演皆勤賞バンドとして、『京都大作戦』を語る上で絶対に欠かせない存在でもある。だが、そんなDragon Ashの歩みも決して順風満帆ではなく、いつ止まってもおかしくなかったのだ。今年4月、筆者はThe BONEZのワンマンライブ『10th Anniversary Tour 47 AREAS Grand Finale “SUNTOWN”』でK(Pay money To my Pain)に再び想いを馳せたのだが、JESSEとT$UYO$HIがこうしてDragon Ashのステージに立ち、その歴史の大事な一瞬を担っていることに胸が熱くなった。さらに、IKÜZÖNE急逝後を支えたKenKenをもう一度迎え入れたことで、Dragon Ashの軌跡が一直線に繋がったこと。それが、ミクスチャーのDNAを受け継ぎ、2000年代以降のロックバンドの新しい居場所を切り拓いた10-FEETの主催フェスで起きたこと。まさに、壁を壊してユニティを繋ぎ続け、今に至るシーンの礎を築いたミクスチャーロックの根幹そのものを見た気がした。「Fantasista」を終え、Dragon Ashの面々と熱い抱擁を交わすKenKen。最後は金子ノブアキも合流し、KenKenとステージ上で抱き合いながら男泣きを見せた。オーディエンスの頬にも涙が伝う。正真正銘、伝説の『京都大作戦』となった。

10-FEETとオーディエンスの信頼が結実したポジティブなステージ

大トリを飾った2日目の10-FEETも、仲間と作り上げていくポジティブなステージを繰り広げた。「RIVER」ではKj、「その向こうへ」ではN∀OKIとNOBUYA(ROTTENGRAFFTY)といった盟友を呼び込み、夕暮れの空を熱演で彩る。Kjが明かした、若き頃の10-FEETとROTTENGRAFFTYの思い出話が盛大な笑いを添えた後、NAOKI(Ba/Vo)の怒号のような煽りで始まった「第ゼロ感」では大阪籠球会がステージに招かれた。しかも、赤のユニフォームに身を包んだバスケ選手のみならず、“安西先生もどき”まで登場。初日は湘南乃風とのコラボでお祭りソングと化した「第ゼロ感」だが、この日は大阪籠球会のパフォーマンスと一体になることで、映画『THE FIRST SLAM DUNK』を思い返すロックナンバーとしての持ち味が存分に発揮された。終いには、ステージ上を練り歩いていた“安西先生もどき”による謎の名言「諦めなさい」がバシッと決まり、またしても太陽が丘は爆笑に包まれる。10-FEETが守り抜いてきた仲間と共に笑い合える空間。こんな光景もまた『京都大作戦』の醍醐味だ。

いい流れでラストナンバー「ヒトリセカイ」へ……と思いきや、曲の序盤でKOUICHI(Dr/Cho)のドラムのビーターが外れて演奏が止まるハプニングが発生した。思わず「えー」という声が漏れ出た観客に、「ごめんな、ええ雰囲気やったのに」と謝るKOUICHI。しかし、すかさずTAKUMAが「ごめんなさいの1曲、行っとく?」「打ち合わせと違うやんって照明さんに怒られるかもしれへんけど!」と言って、急きょもう1曲演奏する流れに。さあ何が来るのか。ここで具体的な曲名を口にせずとも、阿吽の呼吸で合わせられるところが百戦錬磨の10-FEETの凄さだ。TAKUMAが醸し出すニュアンスで何をやるのか勘づいたKOUICHIが、ニヤリと笑みを浮かべながら「お前すごいな!」と漏らすと、「そんなミスも一瞬で忘れろ!」とTAKUMAが高らかに叫び、「Freedom」へ。ネガティブをポジティブに、〈後悔も財産に〉を有言実行するかのような見事なリカバーに、太陽が丘が大いに沸いた。急きょセットリストが増えるのは10-FEETのライブでよくあることとは言え、こうしたハプニングへの機転を効かせた対応は珍しい(ハプニング自体が珍しいから当たり前なのだが)。再び「ヒトリセカイ」を演奏する頃には盛り上がりは頂点に達し、本編を美しく締め括った。

アンコールでラスト1曲「CHERRY BLOSSOM」を披露し、いつも以上に観客のタオルが高く空に舞い上がって無事終幕……しそうなところで、缶ビールを持ったENTHの面々がひっそり乱入。ナイスな茶々を入れ始めると、「もう1曲やらないと終われないやん」と苦笑いするTAKUMA。正真正銘のラストナンバー「back to the sunset」を叩き込み、『京都大作戦2024』は大成功で幕を下ろした。

振り返れば、2日間とも快晴に恵まれた時点で、何かとんでもない予感が漂っていた今年の『京都大作戦』。過去には何度も天候に悩まされ、コロナ禍での中止も経験し、悔しい事情で予定していたラインナップが揃わない年だってあった。しかし、そのたびに仲間との団結が10-FEETに力を与え、逆境を跳ね返して絆を強くしてきたからこそ、この場所には何にも代え難い感動が宿るのだと思う。その点、今年は『京都大作戦』を信じ続けてきた全ての人へのご褒美のような2日間でもあったのではないだろうか。

また、こうして書き連ねてみて思ったが、Dragon Ash然り、10-FEET然り、心に焼きついて離れないライブというのは予定調和ではなく、現場の熱量によってこそ生まれるもの。しかもアーティストとオーディエンスが築き上げてきたホームタウンのような信頼関係が、“奇跡”が生まれるポテンシャルを高めている気がする。今向き合うべきことをみんなで考え、思いやりながら、全員で少しずついい方へ変わっていけたらいいーーそんなライブが繰り広げられるのも、太陽が丘に充満した思いやりと信頼ゆえなのだと思う。そして信頼というのは、互いの心を見つめ合うことでより強くなる。どんなに不寛容な時代でも、『京都大作戦』がある限り、ロックを取り巻くコミュニティの結束はますます固く、かつオープンなものとして外に広がっていくはずだ。

この場所で生まれる太陽のような温かさを信じ続けたいし、それを守り抜く10-FEETには心からのリスペクトを。来年もまた太陽が丘で“奇跡”と出会いたい。

『京都大作戦2023』、団結することで取り戻した“全力の楽しさ” 絆を紡いできた10-FEETへのリスペクトが絶えない2日間に

泥んこ、泥んこ、ひとり飛ばして、また泥んこ。 大声で歌い、モッシュやダイブで体中が泥だらけのオーディエンスで溢れ返った、今年…

10-FEET、結成から25年間の歩みを辿る特別インタビュー 自在なミクスチャーで築いた“確固たる居場所と独自性”

10-FEETが結成25周年を迎えた。リアルサウンドでは「10-FEET 結成25周年特集」をオープンし、大充実のアニバーサリー…