Hilcrhyme、変わらない歌への信念 「春夏秋冬」ヒットからメンバー脱退や再始動まで15年を語る

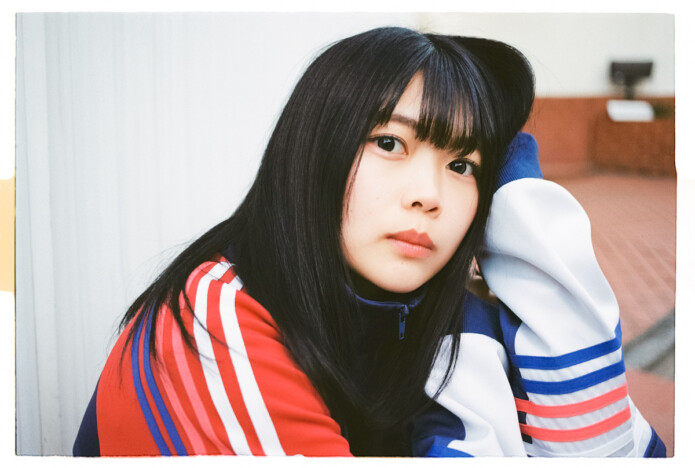

2009年にメジャーデビューし、今年15周年を迎えるHilcrhyme。2ndシングル『春夏秋冬』の国民的ヒットでブレイクを果たし、2011年には地元 新潟のアリーナ会場・朱鷺メッセで、2014年には日本武道館でワンマンライブを開催するなどして、J-POPシーンを駆け上がってきた。順風満帆に見えたキャリアだが、2017〜2018年にはDJ KATSUの逮捕・脱退を経験。それ以降はTOC1人でHilcrhymeの活動を続けてきた。リアルサウンドでは、今も変わらないテーマで歌い続けているというTOCにインタビューを行い、メジャーでの15年間や、Hilcrhymeの転換期について振り返ってもらった。(編集部)

「春夏秋冬」のヒットは“読み通りだった”

――今年の7月でメジャーデビュー15周年を迎えるHilcrhymeですが、まずはそのことに対する率直なお気持ちから聞かせてください。

TOC:ここでようやく一段落という感じですね。5周年、10周年と周年のお祝いは今までもやってきたんですけど、そのときは次を見るというか、通過点ぐらいにしか思ってなかった。お祝いしてもらえるのはありがたいけど早く次に行こうぜ、みたいな。その裏にはちょっと焦りみたいな感情もあったような気がしますね。でも15周年では「よくやってきたな」と一度、自分を顧みてもいいかなと。そんな心境です。

――15年前、メジャーデビューされたときの心情はどんなものでしたか?

TOC:とにかく嬉しかったですよね。それまでに地元・新潟で下積み時代が9年ぐらいあったので、メジャーレーベルから契約の話があったときは、「やっぱり自分たちのやってきたことは間違ってなかった」とあらためて自信にもなって。新潟を拠点にして音楽をやり、それで飯を食っていくっていうのは本当に夢物語でしたけど、自分たちのことを信じてがむしゃらにやってきてよかったなと。

――下積み時代にしんどさはなかったですか?

TOC:もちろんありましたよ。バイトしながら活動をしていたので、体力的なしんどさがすごくあった。当時はHilcrhymeを売り込むためのデモ音源を作ったりするのもすべて自分たちだけでやってましたしね。振り返ればすごく大変な時期ではあったけど、でも楽しいという気持ちのほうが大きかったかもしれないです。

――メジャーデビューから2カ月後にリリースされた2ndシングル『春夏秋冬』が大ヒットを記録し、Hilcrhymeは一躍シーンで注目を浴びる存在になりました。 ものすごく順調なスタートでしたよね。

TOC:そうですね。実はメジャーレーベルとの契約を進めていたタイミングで「春夏秋冬」のラフができていて。それを交渉材料にもしていたんですよね。で、契約が決まったときにはすでに「春夏秋冬」で勝負しようっていう話になっていたんです。デビューシングルは名刺代わりとして『純也と真菜実』を出し、2枚目で勝負をかけようと。かなり戦略を組み立てた上でのデビューだったんです。

――その戦略が見事に成功したと。

TOC:はい、読み通りだったと思います。僕らはもちろん、関わってくれたすべての人が「春夏秋冬」の持つ力を信じていたんですよね。あの曲のヒットを経て、周囲の状況が本当に大きく変わりました。デビューのタイミングから力を入れて売ってもらえていたので、テレビにもいろいろ出させてもらったんですけど、そういう状況にまず地元の新潟がざわざわし始めたんです。で、「春夏秋冬」でそのざわざわが一気に広がって、街を歩いていると声をかけられるような状態になりました。『Mステ』(『ミュージックステーション』/テレビ朝日系)に出るとか、経験することのほとんどが初めてのことばかりだったから、戸惑いはもちろんありましたけど、勢いづいて自信が漲っていた時期だし、しっかりとした下積み期間があったから、わりと堂々としていられたような気がします。

――あまり浮き足立つ感じでもなかったですか?

TOC:そうですね。「春夏秋冬」のダウンロード数がとんでもないことになってはいましたけど、その段階だとライブにまだ人が集まっていなかったんですよ。だから浮き足立てなかったというか。若干の不安もあった。それが払拭されたのがアルバム(2010年リリースの1stアルバム『リサイタル』)を出したタイミングですね。あそこでライブの動員の桁が変わりました。アーティスト性をしっかり理解した上でファンになってもらうにはアルバムが重要なんだなってことに気づかされました。

「周囲からのネガティブな声に動じることはなかった」

――それ以降もコンスタントにリリースを重ね、順調に歩みを進めていましたよね。

TOC:当時の自分としては、2枚目の『春夏秋冬』のヒットがあまりにも大きかったからプレッシャーもすごかったんですけど。でも確かに今、振り返るとすごく順風満帆だったと思います。『春夏秋冬』のヒットは超えられないけど、それに続く強い曲は作ることができていたし。

――なるほど。プレッシャーの中で生み出した「春夏秋冬」以降の曲にもちゃんと強い吸引力があったということですよね。

TOC:そうそう。正直、「春夏秋冬」を超える曲なんて絶対に無理だと思ってた自分もいましたからね(笑)。でも、ちゃんと次の曲を作ることができていたんだなって、今になると思えますね。

――Hilcrhymeのルーツは間違いなくヒップホップになると思いますが、ラップというカルチャーをJ-POPに落とし込む手腕が評価されたところもありますよね。

TOC:それはすごく大きかったと思います。自分たちのスタンスとして、勘違いされるのは嫌だけど、無理にルーツを誇張するつもりはなかったんです。わかる人にはわかるだろうという感覚もあったし。当時の自分たちの周りには「俺はヒップホップだ」と言ってる人たちがすごくたくさんいて。それにちょっと辟易してたところもあったんですよね。そんなに言わなくてもいいだろ、みたいな(笑)。だから僕らはバイオグラフィからもヒップホップという文字を抜き、ラップアーティストという表記にしたりもしたんですよね。CDショップではポップスのコーナーに置いてもらいたい気持ちもあったし。

――そういったアティテュードを否定してくる人もいましたよね。

TOC:めちゃくちゃありました(笑)。そういう状況はそれなりにしんどかったですけど、例えばフェスとかに呼ばれ始めて、そこで業界の大先輩とお話ししたときに、「ライブ観たけど、ちゃんと修羅場くぐってるね」みたいな感想を言われることもあって。実際、自分たちとしては下積みの9年間で修羅場をくぐってきた自負はあるので、あまり周囲からのネガティブな声に動じることもなかったかな。

――修羅場っていうのは?

TOC:クラブでしっかり下積んできたっていう意味ですよね。そこにはずっとこだわってやっていたんで、下積み時代はとにかくライブの本数を重ねてました。

――Hilcrhymeって他のラッパーとの繋がりがあまり見えてこない、孤高の存在というイメージがずっとありますよね。

TOC:そうですね、そういった繋がりは極端に少ないと思います。もちろん仲のいいヤツらはいるんですけど、それを表立って言うこともないし、フィーチャリングでそこを見せることもしてないし。正直、そこを見せることに興味がないというか。当初から群れずにのし上りたい気持ちが強くあったから。あとは地方の人間なんでね、東京に対しての敵対心があったりもして(笑)。何か言ってくる人がいたらすぐシャットアウト。まぁ今となっては同世代のいろんなラッパーと仲良かったりもするし、ソロとしてイベントに呼んでくれたりもするからいい関係なんですけど、デビュー当時は全然しゃべったりはしてなかったですね。そういう群れない姿勢がいいって言ってくれる若い世代の子も結構いるので、貫いてきてよかったなとは思います。