King Gnu、マスにもコアにもアプローチする“多層的な音楽性” 「白日」以降も群れを増やすバンドの圧倒的な力

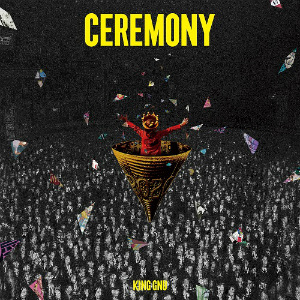

2019年初めに発表された「白日」以降、数段飛ばしでシーンを駆け上がってきたKing Gnu。次々と発表された数多くのタイアップ曲を収めた3rdアルバム『CEREMONY』は、今年を代表するヒット作となった。アリーナツアーの中止など活動の足止めもあったが、12月にリリースしたシングル『三文小説 / 千両役者』もストリーミング、フィジカルともに好ヒットを飛ばしている。“「白日」だけが売れたバンド”という印象はすでに払拭され、彼らは今なお支持を広げ続けている。その理由を考えていくと、マスにもコアにもアプローチできる音楽性という部分に行き当たる。

音楽を聴く動機は人によってそれぞれだ。通勤/通学時の気分を上げるために聴く、カラオケを盛り上げるために練習用として聴く、耳馴染みの良い歌をBGMとして聴く……人によって音楽に求めるものはかなり違うが、King Gnuの音楽は大多数の音楽リスナーのニーズを広範囲にわたって満たしてしまう。楽曲の幅広さ、メロディのキャッチーさ、誰が聴いてもそれとなく分かる高レベルな演奏と歌唱。King Gnuの音楽はこれらの要素を優れた精度で極めたものばかりである。テレビ番組での曲披露でも、その媚びない佇まいは目を惹き、パフォーマンスもいつだって驚きに溢れ、マスに届く存在のバンドとして、そのスター性は抜群だ。

第一印象として聴こえてくる面が圧倒的である一方、熱心に聴くことで理解できるKing Gnuもまた魅力的だ。『CEREMONY』の楽曲にもそんな隠し要素が多い。音作りの部分では、「ユーモア」における木琴や、「小さな惑星」におけるグロッケンなど、ロックバンドには一見ミスマッチな音色を忍ばせ、隠し味にしている。「開会式」「幕間」「閉会式」のインスト曲では、猛々しいチェロや管楽器の音をメインにするなどバンドサウンドにとらわれない発想を取り入れ、アルバムに起伏を作っている。また、終盤の「壇上」ではバンドの首謀者・常田大希が剥き出しの心情吐露を歌う。その素顔の叫びは、アルバム、そしてKing Gnuそのものに意外性と物語をもたらし、彼らのことをもっと知りたいと思わせてくれる。明快な格好良さはもちろんのこと、奥深くに潜れば潜るほどにコアな楽しみが待ち受けるという、この多層的に折り重なった音楽の旨味が彼らへの興味をそそり、聴衆を魅了し続けているのだ。