0.1gの誤算、豊洲PITワンマンから感じた配信とは異なる生の醍醐味 コロナ禍における“有観客ライブ”成功例の一つに

音楽業界に“無観客配信ライブ”という新たなスタンダードが生まれつつある昨今、V系シーンの中でも数々なバンドが配信ライブを行っている。会場から離れた場所からでも簡単に視聴できるというメリットに加え、配信ならではの魅せ方を追求することで、ライブにおける新たな価値を生み出している。

そんな世間の流れに逆らうように“有観客ライブ”の開催に踏み切ったのが、シーンの異端児、0.1gの誤算である。彼らは8月13日に『4th Anniversary ONEMAN 挑戦は終わらない、俺達が俺達であるために』と題したワンマンライブを国内最大級のライブハウスである豊洲PITにて開催。本来は3月28日に開催するはずだった本公演だが、約5カ月の延期を経て実現。開催には当然さまざまな葛藤があったはずだが、それでも開催に踏み切り、リスクの代わりに得たものとは何なのか。実際に公演に足を運び、目にした光景や感じたことから考えてみたい。

公演前に最も気になっていたのは、ガイドラインに沿ったルールが適用されたライブの空気感だ。当日は、フェイスシールドやマスクの着用、消毒や検温の実施のほか、ソーシャルディスタンスを確保した立ち位置からの移動禁止、声援を含む大声禁止など、ガイドラインに準じた様々な感染防止対策が行われていた。0.1gの誤算のライブは、フロアにボーカルの緑川裕宇が下りてきて観客を煽ったり、「暴れなきゃいけないゾーン」「暴れないゾーン」など観客のニーズに合わせてフロアがゾーニングされていたりと、フロアを巻き込んでいくのが特徴だ。そしてそれは、彼らが豊洲PITという大箱に辿りつくために作り上げた武器の一つだったと思う。今回はただでさえ観客のノリが規制されてしまう中で、フロアを巻き込んだライブもできない。果たしてどんなライブになるのかと危惧していたが、いざ蓋を開けてみるとコロナ以前と変わらない熱いライブが繰り広げられていた。収容人数の制限もあり人数こそ以前より少ないものの、観客一人ひとりのエネルギーが凄まじく、むしろ自粛期間中に我慢を強いられていた反動からか、以前よりも激しい暴れっぷりであった。フロアを左右に移動するモッシュは禁止されているものの、その場で飛び跳ねるようにジャンプをしたり、声を出せない代わりに各自持参した音の鳴るアイテムを駆使して声援を送ったりと、どこか特別感を楽しんでいるようにすら見えた。

そんな頼もしい光景を見て感じたのは、観客たちの存在はライブに必要不可欠であるということである。筆者がコロナ後に生のライブを観るのはこの日が初めてで、実に半年ぶりだった。会場に向かうまでの不安と期待の入り混じった気持ちは、きっと他の観客たちと同じだっただろう。最寄り駅に着いてまず目に入ったのは、バンドTシャツを着てクロックスを履き、肩からタオルを括りつけたポシェットをかけたファンだった。まさにライブの定番コーディネートに身を包み、豪雨をものともせず(この日は開場直前にゲリラ豪雨に見舞われたが、その後ライブの成功を予感させるように大きな虹がかかった)、ワクワクした足取りで会場に向かう姿には懐かしさを覚え、思わず胸が熱くなった。ライブがスタートして一番に感動を覚えたのも、ステージと観客たちの後ろ姿が重なって見えるという、以前なら当たり前の光景だった。ステージから煽られると、拳を振り上げて応える。高速のビートが始まると、まさに水を得た魚のように髪を振り乱して暴れ狂う。ギターソロでは、両手を目いっぱいに広げて全身で愛を表現する。そんな愛おしい観客たちの視線の先には、キラキラと輝くメンバーがいる。この空間こそが生のライブの醍醐味であり、配信ライブとは全くの別物なのだということに改めて気づかされた。

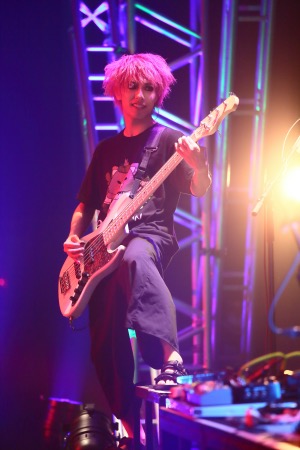

ライブ中盤に披露された「Inner Light」の演奏中にも、有観客ライブの良さを実感する瞬間があった。心に染みわたるようなエモーショナルなメロディが特徴のこの曲は、ボーカルの緑川が感情をぶつけるように歌う。観客たちは声を出せない代わりに拳を振り上げることで受け止め、自身の感情を高めていく。すると突如、緑川がステージセットによじ登り、勢いよく飛び降りるという驚きのパフォーマンスを見せた。これについて本人は後のMCで「抑えきれなくなって登った」と、溢れだした衝動の表れであったことを語った。あの瞬間、まさに音楽でフロアとステージが通じ合い、互いの熱の高ぶりが相乗効果を生み出していたのだろう。そんな風に、目に見えず、理屈でも説明できない感覚をステージ上のアーティストと共有できる神聖な瞬間も、生のライブにしかない楽しみの一つなのだと思い出させてくれた。