The Verve、Oasis、アデル......稀代の名曲とドラン映画の親和性とは 『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』を観て

音楽によって、映画の感動が増幅されることがある。

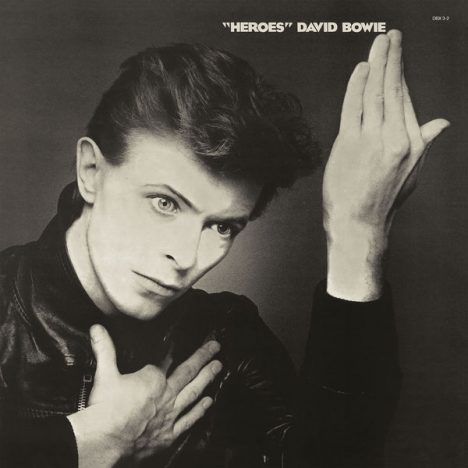

最近で言うと『ジョジョ・ラビット』(タイカ・ワイティティ監督:2019年)のエンディングで流れたデヴィッド・ボウイの「ヒーローズ」ドイツ語バージョンが素晴らしかった。ボウイとドイツの関係、そしてあの曲に込められた意味や歌詞を知っていると、映画が発するメッセージが一層くっきりと際立ち、胸に迫ってくる。

音楽好きの監督が選ぶ楽曲は、時に観客に対して仕掛けられる謎解きであり、時に観客に対して送られるラブレターのようでもある。現在公開中の『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』を監督したカナダ出身のグザヴィエ・ドランも、音楽好きの監督として知られる人物だ。

今作のオリジナル・スコアはサントラ界の重鎮、ガブリエル・ヤレドが手がけているが、作中の挿入歌はドラン監督直々のチョイス。中でも印象的なのは、エンドロールで流れるThe Verveの名曲「Bitter Sweet Symphony」だろう。美しいストリングスのリフ、〈苦さと甘さが織りなすシンフォニー、それが人生〉という詞が、主人公、ジョン・F・ドノヴァンの短くも数奇な人生とリンクして心を揺さぶり、ずっしりとした余韻を残す。

1997年に発表された「Bitter Sweet Symphony」は、ムーブメントとしてのブリットポップが収束を迎えていた時期に大ヒットした曲で、当時を知る者の感覚から言うと、“英国をあげて盛り上がった祭りの狂熱から醒めた後に、厳かに響くレクイエム”といった意味合いを帯びたものでもあった。だからこの曲を聴くと少ししんみりとした気持ちになる。The Verveの代表曲でありながら、曲の要であるストリングスフレーズの使用許諾問題により、作曲者のリチャード・アシュクロフトは著作権を奪われ、大ヒットに見合った報酬を得られなかったという、本当に“ビター”なエピソードのある曰く付きの曲でもある(ちなみに、2019年になってようやくこの曲の権利がアシュクロフトに譲渡されたそうだ)。

生まれた瞬間からスタンダードナンバーのような風格を持った曲だったけれど、それが20年以上の時を経て、真のスタンダードになったことを感じさせる使い方だった。ドラン監督のセンスはリアタイ世代に言わせるとめちゃくちゃベタだけれど、この映画にはすごくハマっていたと思う。

どれくらい“ベタ”かということを感じていただくため、同じ1997年の国内セールスを見てみる。この手の比較がナンセンスであることは重々承知だが、感覚的に理解するためには手っ取り早いだろう。「Bitter Sweet Symphony」のイギリスにおける累計売り上げは120万枚。同年発表の日本の曲では今井美樹の「PRIDE」やGLAYの「HOWEVER」がそれにあたる。もしも映画のエンドロールでこれらの曲が流れてきたら、あなたはどう思うだろうかーーという話である。