『国宝』が描いた“美”への倒錯的な狂気 “喜久雄”吉沢亮の謎めいたラストシーンの描写を考察

作家・吉田修一が3年ものあいだ歌舞伎の楽屋に入った経験を基に、ある歌舞伎役者の波乱万丈の一代記をフィクションとして描いた同名小説を、李相日監督が実写映画化した、吉沢亮、横浜流星ら出演の『国宝』。公開後、観客から大きな反響を呼び、本職の歌舞伎役者たちのあいだでも話題になっているという。

ここでは、そんな本作『国宝』が描いたものは何だったのか。そして、謎めいたラストシーンの描写の謎を考察していきたい。

※本記事には、映画『国宝』のラストまでのストーリーの情報が含まれています。

本作は、大きく「芸道もの」の映画ジャンルに区分けされるだろう。「芸道」とは、和歌や茶の湯、能や歌舞伎、武術などを包括するもので、古い時代から徒弟制度で修行をおこない、その分野を極める名人を目指すとともに、連綿と技術を後世へと伝え、業界を振興させてゆく目的を持っている。歌舞伎は、本作の冒頭で述べられるように、1603年より京都で始まって以来、現在まで長く愛されている芸道であり芸能である。

主人公の喜久雄は、長崎県の任侠の家に生まれた惣領息子である。雪の降る日、彼は目の前で他の組の者に父親を殺害されるところを目撃し、その後、母親をも亡くすという辛い経験をする。身寄りを失った喜久雄は、かねてより芸の才能を見込んでくれていた歌舞伎役者・花井半二郎(渡辺謙)の家に身を寄せ、住み込みで稽古を受けることになる。

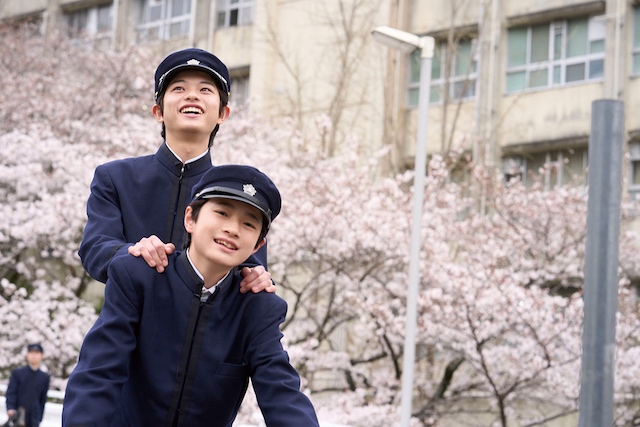

物語は1960年代からスタートし、70年代、80年代と、時代とともに喜久雄の成長と歌舞伎界での奮闘を描いていく。その意味で本作は、一種の「青春映画」であり、「ビルドゥングスロマン」だともいえる。

「花井東一郎」なる名前をもらった喜久雄が歌舞伎の奥深さ、美しさに大きく心惹かれ、かつその深淵の深さに驚愕し恐怖することになるのは、「人間国宝」小野川万菊(田中泯)の舞台を目の当たりにした瞬間からだ。喜久雄と、半二郎の息子の「花井半也」こと俊介は、万菊の女形の演技に思わず「化け物や」、「そやけど、美しい化け物やで」などと、その“両義的”な存在に畏敬の念を抱くのである。

映画俳優としても活躍した二代目中村鴈治郎(人間国宝)の孫であり、四代目坂田藤十郎(人間国宝)の息子である四代目中村鴈治郎が歌舞伎の指導をして、出演もしている本作だが、「国宝」役をあえてダンサーの田中泯が演じ、パフォーマンスをしているのは、実際の歌舞伎役者にこの役を演じさせるというのが、さまざまな意味で差し障りが出てくるためでもあるからだと考えられる。だからといって、田中泯がそれを引き受け踊るという事実にも、凄まじいものがある。

2023年に日本でリバイバル公開された、ダニエル・シュミット監督、坂東玉三郎(のちに人間国宝)主演の映画『書かれた顔』(1990年)は、“女性を演じる”という共通項から、歌舞伎などの表現をドキュメンタリーとフィクションを織り交ぜて追求した傑作である。ここでも、俳優・杉村春子や舞踏家・大野一雄などが、歌舞伎の外からの視点やパフォーマンスを提供することで、坂東玉三郎演じる「女形」の実像を、より明確に浮き彫りにしていたと感じられる。

その意味で、本作の田中泯の「女形」や、「国宝」としての演技は、たとえ観客が歌舞伎に馴染みがなかったとしても、それをある種、“身体表現”という共通言語を持ちながら一緒に解き明かしていく触媒の役割も果たしているように思える。それは、成長した喜久雄と俊介を演じ、パフォーマンスをおこなう吉沢亮や横浜流星も同じことなのではないか。その意味で本作は、歌舞伎界の「国宝」そのものを見せるというよりは、「国宝」とまでされる歌舞伎の名人とはどういう存在なのかというのを、外側から考えていく映画になっているといえる。

さて本作において、そんな「美しい化け物」になるというのは、どういうことなのか。その一つは、“通過儀礼”としての流浪の経験ということになるだろう。芸において喜久雄に遅れをとった俊介が、家を出て旅芸人をした経験を経て、「美しい化け物」である小野川万菊の指導を受けるに至るといった流れは、その後喜久雄も旅先で差別に遭うように、かつて「河原乞食」などと卑しめられ差別された厳しい立場を肌で感じることが、成長の糧になったのだと、万菊が読み取ったということなのだろう。

万菊は俊介の指導をしながら喜久雄を一瞥するが、この視線は、喜久雄が一日も休まず稽古を続けてなお、芸道においては流浪の経験をくぐり抜けた俊介の方が一段上にあり、「あなたも同様の経験をして、このステージに上がってきなさい」とでも言っているかのようだ。もちろん本作で描かれるような、人間が職業で差別されることは、あってはならないことだし、苦しい経験をしたから芸達者になるという考え方も、根拠が薄弱である。

ただ一方で、子ども時代に強い叱責や体罰によって稽古をつけられた描写もあるように、虐待的な仕打ちを受けた経験のある役者の方が強く成長し、大成するのではないかという、一種の先入観が、徒弟制度の一部となってきたのも確かなのだろう。これは一種の“宗教”や、マインドコントロールに近いものなのかもしれない。