『ドールハウス』矢口史靖の“意外な作家性” 初期作にみられる怪奇性が大復活

全国公開中の“ドールミステリー”『ドールハウス』。『ウォーターボーイズ』(2001年)や『スウィングガールズ』(2004年)といった、コメディでハッピーエンドなイメージが強い矢口史靖監督がこういった作品を撮るというのは意外な感じがするかもしれない。しかし実はもともと怪談好きで、ずっと怖い作品を撮りたかったそうだ。なおかつ矢口ブランドとして企画がスタートしないように架空の脚本家“カタギリ”が書いた体で進めようとしていた。(結果的にはバレたが……)

確かに、ドラマ『学校の怪談』(関西テレビ)のエピソードをいくつか担当したことがあったし、『ひみつの花園』(1997年)のような1990年代の初期作にはその傾向はあった。大学時代に撮った『雨女』(1990年)は、まさに怪奇作品といえるような、奇抜で強烈なストーリーと演出が目を惹き、「ぴあフィルムフェスティバル」でグランプリを獲得。ちなみに『ドールハウス』のなかでも『雨女』を意識したようなシーンが後半にある。

さらに言えば、前作の『ダンスウィズミー』(2019年)においても、主人公が踊らずにはいられなくなってしまう発端が催眠術によるものだったように、若干ミステリー要素のある作品を何本も撮っているのだ。

ただ、矢口監督による商業映画としての長編ミステリーというのは、今作が初めてとなる。ところが怪談好きと言っているだけのことはあるし、怪奇演出はDNAレベルで組み込まれているかのようにセンスが良い。しっかりと”そっち側”の人が撮ったようなジャンル映画になっていたのだ。

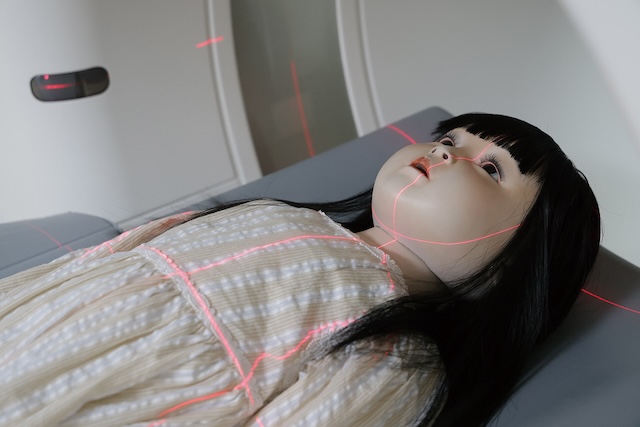

人形を扱った作品としては、『チャイルド・プレイ』シリーズや『死霊館』シリーズ、あるいは『M3GAN ミーガン』(2022年)などを思い出すかもしれないが、設定として一番近い作品は、フィリピン映画『生き人形マリア』(2014年)だろう。実際にこの作品を意識したのかは不明だが、矢口監督いわく、大切な人やペットを亡くした悲しみを克服するための“ドールセラピー”から着想を得たそうだ。その点でいえば、『生き人形マリア』も着想元が同じのように感じられるし、子どもを事故で喪った母親の悲しい物語が背景にある。

特定の商品名は避けるが、以前、テレビ通販で寂しさを癒すことを目的としたぬいぐるみが売られていたことがあった。そのなかで老夫婦が、子どもの自立や孫と会えない期間の寂しさやを癒すために、ぬいぐるみをかわいがる映像が放送されていた。そもそも人形やぬいぐるみというもの自体が心の穴埋めを目的として作られている側面も強いのだから、理にかなっている。……ではあるものの、客観的に見ると不気味に感じるのも正直なところ。