『べらぼう』横浜流星は“覚悟”を体現できる 蔦重が身を持って知った“世の中そんなもん”

「俺はうまくやったんですわ。けど……うまくやるってのはこたえるもんっすね」

蔦重(横浜流星)にとって、いつか暖簾分けを狙っていた地本問屋の鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)の失墜は願ったりかなったりだった。「濡れ手で粟」に「棚から牡丹餅」を合わせて「濡れ手に粟餅」とでも言いたくなるほどの展開。だが、そこにはなんともやりきれない思いが漂う。それは鱗形屋の中にある本作りの情熱は本物だったと、誰よりも蔦重が感じていたからではないだろうか。

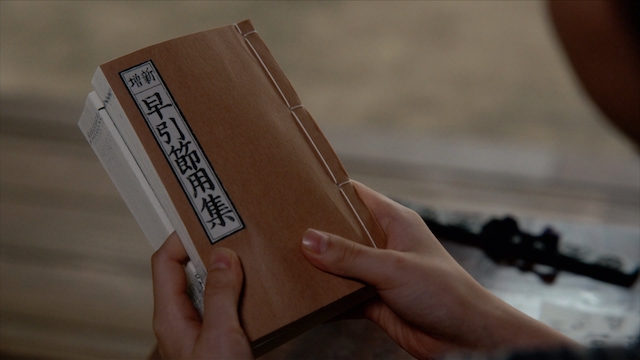

NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第6回「鱗剥がれた『節用集』」。鱗形屋のお抱え改となって『吉原細見』の改良に挑む蔦重に、鱗形屋は新たな入銀本を作ってくれと言う。蔦重は本をよく読む花魁・花の井(小芝風花)も、本を読まない義兄の次郎兵衛の(中村蒼)も口を揃えて「青本がつまらない」という言葉をヒントに新しい青本を作ろうと考えつくのだった。

「つまらない」と人々の心が離れているときにこそ、新たな驚きを届けられるチャンス。そんなふうに発想できるところが、鱗形屋も買っていた蔦重の才覚だ。そのアイデアを聞いた鱗形屋も「とびっきり生きの良い話を考えてみようじゃねぇか」と息巻く。聞けば、鱗形屋の曽祖父が江戸の子ども向けに赤本を制作。そして祖父が赤本を卒業した大人向けに青本を作ったという。その青本が時代遅れになった今、新たな青本に生き返らせることが自分に与えられた運命に違いない、と。

そこで蔦重と鱗形屋は近頃吉原で見られるようになった男たち「金々野郎」を題材にしたらどうかと盛り上がる。「疫病本多」と呼ばれる細い髷を結い、長い裾の着物を引きずって歩く金々野郎。その姿は、武士として血気盛んな強さを誇るというよりも、どこか儚げで色気を感じさせるもの。「戦の仕方を覚えてるやつなどいない」と田沼意次(渡辺謙)が言っていたのを思い出させる装いだ。

「金々野郎を使って甘い汁を吸おうとする悪いやつを出しては?」と提案してきたのは鱗形屋のほうだった。「悪役がいるほうが話が面白くなる」と蔦重もノリノリに。だが、その関係図は我々視聴者からすると、蔦重を飼いならして利用しようという鱗形屋そのものというところがおかしい。たしかに鱗形屋がいることで、蔦重の人生がグッとドラマチックになっているのだから。

鱗形屋が自分の役まわりを自覚して、狙っていたのかどうかは聞いてみたいところ。だが、誰もが自分のことを誰かの人生を盛り上げるための悪役などとは思っていないはず。少なくとも「着物の紋をよく見ればアイツのことだとわかる」など「うがち」を取り入れよう。「有形山の鳶ガラス」とシャレの効いた「地口」は欠かせない……と知恵を出し合っているときの鱗形屋は、自分の人生の主人公として生き生きしていた。だからこそ、悪事に手を染めなければならなかった理由があったはずだ。