小林虎之介、下積み生活で唯一の挫折とは デビューからの足跡を辿る1万字インタビュー

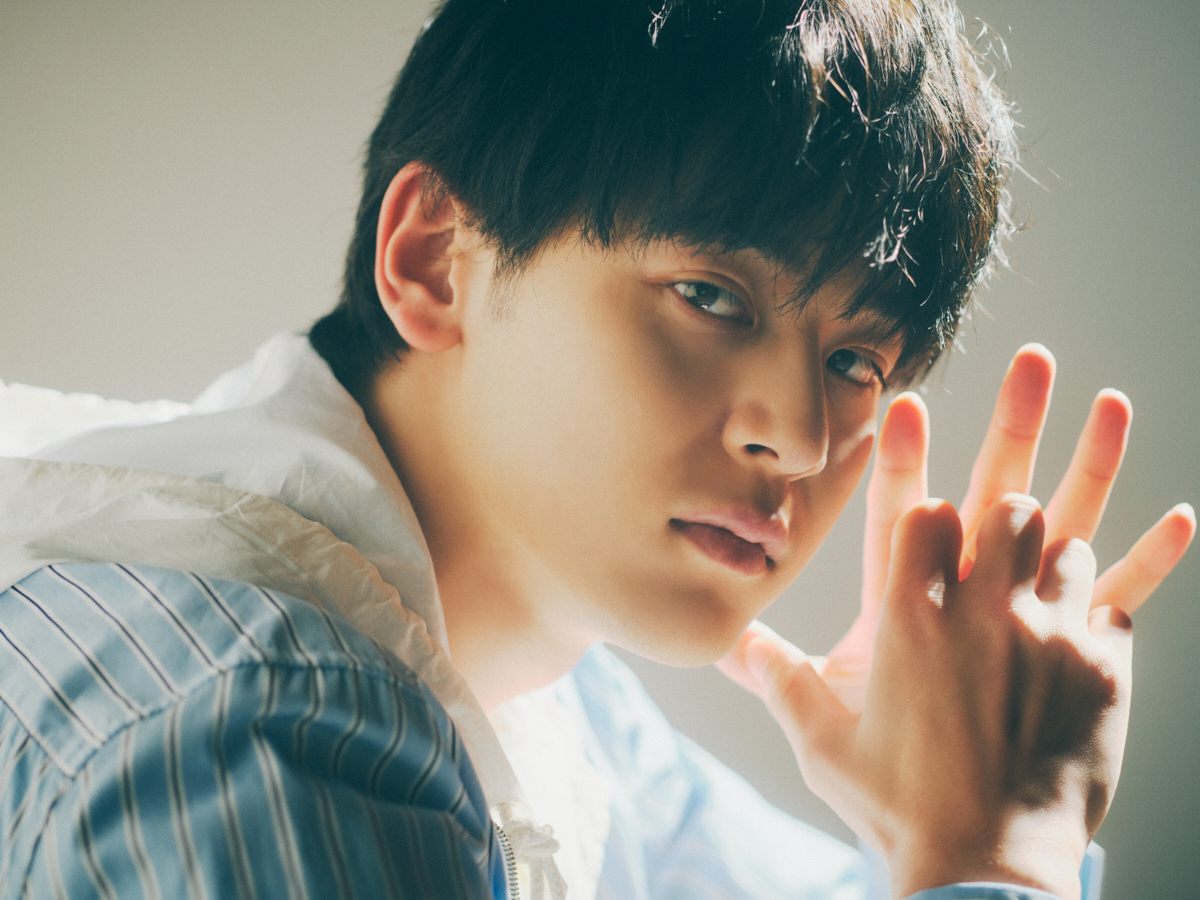

今後の活躍に期待が高まる俳優の1人として、今パワープッシュしたいのが小林虎之介だ。

2023年、『下剋上球児』(TBS系)でその存在を見出されると、2024年も立て続けにドラマに出演。『ひだまりが聴こえる』(テレビ東京系)で初のW主演を務め、『宙わたる教室』(NHK総合)では定時制高校に通うディスレクシア(読み書きに困難を抱える学習障害のこと)の青年・柳田岳人を演じ、反響を集めた。

小林にとって、2024年はどんな年になったのか。「基本的には前を向いていた」という下積み生活で唯一の挫折とは。大ボリュームの1万字インタビューを通じて、“役者・小林虎之介”に迫る。【インタビューの最後には、サイン入りチェキプレゼント企画あり】

役づくりでは、まず役の生い立ちを0歳から考える

――2024年が始まるとき、どんなことを考えていたか覚えていますか?

小林虎之介(以下、小林):何を考えてただろうな……。『下剋上球児』のあとが大事だということは意識していました。でも、そのときはまだ『PICU 小児集中治療室 スペシャル 2024』(フジテレビ系)しかお仕事が決まっていなかったんですよ。『下剋上球児』でいろいろ取り上げていただいていたので、ここから始まるぞという気持ちでいたんですが、いざ終わってみたら、「あれ? 意外とお仕事の話が来ない。どうしよう」みたいな。ちょっと焦りはあったんですけど、とにかく『PICU』があったので、まずはここを一生懸命頑張るしかないって。そこから何か次につながってほしいな、と思っていました。

――実際、『花咲舞が黙ってない』(日本テレビ系)、『ダブルチート 偽りの警官 Season1』(テレビ東京系)、『約束 ~16年目の真実~』(読売テレビ・日本テレビ系)と出演作が続きました。

小林:ありがたいことに作品を観た方からお仕事をいただいて、という連鎖がどんどん起きていって、すごく充実した1年になったと思います。やっぱり年に1本は代表作と呼ばれるものを作りたいし、自分が面白いと胸を張って言える作品に関わり続けていきたい。その意識を忘れずに、この1年は取り組んできました。

――中でも大きかったのが、初のW主演となった『ひだまりが聴こえる』と、高い評価を得た『宙わたる教室』だったと思います。まずは『ひだまりが聴こえる』についてですが、小林さんの演じた佐川太一はともするとキャラクターっぽくなりそうな役柄で、生身の人間がやるのはすごく難しかったと思うんですけど、それを絶妙なバランスで体現されていることに唸らされました。

小林:僕は役を演じているときは、役に自分を寄せるところがあって。太一についても、自分にない要素ではなかったので、まずは普段から自分の中の太一っぽさを強めに出すようにして生活していました。太一は、親に捨てられたという傷を心の奥に抱えている男の子。それだけに人から嫌われたくないという思いがあって。そういう背景を踏まえれば、あんなふうに明るく振る舞うのは人間心理として十分考えられると思ったんですね。だから、前半はあえて太一がどういう人かを観ている人にわかってもらうためにも、あえてちょっとキャラクターっぽさを強めに出すようにしました。逆に、後半になるにつれて、航平との関係性が強くなっていくので、太一のキャラクターっぽいところを省いても人間ストーリーとしてまとまるんじゃないかなと。そういう計算をしながらお芝居を組み立てていきました。

――小林さんの演じた太一には、無邪気な明るさの中に一貫して寂しさが垣間見えるところがありました。捨てられる恐怖を内在化していることを表現するために、見せ方の面で特に力点を置いた部分はありますか?

小林:中学時代の回想シーンが、太一の陰の部分が見える最初のシーンで。あそこで根っこにこういうことがあったんだよというのが伝わらないと、太一というキャラクターが薄く見えちゃう気がしたので、大事にしたいなと思いました。ただ、見え方の部分に関して言えば、正直、撮照さん(撮影部・照明部のスタッフのこと)がいろいろとしてくださるんですよね。だから、僕はとにかく芝居に集中して、自分が捨てられたらどういう気持ちになるだろうって、そのことだけを考えて本番に臨みました。

――立ち方とか身振り手振りにも工夫を感じました。ちょっと軸が通っていない感じが、すごく小学生っぽかったというか。

小林:本当ですか。実を言うと、お芝居に関しては隅々まで計算していたわけではないんです。それよりも、太一が愛されてくれればいいなという一心でした。それでも、台本通りにやっちゃうと、ちょっとがめつい感じに見えちゃうかもしれないなと思って。原作の文乃(ゆき)先生とお話ししたときに「太一は子犬っぽい感じがいいですよ」という言葉はいただいていたので、太一のかわいらしさ、子どもっぽさが出ればというイメージはありました。

――隅々まで計算しているわけではないとありましたが、これまでのインタビュー記事を読んでいても、お芝居に関しては計算よりも、その場に立って生まれるものを大事にしたい方という印象があります。

小林:もちろん。そこしかないです。

――でもきっとその場に立って生まれるものに行き着くには、相応の準備が大事だと思うんです。そのプロセスというか、役の準備をする上で大事にしていることを聞いてもいいですか?

小林:プロセスとしては、役の生い立ちを、0歳から現在まで台本に書かれていないことも含めて、まず自分の中でイメージします。で、その役の思い出と自分の思い出を合体させる。そうやって、頭の中で俺はこういう名前で生まれて、こういう人生を生きてきたんだっていうのを膨らませる感じです。両親についても、お話の中で出てこない場合は、架空のお父さんとお母さんをイメージします。たとえばですけど、お母さんは田中裕子さんでとか、お父さんは柄本明さんでとか、そうやって実際にいらっしゃる俳優さんをイメージして、自分はこの人から生まれてきたんだって感じられるように、勝手にその人の写真を用意して役を作ったりしますね。

――ちなみに、田中裕子さんと柄本明さんがご両親なのは、どの役のときですか?

小林:『ダブルチート』です。

――奨学金支援詐欺で借金を背負う役ですね。そうした背景はノートに書き出すというより、頭の中で思い起こす感じですか。

小林:僕、昔から書いても全然頭に入ってこないんです。授業でもノートをとっても頭に入らないんで、学校ではノートをとりませんでした。見て覚えるか、聞いて覚えるほうが得意だったんで、今でも準備の段階で書くことは絶対しないですね。だから、役者の中で台本がいちばん綺麗だと思います。

――そんな小林さんが、『ひだまりが聴こえる』は台本がいちばんボロボロになったとおっしゃっていましたね。

小林:『ひだまりが聴こえる』はとにかく読み込む回数が多かったんです。というのも、順撮りではなかったので、撮影中に時系列が行ったり来たりするんですよ。次に撮るシーンの前はこういうことがあって……というのを忘れないためにも、休憩中はひたすら台本を読み込んでいました。撮るシーンの台本だけ読んでると、 どうしてもそこの表現だけ強くなっちゃったり、逆に引きすぎちゃったりするので。全体のイメージをしっかり持っておかないと、ドラマとしての波が不自然になる。そこは今でもまだできていないところで、現場でよく監督が調整してくださるんですけど、やっぱり演じる以上、自分が説明できないといけないので、前後を把握するためにも、頭から台本を読むというのは大事にしています。

窪田さんが背中を押してくれたおかげで、壁が崩れた

――小林さんの2024年を語る上でもう一つ欠かせない作品が、『宙わたる教室』です。第1話で、小林さん演じる岳人がディスレクシアだと知るシーンは強烈なインパクトがありました。

小林:あそこで岳人はこれまでの悔しかった過去を思い出すんですけど、僕にも同じように悔しかった過去はあって。自分の過去と岳人の過去を結びつけることで、出てくる台詞に嘘がないようにしました。そういう“自分を騙す”作業をしっかりしないと、泣きの芝居ができないんです。僕はテクニックで涙を流せないので。特に第1話はまだ岳人として生きた時間が自分の中でそんなにないので、いちばん難しかったですね。

――あのディスレクシアだと知るシーンは、いつ頃撮ったのですか?

小林:僕がクランクインして3日目でした。監督が言うにはまだチーム全体としても撮影が始まって間もなかったから、どこか浮ついたところがあったそうなんです。でも、あのシーンを撮って現場の意識が引き締まったって監督やプロデューサーが言ってくれて、それはすごくうれしかったですね。

――小林さんとしても、最初の山場だという意識はありましたか。

小林:もちろん。やっぱり連ドラにとって第1話っていちばん大事なので、視聴者を引き込むという意味でも、ここが山場だと思っていました。何より窪田(正孝)さんの久々の主演ドラマだったので。窪田さんは、尊敬している俳優さんの1人。窪田さんが久々にやろうと決めたドラマで、世間的に無名な僕が下手な芝居をして失望させたらダメだと思って、窪田さんをがっかりさせたくないという気持ちで一生懸命頑張りました。

――一緒にやってみて、窪田さんから受け取るものは多かったですか?

小林:自分が出ていないシーンでも、モニターにかじりついて窪田さんの芝居を見ていました。窪田さんは、今の僕では手の届かない場所にいる人。動きを見ていても、本当にそこに生きてるんですよ。僕も生きてるつもりでやっていますけど、まだまだその確率は全然低くて。窪田さんはいつやっても藤竹(窪田の役名)がすぐに降りてくる。その様子を間近で見ていて、どうやったらこんなにすぐに役に入れるんだろうって、ずっと圧倒されていました。でも、見ていてわかったことが、窪田さんも準備をたくさんされるんです。監督とも何度も話し合いをされていて、それを僕も片耳で聞いていました。全然ついていけないなと思いつつですけど(笑)。

――ディスレクシアと知るシーンを撮る前に現場で何か話したことはありますか?

小林:基本的には思った通りにやっていけという感じだったんですけど、感情が荒ぶるところは僕もまだどこまでやっていいかわからなくて。そしたら窪田さんが「ぶん投げればいいんだよ」って、そのへんにあった紙をバーンと投げて「ここまでやっていいから、好きにやりな」と背中を押してくれました。そのやりとりで、僕の中にあった壁が崩れたというか。あとは、涙を流すタイミングについて監督と話して調整するという感じでした。

――涙を流すタイミングまで。

小林:でも、カット数が多かったので、5回目くらいまでは「いつでも涙のタイミングを操ります」ぐらいの集中力で、自分でも天才かと思ったんですけど(笑)。まあ、そんなことはなくて、後半はヤバいなと思いながらも怒りのバロメーターをバーッと上げられるよう頑張っていました。

――同じシーンをカメラ位置を変えながら何回も繰り返して撮影するときに、芝居の鮮度を保つことに対して課題感を持っていらっしゃるのかなというのは、これまでのインタビューを読んでいても感じます。

小林:そうですね。だから監督には基本的に「最初に撮ってください」ってお願いします(笑)。最近は5回目くらいまではいけるような気がするんですけど、それを超えると特に感情を吐露するシーンはなかなか難しくて。「すみません、まだ下手くそなんで先に撮ってください」って甘えています。

――2024年に出会った人の中で、特に自分に大きな学びをくれた出会いを挙げるとしたら誰ですか?

小林:やっぱり窪田さんですね。現場の居方もそうですし、台本の読み解き方もそうだし、作品をいい方向に修正する力もそうだし。窪田さんは撮りながら「ここはこれでいいのかな?」と疑問に感じることがあったら、すぐに監督と共有して話し合うんです。その結果、作品がより良い方向に向かっていく瞬間を現場で何度も目にしてきました。それってきっと台本を相当読み込んでいないとできないこと。芝居って1人で作っているわけではなくて、全体を通して見ることで、このシーンにはこういう意味がある、というのがわかる。だから、俳優は自分のやりやすさだけを考えていちゃダメで、ちゃんとそれぞれのシーンの意味を考えていかなきゃいけない。窪田さんにそれができるのは、これまでやってこられた経験があってのことだと思うんですけど、僕自身ももっとそういう力を身につけていきたいです。

――経験を積むことで、もっとこういうことができるようになりたい、もっとこういう役者になりたいというものはどんどん明確になってきましたか?

小林:自分のことはすごくレベルの低い役者だと思っているので、できるようになりたいということはたくさんありすぎて挙げられないです。ただ、あんまりこういう役者になりたいということはイメージしないようにしていて。まずは目先のことに一生懸命取り組む。自分が次に撮るシーンを良くすることだけ考えてやっていったその先に、ステップアップした自分がいればいいのかなと思っています。