『悪鬼』は正統派オカルトホラーの金字塔に キム・テリが神経の行き届いた演技に挑戦

韓国におけるオカルトやホラーの名作と言うと、どんな作品だろうか。ごく最近で言えば、ゾンビや信仰などを描いたナ・ホンジン監督『哭声/コクソン』(2016年)を思いつく観客が多いだろう。あるいは長年の韓国映画ファンなら、疎外された者の呪いが刻まれる古アパートで起こる惨劇を描くユン・ジョンチャン監督『鳥肌』(2001年)が思い浮かぶかもしれない。そしてひょっとすると、この系譜にドラマ『悪鬼』が仲間入りするかもしれない。(以下、ネタバレあり)

娯楽性の強いモチーフと緻密なシナリオ

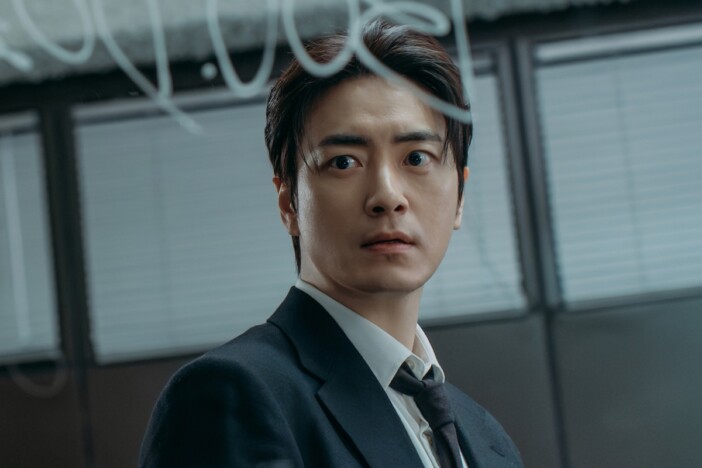

幼いころから生活に困窮し、振り込め詐欺でわずかな貯金も奪われたク・サニョン(キム・テリ)は、 “悪鬼”という異形のものが自分の中にいることを知る。“悪鬼”を祓うためには、自殺を遂げた父ク・ガンモ(チン・ソンギュ)の死の真相を解かなければならなかった。サニョンは同じように母を謎の自殺で失った民俗学の教授ヨム・ヘサン(オ・ジョンセ)とともに、“悪鬼”とその背後に潜む人間のおぞましい所業に触れていく。

タイトルに使われている「悪鬼(あっき)」はなかなか聞き慣れない言葉だが、日本や中国・朝鮮半島などに伝わる存在だという。人間たちに対して悪をばらまく鬼たちの総称で、韓国語でも「アックィ(悪鬼)」は悪魔のような禍々しいものを指している。日本語の超人的な幽霊に似た意味合いである「クィシン(鬼神)」や、日本語の「お化け」に近いいたずらっ気がある「トッケビ」など人知を超えた存在を表す言葉があるが、中でもより邪悪な存在ということなのだろう。

本作の脚本家キム・ウニは、ジャンルムービーやドラマで好まれるオカルトやホラーといったモチーフを、巧みに社会批評として表出する。過去作『キングダム』では、「生死草」という植物を使って奇怪なゾンビを生み出し、朝廷の権力掌握に利用する為政者こそが怪物以上に忌まわしいと告発した。

『悪鬼』では現代の「クィシン」、すなわち“悪鬼”とは「欲望を聞き入れて消えて欲しい人を殺す」ものとして登場する。だがキム・ウニは、欲望を“絶対悪”ではなく「人間として避けられない性」としてフラットな視線で描いている。彼女は制作を振り返るインタビューで「時代や状況が変わっても、心の闇や人間が陥ってしまう無念な状況というものは繰り返されていると、改めて気づかされました。無力であったり、貧しかったり、ときには若さゆえに、周囲から見下されてしまう状況は、残念ながら、いつの時代にもあるものです」(※1)と、人間が自ら闇に魅入られてしまう哀しさに言及している。

第10話で、サニョンは「やりたいことが山ほどあるのに。みんながしてることを私もしたい。私もいつか……できる日が来るって思ってた」と感情を爆発させる。彼女は病で失明の危機にあるのだ。若くして苦労が尽きず、ささやかな夢を見ることすら許されないまま光を失っていくサニョンの慟哭は、実に切なく胸に迫る。厚みのある考えさせるストーリーを創出している。

劇中の音楽もまた、オカルトというエンタメ的モチーフとリアリズムを融合させてストーリーをより立体的にしている。第8話、自身の母の謎の死の真相を知り、悪鬼を祓おうとしたことで逆に取り憑かれてしまったヨム・ヘサンを、サニョンが必死に救い出そうと奔走するシーンで使われているのは、巫楽(韓国の祓いの儀式に使われる音楽)に欠かせない韓国の金属製打楽器・ケンガリの音が印象的に奏でられる劇伴だ。作品の序盤に、民俗学を専攻するヨム・ヘサンが車の中で巫楽「トゥロンゲンイ」を好んで聴いているというエピソードがあり、それを想起させる形にもなっている。サニョンの焦燥感を視聴者にわかりやすく伝え、オカルトモチーフをストーリーに上手く調和させた巧妙なシーンである。