【連載】柳澤田実 ポップカルチャーと「聖なる価値」 第三回:パーティー・ガールの実存主義 チャーリーxcx

過去の連載記事はこちら

【新連載】柳澤田実 ポップカルチャーと「聖なる価値」 第一回:孤独なポップスターの音楽に聖性は宿る

音楽や映画、アニメなどのポップカルチャーは今、どのような形でユーザーに受容されているのか。「推し活」という言葉の広が…

【連載】柳澤田実 ポップカルチャーと「聖なる価値」 第二回:デヴィッド・リンチと21世紀のポップスターたち

第一回目の連載記事はこちら 1.「カルト」をメジャーにしたD・リンチ 2025年の1月7日に始まったカルフォルニア州…

1.私たちの混乱

昨年世界に「Brat Summer」旋風を巻き起こしたチャーリー xcxのアルバム「Brat」が発売されて約1年が経った。2024年は暗い世相と裏腹に、おそらくそういう時だからこそ素晴らしい音楽が豊かに生み出されたが、特に女性のアーティストによるクリエイティブなアルバムや楽曲が目立っていたように思う。その中でも新しい風を感じさせたのは、2024年7月のBBCの記事「Vulnerable, messy and bratty: The pop girlies having a moment(傷つきやすく、乱雑で、生意気で:注目を集めるポップ・ガールズ)」が取り上げた、チャーリー xcx、サブリナ・カーペンター、シャペル・ローン、ビリー・アイリッシュといったZ世代からミレニアル世代のアーティストだったのは間違いがない(昨年アルバムを出した中ではClairoもここに加えたくなる)。既にスターになっていたビリーはもちろん、チャーリー、サブリナ、シャペルは、先ほどの記事の言い方で言えば「完璧に磨き上げられ」たビヨンセやテイラー・スウィフトのようなスターとは異なり、自らの葛藤や混乱をそのまま、ユーモアを交えて表現する点で共通している。

例えば先日サブリナは、アルバム「Man's Best Friend」のカバーアートで物議を醸していたが、これも非常に2020年代的な出来事だった。黒いミニドレスを着たサブリナが男性の前に四つ這いになり、髪の毛を掴まれている写真は、一方で「時代遅れのジェンダーステレオタイプ」だと批判され、他方で彼女らしい「風刺」、ユーモアだと擁護された。最終的には「炎上狙い(レイジベイト)」だとまで言われた今回のカバーアートを巡る騒動もまた、現代の女性たちの価値観の多様化と対立、混乱を示していたように思うし、サブリナにもこうした現状を顕在化させる狙いがあったのかもしれない。

こうしたジェンダー規範をはじめとする価値観の対立や混乱は、個人同士の間にもありつつも、むしろ個々人の内面にもあるからこそアーティストの作品のなかに表出してきているのだと思う。女性の場合、一方に昔ながらの結婚、出産や良妻賢母といった規範があり、他方で自己実現推奨、家父長制反対という新しい規範があるものの、リアルなところではどちら側にも完全にフィットできない女性は多いはずだ。「傷つきやすく、乱雑で、生意気」と形容される先の女性アーティストたちの楽曲は、どの社会的規範も確信をもって選べす、どっちつかずだからこそ、複数の視点を同時に持たざるをえない2020年代の女性たちの微妙な感覚を、言葉やサウンドによって正確に代弁している(※1)。

2024年度、数多くの主要メディアの年間ベストアルバムに選ばれたチャーリー xcxのアルバム「Brat」もまた、揺れる心を抱える2020年代の女性たちのvibesを、神話的な歌詞、ロマンティックなメロディ、クールなサウンドによって表現した傑作だ。とりわけこの作品が描く、混乱や不安のなかで浮かび上がる自意識は、とても新鮮な仕方で実存主義的で驚かされる。哲学的な音楽というと、得てして小難しいコンセプチュアルな作品になりがちだが、チャーリーは、クラブミュージックやパーティーの実存主義的性格を抽出し、誰もが最高に楽しめるダンサブルなポップスとして結晶化して見せた。

(※1)例えばサブリナは「プリーズ、プリーズ、プリーズ」で、付き合っている男性が問題を起こした時の「悲しい」というパーソナルな気持ちと世間体の悪さによる「自尊心の傷つき」を”Heartbreak is one thing, my ego’s another ”という一行で表現できる優れた詩人だ。彼女の書く詩は、恋に翻弄される当事者の視点とそんな自分に呆れている視点をいつも併存させ、同世代の女性たちを明るく励ます。

2.「尊敬の政治」を退け不条理な自然を引き受ける

チャーリーの作品が実存主義的だというのは勝手な解釈ではなく、実は彼女自身インタビューやリリックのなかでしばしば「実存的(existential)」という言葉を使っている。例えばセレブリティの集まりのなかで自分を見失う体験を歌った「I might say something stupid」について、彼女は「実存的恐怖」という言葉を使って説明しているし、母親になる選択を巡る逡巡を主題にした「I’m thinking about it all the time」の歌詞には、「‘Cause my career feels so small in the existential scheme of it all(なぜなら、私のキャリアは、実存的全体像の中で、本当に小さなもののように感じられるから)」という一節がある。彼女はアーティストであるから、サルトルやキルケゴールを読んでいるか、厳密な意味でボーヴォワールとどの程度同じで違うか等は問題ではない。重要なのはチャーリーが、2024年にどのような思考や経験を経て、この実存主義的としか言いようのない発想や「Brat」に凝縮した表現に至ったのかだろう。本稿ではその道筋を示してみたい。

チャーリーがとてもアーティストらしいアーティストである理由として、社会規範に徹底して従わない姿勢がある。それはファッションやグラミー賞でのパフォーマンスなどにも端的に現れているが、彼女は「女性」と括られることで被らざるを得ない規範の圧力にも非常に敏感である。その規範の一つがいわゆる「ガールパワー」的な女性の団結だ。実際にはたくさんの女性アーティストたちとの素晴らしいコラボレーションをしていて、2014年には「ガールパワー」と名付けられたツアーも行っていたチャーリーだが、最近は女性が同性同士で協力することが業界内で評価される女性像になっていることに明確な違和感を表明している。

例えば「Brat」の中で、話題性という意味で最も注目された曲に「Girl, so Confusing」がある。

「女子でいることは、時々とてもややこしい」という直球のフレーズを繰り返すこの曲で、チャーリーは女友達との競合関係や愛憎を率直に歌っている。この曲が実在するアーティスト、ロードについて歌っているのではないかというファンの憶測は当初からあったようだが、「Brat」のリミックス・バージョンに、実際にロードがフィーチャーされた「Girl, so Confusing」が収録され、またコーチェラ・フェスティバルで二人が揃ってパフォーマンスをしたことは、多くのメディアによって称賛された。

同様の趣旨のことを、チャーリーは、2024年度のビルボード・ウィメン・イン・ミュージック・アワードの授賞スピーチでも語っている。チャーリーは、女性アーティストの功績を讃えるこうした賞では、通常先達を讃えたり、「みんな大好きだよ!」とガールパワーを誇示したりするものだが、実際のところ「女性アーティスト」であることは「微妙で(nuanced)」「大変(hard)」なのだと率直に語った。業界もレーベルも基本的に男性目線でできていて、女性同士を競わせるし、実際女性同士はとても競争的で、いつでも嫉妬し合っている。スピーチの最後でチャーリーは「私たちは女性であることだけをお祝いするのではなく、皆、自分の道を突き進む素晴らしいアーティストであることを祝うためにここにいる」と締めた。

このように女性の対立にあえてフォーカスした理由について、チャーリーはあるラジオ番組では、以下のように語っている。

「今のポップミュージックの世界って、女性たちが『私は他の女性アーティスをサポートします!』『女性が大好き!』『私はフェミニスト!』という感じだよね。それは正しいし、大好きなんだけど。でも、あらゆる女性と気が合わなかったからと言って、悪いフェミニストになるとは思わない。人間の本性(nature)ってそういうものじゃないから。競争心もあり、妬みもあり、でも仲間意識もあり、色々なダイナミクス(力学)がある。」

また『Rolling Stone』のインタビューでは、端的に以下のように言っている。

「女性は、賢くて誰からも好かれるために、道徳的で一番安全な道を進む必要はない。女性でも正直でいられると思う。」

チャーリーは、こうした言動によって、「尊敬の政治(respectability politics)」を退けていると言うこともできる。「尊敬の政治」とはもともとアフリカ系アメリカ人の差別に関する研究から生まれた概念で、「社会的規範や行動様式に従うことで、差別を受けた集団が人種差別の影響を軽減できるという考え方」に基づく(※2)。つまりそれはマジョリティの規範に従うことで、差別の影響を減らそうとする一つの戦略で、具体的にはきちんとした服装をする、綺麗な言葉遣いで話すといったマジョリティに好まれる振る舞いとして表れる(※3)。それは優位な文化(米国であれば白人中産階級)への従属的な態度であり、結果として差別構造を温存し、また、コミュニティ内では、同じように振る舞えない人を見下すなどの抑圧として働くようになる。こうしたことが前提で、例えばヒップホップが、いわゆる汚い言葉であるカース・ワード(curse word)を使い続けることは、「尊敬の政治」に対する抵抗として評価されるのだ(※4)。

最近ではこの「尊敬の政治」は、アフリカ系アメリカ人だけでなく、様々なマイノリティ集団に見られると考えられている(※5)。チャーリーが抵抗したのは、先にも述べたように「ガールパワー/女性の団結」という近年のエンターテイメント業界のクリシェ(お約束)に対してだった。元々はエンパワメントだった「ガールパワー」も一旦エンタメ業界のマジョリティが期待する規範になってしまうと「尊敬の政治」に仲間入りし、そのコミュニティ内の個々人への抑圧として作用する。その息苦しさをチャーリーは自分の実感として率直に表明したのだ。

LGBTQについても彼女は同様の立場を取っている。トランスジェンダーのSophieを始め多くのLGBTQのアーティストと親しく、そのコミュニティにも支持されるチャーリーだが、「私は積極的に出かけて行って『うーん、どうすればプログレッシブ(進歩的)になれるだろう?』と考えるようなことはしません。そんな風にわざとらしいものではないんです」と語っている。ネガティブなものも含め人間関係には色々なダイナミクスがあることが「自然」だという彼女は、すでに評価が決まっている規範に従う代わりに、混沌とし、ある種不条理な現実をまずはありのままに認めようとしているように見える。不条理への対峙は実存主義の出発点となる。

(※2) E. B. Higginbotham, Righteous Discontent: The Women's Movement in the Black Baptist Church : 1880-1920, Harvard University Press, 1993.

(※3)今から10年前の2015年、ケンドリック・ラマーは、「blacker the berry」という楽曲で、今回のCharliと似たような主張をしたが、古典的な「尊敬の政治」に陥っていると批判を受けた。この曲は、先立って批判を巻き起こした『Billboard』誌でのインタビューでの「自分たち自身を尊敬しない限り、他人が私たちを尊敬することを期待できるだろうか?それは内面から始まる。デモから始めるな、略奪から始めるな——それは内面から始まる」という発言と関係している。

(※4)「尊敬の政治」が主に北部のキリスト教会の考え方で、南部では自分を無能に見せて出し抜く方法が広がったこと、その戦略がヒップホップに与えた影響については以下の書籍を参照のこと。山下壮起『ヒップホップ・レザレクション:ラップミュージックとキリスト教』新教出版社、2019年、62頁。

(※5)M. Pitcan et al., "Performing a Vanilla Self: Respectability Politics, Social Class, and the Digital World" Journal of Computer-Mediated Communication, Volume 23, Issue 3, 2018, Pages 163–179, https://doi.org/10.1093/jcmc/zmy008

3.実存主義者の失楽園

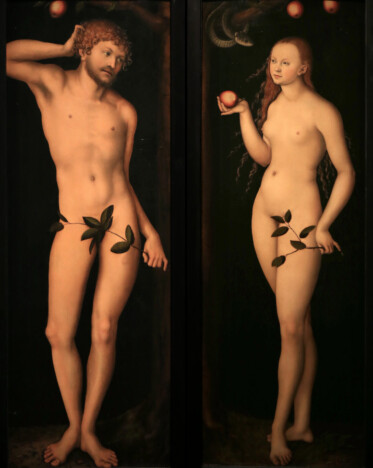

不条理な現実に向かい合おうとする態度は、「Brat」所収の「Apple」にも明らかだ。この曲は、チャーリー自身が解説しているように、彼女と彼女の両親との関係を歌ったものである。しかし、ここで語られているリンゴを中心とした親子の物語は、旧約聖書の『創世記』第3章の知恵の木の実を巡るアダムとイヴと神のドラマを彷彿とし、実際この歌詞をイヴの言葉として読むと、非常に実存主義的な風景が浮かび上がってくる。

[Verse 1]

I guess the apple don't fall far from the tree(リンゴは木から遠くには落ちないものね=「血は争えない」という意味の諺)'Cause I've been looking at you so long(あなたのことを長いこと見ていたので)Now I only see me(今は自分しか見えない)

I wanna throw the apple into the sky(私は空にリンゴを放り投げたい)

Feels like you never understand me(あなたは私を決して理解しない感じがする)

So I just wanna drive To the airport, the airportThe airport, the airport(だから私は空港に走り去りたい)

以上のヴァースには、誰しも身に覚えがあるような、親に対する微妙な距離感や愛憎が歌われている。これをイヴの言葉として読んでみる。『創世記』の第3章では、エデンの園に住むアダムとイヴが罪に堕ちる場面が記されている。聖書では蛇(悪魔)がイヴを誘惑し、神から禁じられている知恵の木の実を食べるように誘導し、その実を採って食べたイヴが実をアダムに渡して、アダムも食べたと描写されている。このささやかな背信こそが悪の始まりであり、人類は悪を行う傾向が刻印され、永遠の生命を失う。これが原罪だ。要するに『創世記』3章の妙に細かい描写は、巧みにイヴ=女性に「罪=悪」の究極的な責任を負わせる構成になっている。

この気の毒なイヴを意識してか、チャーリーは、知恵の木の実を「やってられない」とばかりに空中に放り投げようとする女性像=イヴを描く。イヴは神から楽園を追放される前に、自ら車で立ち去ろうと目論んでいて、しかも行き先が空港(もちろんappleと韻を踏んでいる)というのも面白い。聖書では楽園を失ったアダムとイヴはエデンの園の外のノドの地で、仕方なく農耕を始めるのだが、チャーリー版のイヴはどこか別世界に飛び立とうとしているようだ。

続く二つ目のヴァースでチャーリーは「I wanna grow the apple, keep all the seeds(私はリンゴを育てたい、全ての種子を保ったまま)」と歌い、子どもを育て、自分に遺伝している様々な特徴を子孫に継承しようと考え、現実をそのままに肯定しようとしている。この後に決定的なヴァースが続く。

[Verse 3]

I think the apple's rotten right to the core(リンゴは芯まで腐っていると思う)

From all the things passed down(全ての始まりからずっと)

From all the apples coming before(全てのリンゴが由来するところからずっと)

I split the apple down symmetrical lines(私はリンゴを真っ二つに割る)

And what I find is kinda scary(そこで私は何か怖いものを見つけて)

Makes me just wanna drive(ただ車で走り去りたくなる)

このヴァースでチャーリーは、世代を超えて継承されている「世代間トラウマ」について言及し、自分たちの家系は最初から腐敗しているという、不条理な認識を示す。これを再びイヴの言葉として読むならば、彼女は、知恵の木の実が芯まで腐っていると断じていることになる。悪が存在するのはイヴのせいでも誰のせいでもなく(あえて言うならば神のせいだろうが)、最初から知恵の木の実が腐っていたせいだったのだ。おそらく彼女は、この木の実を食べることも、アダムに渡すこともせず、つまり何の負い目もなく、この木の実を携えてエデンの園から走り去るのだろう。エデンの園からの追放(失楽園)は、キリスト教文化圏の伝統の中で、罰であると同時に、知性を手に入れた人類の独り立ちとして解釈されてきた。初めから腐敗していた知性を受け入れ、自分の決断によって楽園から出ていくイヴの独り立ちは、全く異なる人類の未来を予感させるものだ。

このイヴ像は映画『Barbie』との比較においても興味深い。「ガールパワー」を喧伝した『Barbie』もまた『創世記』のアダムとイヴの物語の翻案だったが、その理想は家父長制の逆転、つまりイヴが君臨し、アダムが従属する世界だった。この結末は、バービーもケンも尊重される、勝ち負けではないハッピーエンディングを望む者にはあまり納得できないものだった。チャーリーはこの作品のサントラに参加しているが、最近の彼女の「ガールパワー」に対する微妙な距離感を見ると、実はこの作品にあまり共感できなかったのではないかと少々邪推したくなる。

「Apple」が描く女性=イヴは、君臨したり、支配したりすることを望んではいない。彼女はただ話をすること(別の曲「Talk Talk」のテーマでもある)、理解し合うことを願い、知恵の木の実が暗示する人類の知の根本的な腐敗を受け入れ、決断し、楽園の外へと旅立っていく。世の不条理を知り、それを受け入れる「決断」する、という以上のナラティヴは、実存主義の基本となる決断主義を思わせる。決断を経て、人間は自分の本質を獲得すると実存主義では考えられるが、それは楽園を出ていくイヴ、自立するチャーリーに重なり合って見える(折しもチャーリー2025年7月に結婚したばかりだ)。最初から間違っていた(腐っていた)チャーリーの描く世界では、悪の原因の犯人探しをする必要はない。その意味では、この一見殺伐としかねない風景は、とても優しく感じられる。