注目の復刊続く手塚治虫 黄金期から冬の時代、そして復活へ “漫画の虫”激動の人生を振り返る

■SF漫画のヒットで人気作家の地位を確立

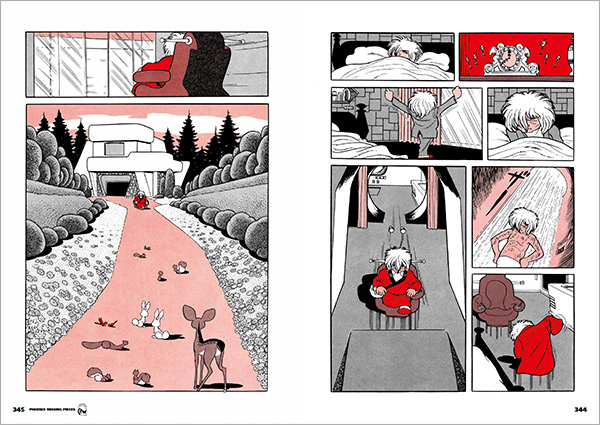

現在『火の鳥』展が開催されていたり、『火の鳥 ミッシング・ピーシズ《望郷編》』の復刊がされるなど、注目を集めている手塚治虫。手塚治虫がその名を知られるようになったのは、1947(昭和22)年に出版された描き下ろし単行本『新寳島』がきっかけである。一説によれば、約40万部ものヒットになったといわれるこの作品は、藤子不二雄の両氏や、石ノ森章太郎、つげ義春、さいとうたかを、宮﨑駿など、分野を問わず多くのクリエイターに影響を与えた。

【画像】幻の原稿を復刻! 超保存版『火の鳥 ミッシング・ピーシズ《望郷編》』の内容

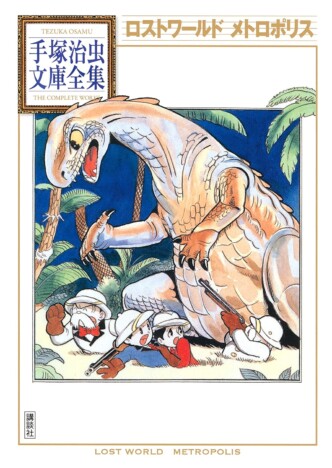

その後、手塚は昭和20年代、立て続けに描き下ろし単行本を発表していく。特にSF作品で名作を送り出した。『ロストワールド』『来るべき世界』『メトロポリス』の“SF三部作”は手塚の評価を確立した作品といわれる。

昭和20年代後半に入ると、手塚は漫画雑誌に活動の場を移す。「漫画少年」で連載が始まった『ジャングル大帝』を皮切りに、「少年」で『鉄腕アトム』を、「なかよし」で『リボンの騎士』を連載する。『鉄腕アトム』はこの時代を代表するSF漫画となり、『リボンの騎士』は少女漫画の先駆けとして、“戦うヒロイン”のイメージを生み出した傑作である。

さらに、自身が創設した虫プロダクションで、1963(昭和38)年に自身が原作の『鉄腕アトム』を国産初の30分枠のテレビアニメーション化。最高視聴率で40.7%を叩き出す驚異的なヒットを記録した。一連の成功により手塚は漫画・アニメの第一人者として不動の地位を築き、高額納税者番付の上位に顔を出すほどだった。昭和20年代後半から昭和30年代は、まさに手塚の黄金時代だったのである。

■劇画の台頭による“冬の時代”の到来

ところが、昭和40年代に入ると、漫画市場の急速な拡大とともに、徐々に新世代の漫画家が台頭し始める。特に青年層を中心に流行を始めた劇画や、SF漫画に替わって子どもたちを熱狂させたスポ根漫画は、手塚の最大の脅威になったといわれる。

手塚が『巨人の星』をアシスタントに見せて、「これがどうして面白いのか教えてくれ」と言い放ったというエピソードが伝わるほどだ。手塚は子どもの頃からスポーツが大の苦手だったといわれるが、そんなスポーツ漫画に人気を奪われ、ますますコンプレックスが募っていたのかもしれない。

こうした背景もあって、この頃の手塚は、出版社からもオワコンと考えられるようになっていった。さらに、経営上の問題から1973(昭和48)年に虫プロダクションは倒産してしまう。手塚は膨大な借金を背負うことになり、築き上げてきたものをことごとく失ってしまったのである。

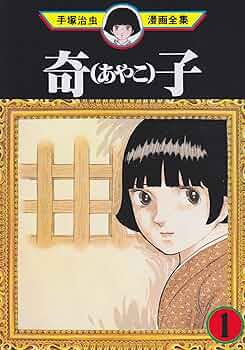

手塚は再起を図るべく、漫画に専念するようになる。しかし、原稿を抱えて出版社に自ら売り込みに赴いたものの、評判は芳しくなかった。1968(昭和43)年から1973(昭和48)年の時期は、手塚の“冬の時代”といわれ、発表した作品も『アラバスター』や『奇子』など、暗い世界観の作品が多い。