【都市伝説】最も有名な 「学校の怪談」トイレの花子さん、こっくりさん、口裂け女……そのルーツを紐解く

■現代都市伝説で最もメジャーな『学校の怪談』

学校を舞台とした「学校の怪談」は都市伝説の中でも一大ジャンルと言えるほど多くのエピソードが存在する。ブームのきっかけとなったのは民俗学者の常光徹氏が1990年に発表した『学校の怪談』で、以後、「学校の怪談」と名の付くものが次々と発表された。

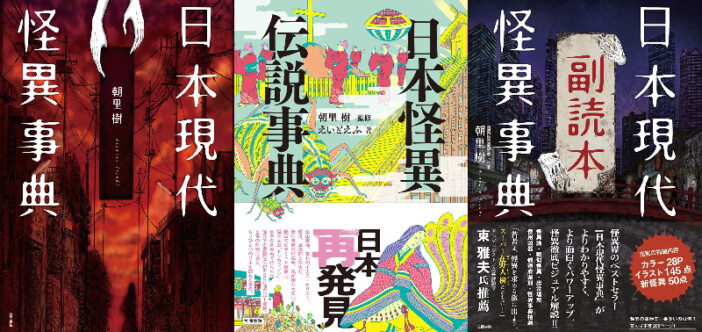

「トイレの花子さん」は学校の怪談ブームで一般的に知られるようになった怪異の代表格である。筆者も調べて驚いたのだが、トイレの花子さんの歴史はかなり古く、なんと戦後間もない時期にまでそのルーツをたどれるらしい。『日本現代怪異辞典副読本』によると、1948年ごろの話として岩手県和賀郡黒沢尻町(現・北上市)のとある小学校には「三番目の花子さん」という怪異が現れると噂されていたそうだ。三番目の花子さんは体育館のトイレの奥から3番目の個室に現れ、その個室に入ると「三番目の花子さん」という声とともに便器から白い手が伸びてくるというものだったとのことだ。

現代に語られるトイレの花子さんと差異もあるが大雑把なイメージが重なっている。その後、時代を経て「学校の怪談」の怪異として「トイレの花子さん」は姿を変えながら定着していく。花子さんの典型的なビジュアルイメージとしておかっぱ頭で白いワイシャツに赤い吊りスカート姿のものがしばしば見られるが、このビジュアルは日本国民にとっておなじみの『ちびまる子ちゃん』を思わせる。

また、居着いた家に幸運ももたらす妖怪・座敷童は赤い服を来た子供の姿で語られることがある。そういった古典的イメージにも影響を受けているのだろう。古典怪談の名手、岡本綺堂の短編に『停車場の少女』という作品があるが、同作に登場する少女の怪異は「紅いメレンスの帯を締めていました」と描写されている。怪異の正体ははっきり明かされないが、綺堂の頭には古典的な座敷童のイメージがあったのではと思われる。

こちらも学校の怪談の怪異として語られることが多い「こっくりさん」もそのルーツはかなり古い。こっくりさんのようにボードを使って何かを呼び出すことをオカルティズムの手法で「テーブルターニング」という。テーブルターニングは西洋から伝わったものだが、記録によると伝来は1884年ごろらしい。朝里樹(著)『世界現代怪異辞典』によると、伊豆下田の沖合でアメリカの船が難破し、下田に留まらざるを得なくなったアメリカ人の船員たちが退屈しのぎにやっていたものが日本人に伝わったとの説があるそうだ。こっくりさんが都市伝説として定着するのは1970年代のことである。

テーブルターニングにはウィジャボードというアメリカの玩具メーカーが発売したボードが使われることが多かったようだが、ウィジャボードは1890年代に発売されたものであり、こっくりさんにつかわれるボードはかなり大きくアレンジされている。そもそもテーブルターニングは心霊主義の文脈で死者の霊を呼び出す「交霊術」の儀式であり、正体不明のなにかを呼び出すこっくりさんとは似ているようで決定的に異なっている。西洋のオカルティズムが日本の文化的土壌に合わせて変化したものと言えるだろう。

1990年代は第二次オカルトブームが到来した時期であり、時流に乗って学校の怪談は大ブームになった。『学校の怪談』と名の付く実写映画4作発表され(それぞれが独立した話で結びつきは無い)、その後テレビアニメのシリーズも発表された。

国産マンガの主人公は圧倒的に十代の少年少女が多く、当然のことながら小・中・高の学校が舞台となる場合が多い。つまり、学校の怪談は国産ポップカルチャーのバックグラウンドとして相性抜群だったのだ。その典型例が『地獄先生ぬ〜べ〜』シリーズである。同作は続編として『地獄先生ぬ〜べ〜NEO』『地獄先生ぬ〜べ〜S』も発表しているが、少年誌連載だった初代だけでなく青年誌に移籍した『地獄先生ぬ〜べ〜NEO』以降も一貫して小学校を舞台にしている。

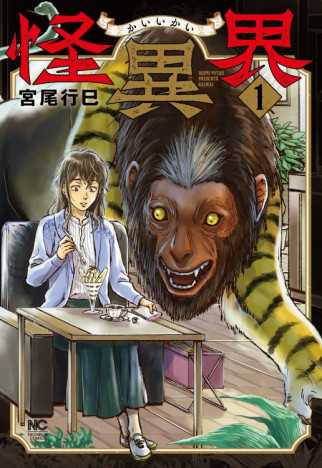

1990年代を舞台にしていた初代では1990年代の学校の怪談、時代を経て2010-2020年代に復活した続編ではネットロアも取り入れて正統派に学校の怪談、都市伝説を背景にしている。現役作品では『怪異と乙女と神隠し』と『ダンダダン』は広く都市伝説を題材にしているが、主要人物の多くが学生のため学校の怪談の要素もはっきりと見られる。

『地獄先生ぬ〜べ〜』と『怪異と乙女と神隠し』、『虚構推理』は古典的な怪談の怪異と都市伝説の怪異を両方扱っているが、現代怪異には古典的な怪異にルーツを見出される例が少なくない。学校の怪談でトイレに現れる怪異の例に「便器から腕が伸びてくる」というものがあるが、同種の描写は古典的な怪談にも見られる。古典的な怪談の場合、その正体は河童や化け狸である。「こっくりさん」「ヤマノケ」など憑依系の怪異の場合、そのルーツが古典的な狐憑きに認められる。これらの作品では古典怪異と現代怪異が同じ作品内で調和しているが、ルーツが同じであることを鑑みれば納得であろう。

トイレの花子さんとこっくりさんは日本と結びつきの強い台湾でもメジャーらしい。そのあたりは伊藤龍平、 謝佳静 (著)『現代台湾鬼譚: 海を渡った「学校の怪談」』に詳しい。おなじく都市伝説怪異の代表格である口裂け女は韓国と中華圏でも広く知られているとのことだ。東アジアの市場は特に日本と感性や文化が近いこともあり、受け入れられやすいはずである。次にムーブメントがあるとすれば学校の怪談の向かう先は海外でのブームだろう。姿や言語を変えたトイレの花子さん、こっくりさんが新たに語られるようになるかもしれない。