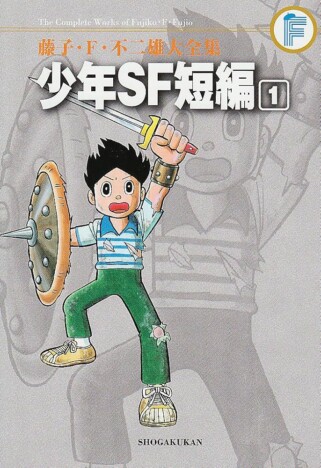

『エスパー魔美』のプロトタイプ? 藤子・F・不二雄SF短編ドラマ『アン子 大いに怒る』の特異性

では、作品の評価という文脈からは外れるが、この後のアン子の道のりとして、どのようなことが考えられるか。これからも超能力とともに生きなければならないとすると、懸念として浮かぶのは大きく分けて2点。その力を制御するにはどうするかという点と、また周囲にばれないためにはどうするかという点である。

少年たちがヒーローとなって活躍する『パーマン』の場合は、正体がばれた場合は力の与え主である超人・バードマンに「動物にされる」というペナルティが存在し(なお『パーマン』には1966年に連載開始した「旧版」と、1983年に連載開始した「新版」があり、旧版では「パーにされる」と説明されている)、45歳のサラリーマン男性がスーパーマンになる『左江内氏』の場合は、スーパーマンのコスチュームから忘却光線が出るため、業務中の左江内氏と関わった人々はその記憶をなくすことになる。しかしアン子の場合は、そうした外的なストッパーが今のところはない。

力の制御という点においてはどうか。『パーマン』では同様にバードマンが監視官の役割を果たすため、暴走への危惧はそこまで高くはない。『左江内氏』では、左江内氏には「力を持っても大それた悪事のできぬ小心さ」があり、それが彼がスーパーマンとして選抜された理由のひとつでもあることが語られる。いっぽうで、『アン子 大いに怒る』では、超能力の発揮時に「ゆるさない!」とアン子が叫び、それがきっかけである「奪還」が起こったことに見てとれるように、むしろ自身を制御できなかった結果として、超能力があらわれたことが了解できる。そのため、この点にも不安は大きい。

力を隠せなかった/制御できなかった場合、どのような未来が待ち受けているか。もっとも悪い方向に振り切った例として挙げられるのは、『ウルトラ・スーパー・デラックスマン』における句楽兼人だろう。

句楽は高層ビルも難なく破壊でき、核爆弾を使われても死ぬことのないほぼ無敵の超能力者。ある日超能力に目覚めた句楽は、最初のうちは正義の味方を志向し、犯罪者や政財界の黒幕、公害企業まで鉄拳を浴びせていたが、その正義はしだいに暴走していく。句楽は「おれにさからう者はすなわち悪だ」と平然と言ってのけるように、もともと独善性が強く、「正義」が単一ではないということを認めようとしない。

やがて彼は犯罪者だけではなく、自分を制御/批判しようとする警察やマスコミも容赦なく攻撃するようになり、ちょっと気に食わない程度の人間でも平気で命を奪うまでにもなる。そうして、句楽の超能力はもはや誰もが知る事実となったわけだが、ほぼ当然の帰結として、周囲の人間たちは句楽に恐怖し、接触することすら拒むようになり、彼はできないことは何もない、しかし言いようもない孤独感に苛まれる日々を余儀なくされていく。

平穏な日常生活と、超能力を両立させる須羽ミツ夫(パーマン1号)や左江内と、超能力に負け、作中の言葉を借りれば「血に飢えた化け物」となってしまう句楽兼人。アン子の未来には、どちらの可能性もある。

もちろん、後年の『エスパー魔美』を知っている読者には、彼女の未来に対して肯定的な解釈をすることは自然だろう。ただ、筆者はそのような断言はあまりしたくはない。

『アン子 大いに怒る』のひとつの魅力は、その節々からみずみずしい「過程」が感じられることにある。それはまず、アン子とキャラクターとの関係にみる「過程」である。同級生で、アン子の良き相談相手にもなる洋二とのやりとりには、ふたりがお互いを友人として大切に思いやっていることが感じられるし、そこに恋愛に発展していく萌芽を見て取ることもできる。また父が拾ってきて、青山家に居候する子犬について。家に置くのは「飼い主を見つける少しの間だけ」と言われながらも、悪人に目ざとく気づいて吠えかかったり、その愛くるしい仕草がいくつものコマの中でクローズアップされたりと、すでに個性ある存在としてその輪郭が描かれ、彼(彼女かも)がこれから青山家の欠かせない一員となることも予感させられる。いわば発展の途上にある、関係の「過程」の描写に心を動かされる。

また、言葉にみる「過程」もある。洋二から「しっかりしてるようにみえてけっこうぬけていて」と指摘されるように、アン子には天然ボケのような一面が目立つが、それは〈パートタイム→パントマイム〉〈デリケート→バリケード〉など、彼女の「言いまちがえ」という癖に端的にあらわされている。とはいえ、年齢的に考えれば、日常における語彙力もまだまだ完成形には距離があるだろうし、新しく覚えた言葉を間違った形で使ってしまうということも、生活の中ではままあることだろう(たとえば、作中でアン子は「不吉」という言葉を言いまちがえるが、これは中学生で習う言葉で、会話のなかで初めて使った言葉であるかもしれない)。アン子には独白も多く、むしろ彼女の「言いまちがえ」には、自分の言葉を広げたいという強い思いが反映されたもののようにも思え、恒常的なものというよりも、「今」だからこそのアン子のきらめきを構成する一要素であるように感じられてくる。

そして、アン子の表情の豊かさにも、その延長線上にある魅力が感じられる。子犬を優しげに見つめるアン子。自身に起こる不思議な現象に、首をかしげるアン子。洋二と笑いあい、ちょっとした冗談におどけた反応をするアン子。卑劣な犯罪に対峙し、感情を爆発させるアン子。その喜怒哀楽の描写には、短編作品のなかでも屈指のまぶしさが備わっている。まだ感情にうまく折り合いをつける術を持たない、思春期という成長の「過程」にあるからこそ持つ表情の豊かさを、藤子・F・不二雄は丹念にすくいとっているのだ。

上記に述べたような魅力は、主人公の未来についての確定がない「過程」という揺らぎに根差したものではあるだろうし、それゆえに筆者も、アン子の未来を無条件に肯定するよりも、むしろ両義的なものとしてその可能性を受け止め、アン子の「今」がもつきらめきに向き合いたい。そのように、『アン子 大いに怒る』を読むたびに思わせられる。今回のヒロイン・新井美羽がどのようにアン子の「今」を演じるか、大いに楽しみにしている。