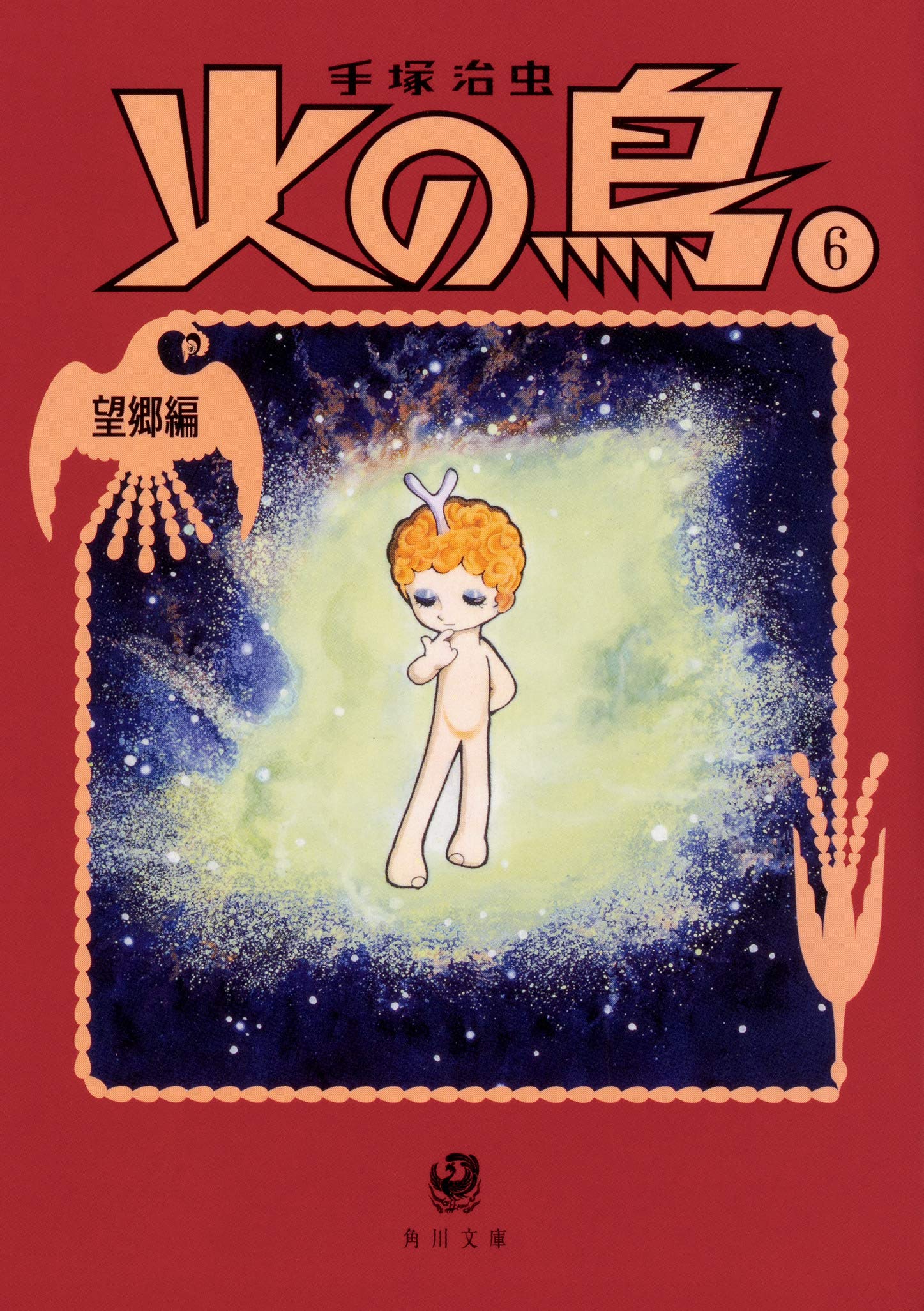

手塚治虫『火の鳥 望郷編』が今、アニメ化される意義ーー創世記をモチーフに問われる、移民の是非

荒れた惑星に残された人類が、必死で生き延びようとして近親相姦や食人に手を染める。そして、ムーピーと呼ばれる異星人の血を入れて子孫を残し、文明を発達させていく。天地創造からアダムとイブの誕生へと続く『聖書』の「創世記」をモチーフにした漫画として「望郷編」は始まった。そこでは、夢を抱いて海外に移住しながらまともな支援を得られず、見捨てられた形になって問題化した「棄民」であったり、存続のために外から新しい血を入れる「移民」であったりといった社会的な課題が描かれていた。

そうした問題意識については、食人の描写が削られてもしっかりと突きつけられる。また、「棄民」された人が長い苦労を経て戻った故郷で眠りにつく際の描写の変更も、そこから受ける悲しみと慈しみの感情を減じてはいない。そんな運命を迎えなければいけなくした地球側、すなわち「棄民」を推進した者たちへの反発も、しっかりと受け継がれて今もなお世界で苦労している見捨てられた人たちへの同情を起こさせる。

KADOKAWA版では、「月刊マンガ少年」連載版から引き継がれていた、ノルヴァという名の雌雄同体の宇宙生命が登場しない。ノルヴァは氷の星に生まれた種族の一員で、地球へと向かうロミや、子孫のひとりでムーピーの血が混じったコムという名の子供が乗る星屑に途中から乗り込んでくる。子孫を残したいという種族の期待がかけられていたノルヴァは、物語の最後でしっかりと役割を果たす。

そうしたポジティブな展開は、合わせて描かれるエデン17の崩壊というネガティブな展開との対比になっている。ロミが地球へと向かったあと、ムーピーの1人がロミに化けて住民たちを治めていたが、そこに現れた悪徳商人が欲望の種を蒔き、平穏だった住民たちを堕落させてやがて滅亡へと至らせる。「創世記」に描かれる、堕落の果てに滅びたソドムとゴモラの逸話をモチーフにした結末だが、そこから飛翔を果たすノルヴァの子孫たちが、種族こそ違え生命は受け継がれるのだといった希望をもたらす。

KADOKAWA版からは、そうしたノルヴァによる希望が描かれず、誰もいなくなったエデン17に遺体を移されたロミが、ジョージと共に眠り続けるだけの寂しい結末になっている。モチーフとした「創世記」により近づいた感じで、切れ味も鋭くなっているが、永遠を生きる火の鳥を軸にして、物語が時空を超えてつながっていく漫画『火の鳥』にあって、どこか隔絶している感は残る。

ノルヴァが存在するバージョンと、存在しないバージョンのどちらがより『火の鳥』らしいか。あるいはどちらがより鋭くテーマを伝えているか。幾つものバージョンを作ることで手塚治虫はそうした迷いを残し、1989年に亡くなった。それから34年が経って登場する「望郷編」の2つのアニメーションは、少子化が問題となって移民の是非が本格的に問われる今の時代だからこそ、多くの示唆を与えてくれるだろう。そして同時に、2つのバージョンがもたらす迷いも。

得られることは多そうだ。