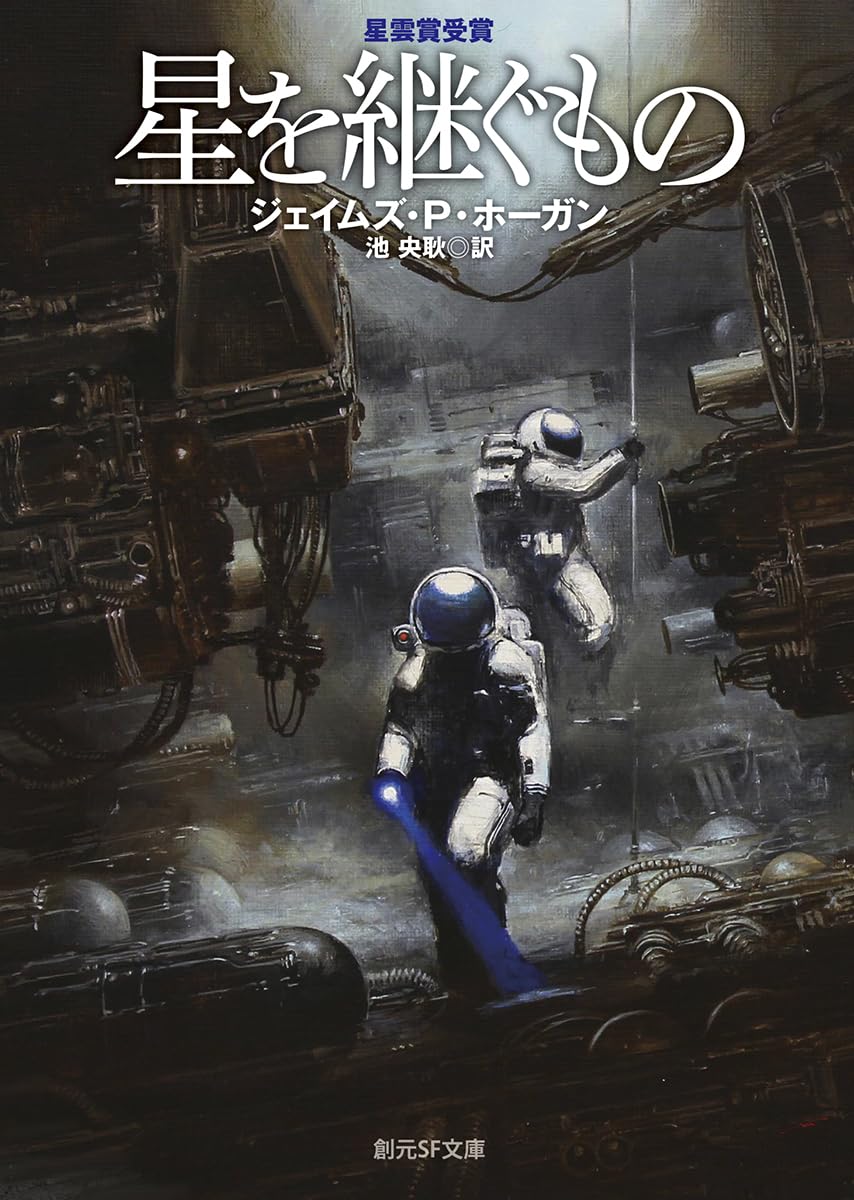

『星を継ぐもの』はなぜSFミステリーの傑作と評される? 1980年刊行の名作が復刊される意味

今年(2023年)の7月に、ジェイムズ・P・ホーガンの『星を継ぐもの』の新版が、東京創元社から刊行された。これを見て、あらためて本書が最初に刊行された、1980年のことを思い出した。発売直後か、それともしばらく経ってからかは覚えていないが、『星を継ぐ者』は凄いと、大きな話題になったのである。しかもSFファンの間だけではなく、ミステリー・ファンの間でもだ。なぜならホーガンのデビュー作は、優れたSFであると同時に、優れたミステリーであったからだ。つまりSFミステリーの傑作なのである。

もともとSFには、ミステリー的な手法を使った作品が少なからずある。エンターテインメント・ノベルの多くが、何らかの形で〝謎〟を提示し、読者の興味を引っ張るようにしているので、当然といえば当然なのだろう。とはいえSF作家が書くと、やはりSF味の方が強くなりがちだ。一方で、ミステリー作家によるSFミステリーは、ミステリー味の方が強くなりがちである。SFとミステリーのバランスがほどよい作品というと、アイザック・アシモフの『鋼鉄都市』『はだかの太陽』、あるいはロバート・J・ソウヤーの『ゴールデン・フリース』『イリーガル・エイリアン』などのタイトルを挙げることができよう。もちろん、『星を継ぐ者』も、そこに含まれるのだ。

月面で宇宙服をまとった死体(後にチャリーと名付けられる)が発見された。地球に運び込まれ、綿密な調査をした結果、チャーリーは生物学的に現代の人間とほとんど変わらぬが、五万年前以上に死んでいたのだ。ならばチャーリーは異星人なのか? 国連宇宙軍は、さまざまな分野の学者を集め、この前人未踏の謎に挑む。その中に、原子物理学者のヴィクター・ハントがいた。国際宇宙軍本部長のグレッグ・コールドウェルは、自説に固執し、ハントと対立する。しかし人物を見る目はあり、彼を調査研究の調整役に抜擢するのだった。

この粗筋だけでも、当時、ミステリー・ファンが騒然とした理由が分かるだろう。なにしろ冒頭の謎が、とびきり魅力的だ。五万年前に月面で死んだ人間らしき存在。もし本当に人間ならば、なぜそのような状況が生まれたのか。また異星人だとしたら、なぜこれほど人間と生物学的に似ているのか。この謎でSFファンだけでなく、ミステリー・ファンの心も、がっちり掴まれてしまったのだ。

しかも、主人公のハントを始めとする学者たちの調査の過程が、実に堅実である。宇宙服や死体といった物証を調べ、推理を重ねる。その間にも、SFならではの新たな物証が次々と現れ、新たな事実が明らかになっていく。宇宙にまで飛び出して調査を進めたハントは、その果てに意外極まりない、だがそれ以外に考えようがない真実に到達するのである。