「マンガとゴシック」第7回:日野日出志「蔵六の奇病」と虹色のデカダンス ユイスマンス『腐爛の華』から考える「腐れの美学」

虹色のデカダンス

しかし、ユイスマンスと日野日出志を結び付けたかったのは、腐爛にくわえて色彩への偏愛でも重なるからだ。「デカダンスの聖務日課書」(アーサー・シモンズ)と呼ばれたユイスマンスの傑作『さかしま』で、主人公デ・ゼッサントは室内の蠟燭の光が一番映える色は何かという実験を始め、まるでコレクションのように夥しい色の名前を列挙していく。蔵六は最後に七色の甲羅をもつ亀に変容したが、デ・ゼッサントも亀を飼ったときに甲羅の色と絨毯の色が合っていないと嘆き、その甲羅に黄金の鎧をまとわせ、色とりどりの宝石でデコレートしたりする。亀の甲羅にさえ七色の輝きを求める、日野日出志とユイスマンスのこの「色」狂いの正体とは何なのか(日野には「蝶の家」「七色の毒蜘蛛」などレインボー・ゴシックと呼ぶべき作品群もある)。

谷川渥「聖性と腐爛——ユイスマンス小論」によれば、色彩とは哲学における形式―質料の二元論のうち質料にあたるもので、「質量的なるもの、形ならざるものへの耽溺が反転すれば、皮膚病へのオブセッションともなる」という。思えば、デカダンスは「腐る」を意味する「ディケイ」から派生した語であった。「形ならざるもの」を志向するという点で、腐爛と色彩はじつは重なるのだ。

「色が形ならざるものを志向する」という点に関してもう少し掘り下げる必要があるだろうから、ここで蔵六に戻ってみよう。「あたまの弱か者」と村人に揶揄されながらも、「ほんものそっくりの色」で絵を描くことだけを追い求めた「色」狂いの蔵六は、ほとんど純真無垢な子供である。デイヴィッド・バチェラーの名著『クロフォビア(色彩嫌悪)』を繙くと、クロモフィリア(色彩愛好)は常に幼児的なもの、表層的なものとして見下され、ときに女性の化粧のように上っ面だけのものと揶揄された(化粧を意味する「コスメ」が宇宙を意味する「コスモ」と語源的に一緒と知っていれば、こんな批判出るはずないのに)。

色が表面(皮膚)的なものとして化粧に喩えられたことは、ギリシア語のχρώμα(クロマ・色)が元々「身体表面、皮膚」を意味したことを考えると納得もいくだろう。また表面・皮膚に関わるものとして、色と腐爛は医学的に重なりもする。バーバラ・スタフォードによれば、天然痘は現代の医学史家たちに「火の疫病」と呼ばれ、「患者の身体を融かし、焼いて、邪悪な原子が浮き出る浅掘り彫刻か、ぼこぼこと大穴が掘られたチェッカー盤に変えてしまう」とされた。そしてトゥールのグレゴリウスには「雑色ノ疫病」と呼ばれ、マリウス司教には「雑色病」と形容された。ようは「蔵六の奇病」を俟たずとも、腐爛する肉体を色と結びつけて表現する伝統が医学史にはあった。(『ボディ・クリティシズム』国書刊行会、385-86ページ)

閑話休題。僕たちは美術の授業で、はじめに線を引いて、その後に色を塗るように教わる。しかし逆だっていいのだ。アリストテレス以来、線→文字→言語という理性的支配が進む中、色は不確定で曖昧なもの、幼児的なものとして抑圧されてきた歴史がある。しかし60年代のカラフルサイケ革命が、言語(線)の支配する抑圧的世界に対し、幼児的・超言語的色彩をぶちまけたのだった。蔵六の七色へのこだわりは、ほとんどヒッピー革命と同じく、色を通じた形なき世界への参入欲であったのだ。であるからして、蔵六の色彩愛好は既に来るべき腐爛を予告していた。しかし、蔵六が腐爛する必然性、その意味とは何だったのか? 谷川渥の以下の洞察にヒントがある。

「腐爛は、肉体の輪郭をおかすことである。それは形が形ならざるものへと変化する、ひとつの端的な現象である。それは形の否定である。デカダンスとは、形ならざるもの、質料的なものへの耽溺として規定されたが、しかしそれはまた聖性への通路、聖性へのプロセスともなりうるだろう。なぜなら、聖性とは肉体の輪郭を超越することだからだ。腐爛という肉体の輪郭の否定が、聖性を呼びこむのである。人間という殻を超出し、聖性を顕現するために腐爛が必要だったといってもいい。」 谷川渥「聖性と腐爛——ユイスマンス小論」、『肉体の迷宮』(ちくま学芸文庫、2013年)、269ページ。

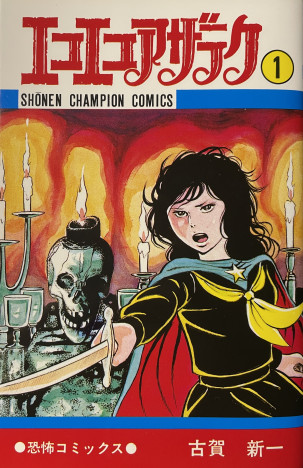

色彩と腐爛は「形ならざるもの」へと蔵六を向かわせ、やがて肉体という殻からのエクスタシー(脱我)を可能にするのだ。すると「蔵六の奇病」が、非常階段というノイズバンドによってアルバム・ジャケットに選ばれたことも意味深長である。ノイズとは言うまでもなく、音楽というフォルム(形)に対してアンフォルメル(不定形)である。蔵六とは色/腐爛/ノイズにまみれた「虹色のデカダンス」を幻視した聖人ではあるまいか。「蔵六の奇病」は『腐爛の華』のリドヴィナのように、ある種の聖人伝として読まれなければならない。