「マンガとゴシック」第7回:日野日出志「蔵六の奇病」と虹色のデカダンス ユイスマンス『腐爛の華』から考える「腐れの美学」

フランスの蔵六——ユイスマンス『腐爛の華』との類似

つげ義春から多大な影響を受けた日野日出志の作品はいわば私小説ならぬ「私マンガ」であり、あらゆる怪奇表現には自らの実存が強く賭けられていて、強烈な作家性が認められる(清水正は「実存ホラー漫画家」と呼んだ)。それゆえ「蔵六の奇病」はそのグロテスクな表現の裏側に日野の人生の全てが叩きこまれているといって過言ではなく、蔵六とはほとんど日野その人である。七色の絵を描くこと以外に関心を見出さない美の探求者であるが、村の衆からは役立たず呼ばわりされ差別される蔵六の姿は、世間から見た芸術家(マンガ家)像そのものである。最後に、蔵六がその姿を変えたと思しき七色の甲羅をもつ亀(長寿のシンボル)が現れるのは、我が身の腐爛(芸術家の身を削る作業)の代償に、永遠不滅の美(不滅の作品)を獲得したことのメタファーかもしれない。

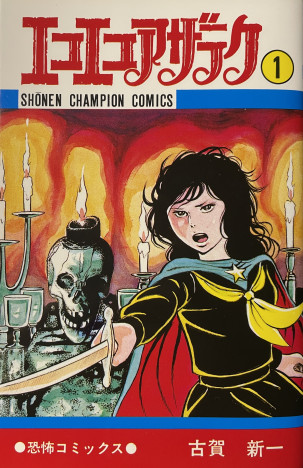

とはいえ、本作で際立っているのはやはりエクストリームなまでの肉体の腐爛——清水正『日野日出志を読む』(D文学研究会)の副題から借りれば「腐れの美学」である。のちに「腐乱少女」というそのままのタイトルの作品を発表するほどに、日野は腐爛というモチーフに対して強烈な執着を抱いている。その嗜好はマンガだけに留まらない。自ら監督・脚本を務めたカルト映画『ザ・ギニーピッグ マンホールの中の人魚』(1988年)【図2】はVHSパッケージに「腐乱作品」と銘打たれ、グロテスクに腐爛していく人魚を絵に残す画家が主人公であった(宮崎勤の自宅から押収された作品としても悪名高い)。

腐爛していく肉体に異様なまでのオブセッションをみせるという意味で、「蔵六の奇病」にかなり類似した作品が、フランスの世紀末デカダン作家J・K・ユイスマンスの手になる『腐爛の華』である。1380年にオランダのスヒーダムに生まれたリドヴィナは15歳までを健康的な少女として過ごすが、その歳の終わりにペストや丹毒にはじまり、突如あらゆる病苦が彼女に集まりだす。頭から脇腹まで体中いたるところが腐爛し続け、蛆虫が湧き、ベッドに寝たきりになる。38年間もの長きにわたって一時間の休息も与えられないまま彼女は果てるが、その間通常人の一日分の食事しか摂取しなかったというから、死後には聖人となった。リドヴィナは「苦しむ」という意味のフラマン語「リーデン」に由来し、ドイツ語では「大いなる忍耐」を意味するという。不条理な苦しみを味わうという意味で旧約聖書のヨブの伝統に連なるが、この腐敗のオーバードーズはもはや「フランスの蔵六」と言ってよい。