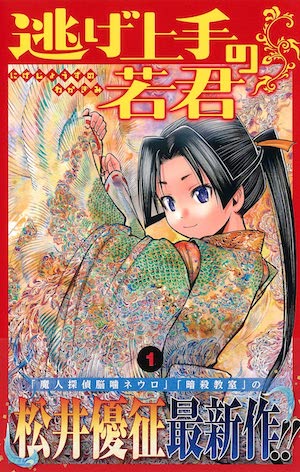

松井優征『逃げ上手の若君』はなぜ“北条時行”を主人公に? 時行の考える「逃げる」の本質

『逃げ上手の若君』(以下、『逃げ上手』)の第4巻が発売された。「週刊少年ジャンプ」で松井優征が連載している本作は、鎌倉時代末を舞台にした歴史漫画だ。1333年。足利高氏(のちの尊氏)の謀反によって鎌倉幕府は滅び、北条家の親族郎党は皆殺しにされる。ただ一人生き残った8歳の少年・北条時行は信濃の国の神官・諏訪頼重に助けられ、諏訪領に身を潜めることに……。

前提となる知識や専門用語が多いため、歴史漫画はどうしても敷居が高くなる。『逃げ上手』も馴染みのない時代が舞台なので、初めはとっつきにくく感じるのだが、松井優征は少年漫画の魅力を活かすことで難しい話をわかりやすく展開している。

まず焦点が当たるのは、諏訪領に潜伏した北条時行が武士として成長していく姿。時行は戦いが苦手だったが、身軽で「逃げるのが得意」という才能を活かすことで、自分なりの刀や弓矢を用いた戦法をひとつひとつ習得していく。

同時に時行は、同世代の若者と逃若党を結成。刀の使い手・狐次郎。怪力無双の亜也子。諏訪頼重の娘で神秘的な力を持つ雫。変装が得意な盗人・風間玄蕃。二刀使いで戦術に長けた軍師・吹雪。特殊な才能を持った仲間たちと力をあわせることで武士たちを打ち負かしていく逃若党の姿は「努力・友情・勝利」というジャンプ漫画の必勝パターンに忠実なものとなっている。歴史的背景がわからなくても楽しめるのは、キャラクターの魅力によるところが大きい。

漫画の主人公としても時行はとてもユニークな存在で、少年漫画の主人公像からはみ出す複雑なキャラクターとなっている。それが強く現れているのが戦いの場面だ。殺し合いの最中、時行は戦いを楽しむようになるのだが、第3巻の21話には、目をキラキラとさせて「ハァハァ」と吐息を漏らし興奮する時行の表情が描かれているが、現代が舞台なら快楽殺人鬼と思われてもおかしくない描写である。時行たちが武士の首を切り落とす場面や血が吹き出す場面も容赦なく描かれており「これは殺し合いなのだ」ということをはっきりと打ち出している。

『魔神探偵脳噛ネウロ』(以下、ネウロ)や『暗殺教室』といった過去作でもそうだったが、少年少女の成長物語という健全なテーマと猟奇的な暴力描写があっけらかんと同居しているのが、松井優征の独自性だろう。漫画だからこそ可能な記号的描写や比喩表現を松井は頻繁に用いるが、この4巻では、ある武士の迫力を表現するために、禍々しい怪物の姿と重ねて描かれる。

節々に登場する比喩としての禍々しい怪物の造形は、本作の隠れた見どころとなっており、尊氏のカリスマ性を表現する際に頻繁に登場する。このようなグロテスクな描写が話の節々にスパイスとして挟み込まれているからこそ、史実の絵解きだけでは終わらない、血の通った歴史劇が成立しているのだ。

※次頁より、ネタバレあり。