『SKET DANCE』がいまなお愛される理由は? アニメ放映10周年に寄せて"無個性な主人公”の魅力を考察

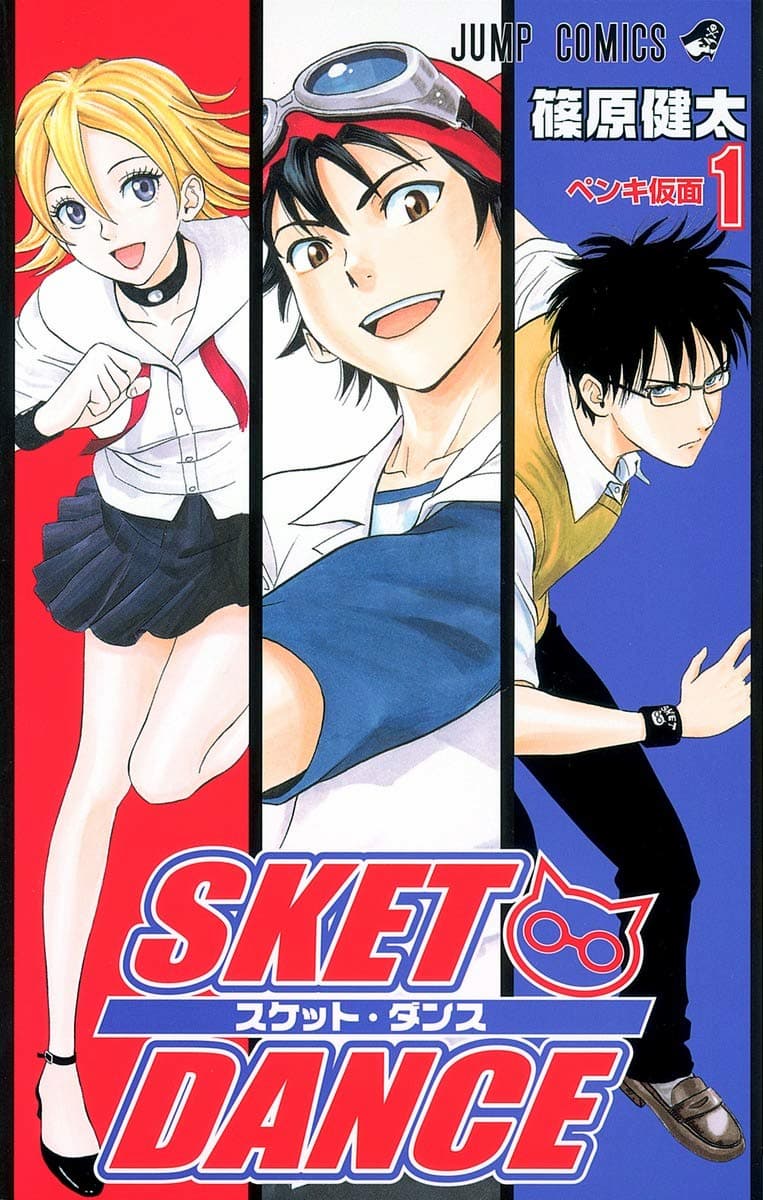

『週刊少年ジャンプ』で2007年から2013年にかけて連載され、アニメ化もされた学園コメディマンガ『SKET DANCE』。TVアニメの放送から10周年となる今年、Blu-ray Boxの販売や配信が決定するなど、今もなお様々なカタチで愛され続ける名作である。また『週刊少年ジャンプ』では今年、作者の篠原健太による最新作『WITCH WATCH』の連載も始まっている。本稿では改めて『SKET DANCE』が今もなお愛され続ける理由について、多角的に考察してみたいと思う。

まず『SKET DANCE』がどういった作品なのか、改めて紹介したい。主人公のボッスンこと藤崎佑助は、開盟学園高等学校に通う高校2年生。同級生のヒメコこと鬼塚一愛、スイッチこと笛吹和義と3人で学園生活支援部、通称「スケット団」を結成し、学園の生徒をサポートする日々を過ごしている。スケット団の元にやってくる生徒からの様々な依頼を解決するため、3人の奮闘する姿が描かれる。

やはり『SKET DANCE』の軸となるのはテンポの良いギャグだろう。メインキャラクターの3人や、サブキャラクターとしてストーリーに華を添える個性的な生徒たちによる小気味良いボケと、関西出身でツッコミキャラであるヒメコを軸としたツッコミの応酬に笑ってしまった読者も多いことだろう。そのギャグの幅も広く、漫才のようなメリハリの効いた掛け合いや、ショートコントのような状況に笑ってしまうようなネタ、さらに時事ネタや芸能ネタ、下ネタ、他マンガやゲームのパロディネタから“第四の壁”を打ち破るメタ的なギャグまで、様々な切り口のギャグが散りばめられている。どのギャグ回が面白かったか、というと枚挙に暇がないほどだ。何度読み返しても笑ってしまうギャグは、間違いなくこの作品が愛される理由のひとつだろう。

エピソードの幅の広さもポイントだ。軸となるのはギャグであるが、学園生活が舞台であること、そしてスケット団が「人助け」をすることで生まれる幅広いストーリーもこの作品の魅力だろう。ミステリー、人情、アクションに恋愛、SF、熱血、スポーツ……幅広いジャンルを様々なアプローチで縦横無尽に駆け巡る『SKET DANCE』は、飽きることなくサクサクと読めてしまうのだ。特に作者の篠原健太の伏線の張り方とその回収はミステリー小説顔負け。絵の構図そのものが伏線となっている「ガラス男」のエピソード(第8巻収録)や、ボッスンの出自、彼が何故人助けをするのかが明らかになる「Happy Birthday」(第10巻収録)など、『SKET DANCE』連載終了後の篠原の作品『彼方のアストラ』にも繋がるような緻密な伏線と見事な回収もこの作品の魅力であり、愛される理由だ。

また、このリアルサウンドという音楽とも関わりの深いサイトだからこそ触れておきたいのが、『SKET DANCE』と音楽の関係の深さだ。作者の篠原健太が音楽好きということもあり、エピソードのサブタイトルにフリッパーズ・ギターの曲名をもじった題名がつけられたこともあった。なにより『SKET DANCE』と音楽と言えば、とりわけ印象深いエピソードのひとつである「カイメイロックフェスティバル」編だろう。スケット団の3人がロックバンドを結成し学園主催のロックフェスに出場するストーリーだが、彼らが演奏する曲がthe pillowsの「Funny Bunny」。実在するバンドの楽曲をマンガの登場人物が演奏し歌うというだけでも画期的なのだが、音楽ファン的にはそのチョイスにも胸が熱くなる。夢を叶えるための1歩を踏み出す勇気を出せないキャラクターの背中を、演奏で押す3人の姿がたまらなくカッコいいのだ。