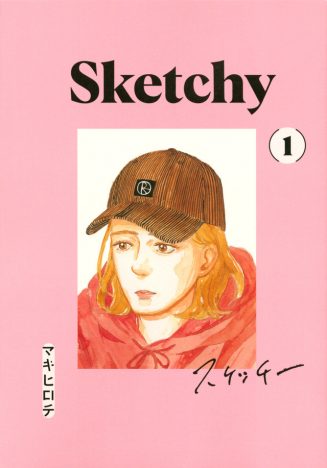

『スケッチー』マキヒロチが語る、ガールズ・スケーターのカッコよさ 「とにかくみんな夢中で、必死にやる」

人は大人になると、いろいろなものを自然と諦めていく。夢、希望、自由……。目の前の現実を生きることに精一杯で、しかしふとしたときに「これでいいのだろうか?」と虚無感に襲われる。『スケッチー』(講談社)の主人公・川住憧子もそんな大人の一人だ。レンタルショップで働く彼女は、忙しくもぼんやりとした毎日を過ごしている。脚本家志望の恋人とも、“リア充”な女友だちとも、どこかすれ違っている。

そんな彼女はある日、一人のガールズ・スケーターに心を奪われる。ちょっとずつ見失ってきた希望、ちょっとずつ見えてきた将来。自分を変えるにはいましかない――。『スケッチー』は、スケートボードに魅せられた女子の挫折と再生の日々を描いた傑作だ。

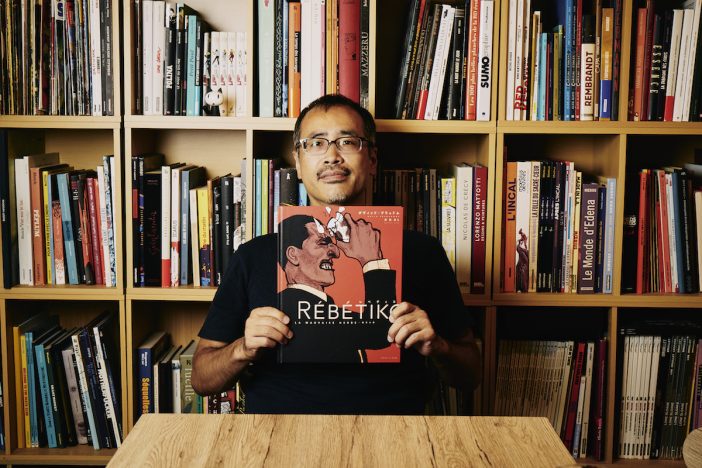

作者・マキヒロチは、本作にどのような思いを込めたのか?(尾崎ムギ子)

現場だからこそ見えてくるもの

――ガールズ・スケーターを題材にした理由を教えてください。

マキヒロチ(以下、マキ):スケートボードを題材に描こうと思ったときに、すでに男の子のスケートボード漫画を描いている方がいたのと、「女の子でも上手いスケーターが現れてきた」と聞いたことが大きいですね。そして、スクールでも女の子が多くなってきているのを知って、自分が感じたことを描くとしたらやっぱり女の子じゃないと難しいと思い、ガールズ・スケーターを題材にしました。

題材が決まってからはスクールに通ったりして、連載開始までに1年半かけて取材しました。「『スケート・キッチン』の影響で描いてるの?」とツイートしている人がいたんですけど、漫画っていきなり描けるわけじゃないので。

――最初にスケートボードに興味を持ったきっかけはなんですか?

マキ:中学生のときにビースティ・ボーイズとかを聴き始めたんですが、スケート・カルチャーはビースティの音楽とリンクしていたので、かっこいいなと思ったんですよね。でも、すごく敷居が高かったんです。ちょっと悪い男の子がやっているイメージで、やれずにいました。そんな時に、「AIRWALK」というスケートブランドのシューズを買って、下駄箱に入れたら初日に盗まれたんですよ(笑)。「お前はやるな」っていうことなのかなって、心が折れちゃって。いまは本当にスクールも増えましたし、そのスクールには40代の人もたくさんいます。

――それは男女問わずですか?

マキ:問わずですね。スクールで知り合って、各々、「滑りに行こうよ」という感じです。おじさんとおばさんが(笑)。単にわたしみたいにずっとやってみたかった人もいるし、スノーボードは冬しか滑れないから、冬以外はスケートをやってみようみたいな人が多いですね。

――スクールに入ってから見えてきたものはありますか?

マキ:めちゃめちゃありますね。先生が40代のレジェンド的なスケーターなんですよ。昔に活躍していたプロの人が、いま実際、身近で教えてくれているっていうのがすごい新鮮だったし、光栄でしたね。やっぱり思っていたより全然できないし、大人なので怪我したくない。思ったほど簡単じゃないなっていうのが一番大きいですね。

そして伝えたいことがいっぱい出てきました。夜中にひとりで転びまくって練習している女の子とか、簡単にはできないなと思ったのと同時に、みんなの努力を見て、そういうのを描きたいなと思いました。一般的には道路で滑っている人とか、「悪」と見られがちじゃないですか。けど、それにはそれぞれこんなストーリーがあるんだよ、ということがわかってきました。警備員が来るまでの間、とにかくみんな夢中で、必死にやるんですよね。

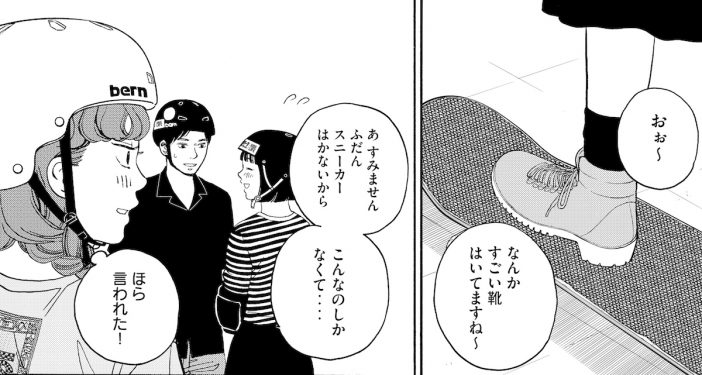

――2巻でスクールにブーツを履いてきている女の子がリアルです。

マキ:ティンバーランドみたいなブーツを履いている子がいて(笑)。その子以外にも「なんでこの人たちは来たんだろう?」っていう人たちが多くて、それだけスケートボードが認知されているんだなと思いました。子どもの付き添いで来てたら自分もやりたくなって始めた、という人も多いですね。

――マキさんはいまもずっとやっていますか?

マキ:いまはたまにしかできてないんですけど、取材していた1年半は、週3、4回滑ってました。でもブランクが空くと、すぐ失っちゃいますね。

トリックのシーンを描く難しさ

――主人公のキャラクターはどのように形成していきましたか?

マキ:わたしの作品は女性の読者が多いので、普遍的な悩みとか、人生の生きづらさを持った主人公のほうが共感してもらえるのかなと考えました。まずは彼女の人生に興味を持ってもらって、そこからスケートにも興味を持ってもらうほうがいいなと思ったので、最初の主要メンバーはスケートをやったことない女の子にしようと思いました。それからどんどんカッコいい子を出そうと思ったんですけど、実際に取材をしていく中で会ったスケーターの子がモデルになったり、ストーリーに繋がったりしていますね。とくにフィルマーの子はそのまんまいるので。

――現場で作り上げていったんですね。

マキ:何気なく話していた会話の中で、「え! そうなんだ!」と思ったことを使わせてもらったりしました。それは『いつかティファニーで朝食を』(新潮社)のときもそうで、キャラクターのモデルになった子を呼び出して、「最近の辛いことを愚痴ってよ」って言うと、愚痴を聞くだけでキャラクターが出来上がって行きます。最初から「固有名詞を多めに喋ってよ」って言うんですよ。そうするとイメージがつきやすくて。

――マキさんの作品には実在の人物の話が欠かせないと。

マキ:本当にそうです。『スケッチー』はフィルマーの子がコーディネートしてくれるので、いろんな子に会いに行ったりしましたね。大阪とか長野とかにも行きました。連載当初は考えられなかった繋がりができて、いま本当に楽しいです。

新しい出会いも楽しいし、レジェンドの人に「漫画読んだよ! いいじゃん、頑張ってよ!」みたいに言われると、やってよかったなと思います。スケートをやっている人は、いい意味で楽観的な人が多いですね。

――1巻の川住憧子と木下桃が出会うシーンがとても素敵でした。ガールズ・スケーターの漫画であると提示すると同時に、主人公がスケートに惹かれる瞬間が描かれた素晴らしいシーンです。

マキ:そのシーンを描いたのは印象的な出会いにしたいと思ったのが大きいです。でも、どのスポーツでも同じですが、ガールズ・スケーターと男の子のスケーターにはどうしても実力の差がある、だから塀を飛び越えるとか、そういうことでしか、印象的なトリックのシーンは見せられないかなっていうのはありました。

――ガールズ・スケーターとして最大限の見せ場ということですね。そして、そのシーンもそうですが、トリックのシーンを描くこと自体が非常に難しそうです。

マキ:それは本当に難しいです。身近な子に実際にやってもらって描く場合もあるんですけど、自分の体を顧みないようなトリックとかは、動画を参考にして描いています。気軽に「高い壁から飛び降りてよ」とか言えないですよね(笑)。だから結構ツギハギの部分もあります。この背景で人物はこれ、みたいな。

――その逆で、できない人を描くのも大変そうですね。

マキ:それはできない子にやってもらってます(笑)。描き始めた頃は、できない子を描いたらスケーターの人は読んでて面白くないだろうなって思ったんですよね。そうしたら「初心を思い出した!」と言ってくれたんで、よかったなと。これまでにあったスケートボード漫画とは違う、わたしにしか描けないものを描きたいなと思ったので、もしかしたら物足りないし、飽きてしまう部分もあるかもしれないですけど、成長していくという部分は大事にしたいと思っています。

ですが、そもそも動きのある漫画を描いてこなかったので、日々勉強という感じですね。少しずつ上手くなってきているかなと思えていますが、アシスタントさんとの連携が難しくて、わたしは人物を描いているのですが、デッキとかはアシスタントさんにやってもらっているんですけど、人物と噛み合っていないとか、スピード感の描き方がそれぞれ癖がありすぎるとか、そういうのを合わせるのが大変ですね。スケートってスポーツとSFとかのアクションともまた全然違うと思うので、伝えるのも難しいです。

――『いつかティファニーで朝食を』の時にはなかった悩みですね(笑)。

マキ:いや、あの時はあの時でトーストって白いのに、上手い人はトーンとか貼っちゃうんですよ。「もっと引き算してよ」って言っても、最初から描くのが上手い人って、レベルを落とすのが難しいみたいで。何枚もトーストを千切って焼いて、「ほら、白いでしょ!」とかずっと言ってて(笑)。そういうのが本当に大変でした。でもなにが美味しそうかって、読者が決めることだから難しいですよね。エゴサしてると、わたしの漫画で「美味しそう」っていう人もいれば「不味そう」っていう人もいるし。そこは『スケッチー』も変わらないですね。「カッコいいトリック」ってどういうもの?という。

――連載を開始してからの周りの反応はいかがでしょうか?

マキ:思ったほどスケート業界では話題になってないなと思ってます(笑)。オリンピックに期待していた自分もいるので、来年どうかなという感じはありますね。