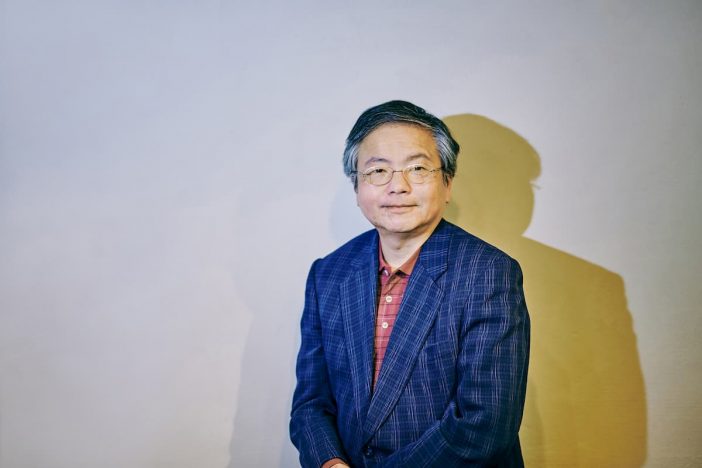

『邦人奪還』著者・伊藤祐靖が語る、自衛隊特殊部隊員のリアル 「理念がはっきりしていれば、現場の人間は悩まない」

特殊部隊である海上自衛隊特別警備隊の創設者・伊藤祐靖氏が著した小説『邦人奪還 自衛隊特殊部隊が動くとき』が好評だ。これまで『国のために死ねるか 自衛隊「特殊部隊」創設者の思想と行動』や『自衛隊失格 私が「特殊部隊」を去った理由』などの著作で、自衛隊という組織の内情を綴ってきた伊藤氏だが、本作ではフィクションという形式で「もしも特殊部隊が人質奪還作戦を行ったら」をリアルにシミュレーションしている。物語に託した想いや特殊部隊の実態、平時における軍人の心得やトップが抱くべき理念についてまで、伊藤氏自身に語ってもらった。(編集部)

現場の人間の考え方を知ってほしい

伊藤:今、おっしゃっていただいたように、自伝のようなものは、もう2つ書いているので、さすがにもうネタがないというのが、まずひとつありまして(笑)。あと、私がみなさんに伝えたいこと、知ってもらいたいことを架空の話の中で描くことによって、これまで以上に、みなさんに感情移入して読んでいただけるのではないかと思ったんです。「特殊部隊」というのは、普通の方には馴染みのない世界かもしれないけれど、小説という形だったら、みなさん入り込んで読んでもらえるのではないかと。

――「フィクション」という形をとることによって、いわゆる「守秘義務」の問題が回避できるところもあったのでは?

伊藤:そうですね(笑)。ただ、先ほどの「私がいちばん伝えたいこと」というのは、「守秘義務」とは関係ないところにもあって。それは、実際に現場に入っていく人間が、どんな人生観をもって、どんなことを考えながら、どんな覚悟をもって現場に入っていくか、その考え方のようなものを、みなさんにいちばん知っていただきたいと思いました。現場の彼らを活かすためにトップはどうあるべきなのか。そういうことも考える、ひとつのきっかけになったらいいなと思っています。

――本書の具体的な物語については、どのように考えていったのでしょう?

伊藤:私も参加している「予備役ブルーリボンの会」という会があります。その会で北朝鮮に拉致された日本人を実力によって取り戻すとしたら、どういう作戦が考えられるのか、モデルケースを考えたことがあるんです。で、それを議員会館で、国会議員の方々にお話しさせていただいたこともあり、今回の物語はそれがベースになっています。だから、議員会館で話したときと、目的は一緒ですね。もし、そういうことをやるとなったら、実際の現場はこういう形になるだろうと。それを理解していただくための、わかりやすいモデルケースになっているんです。

――具体的なオペレーションはもちろん、そういった作戦を実行する場合、トップのどういう判断があって、どういう意識のもとに現場が動いていくのか。それが、伊藤さんならではの経験や知識のもと、実に詳細に描かれているわけですが、伊藤さん自身は、どのような点に留意しながら書いていったのでしょう?

伊藤:いちばん苦労したというか、不安だったのは、首相官邸内の話です。まるで見てきたかのように書いてますが、私、官邸には行ったことないですから(笑)。ただ、人間同士がやっていることだから、そういうトップがいる場所というのは、会社だろうと学校だろうと自衛隊だろうと、そんなに変わらないだろうと、想像しながら書きました。その後、防衛大臣経験もおありの政治家・石破茂さんに読んでいただき、対談する機会がありまして。そのときに聞いたんです。「違和感はありませんでしたか?」と。そしたら「ありませんでした」とおっしゃってくださったので、すごく嬉しかったですね。

――まあ、当たっているのもどうかという生々しい描写でしたが(笑)。

伊藤:そうですか(笑)。そんなに外れてはいなかったようなので、そこはひとつ安心しました。もうひとつ苦労したのは、この物語に出てくる登場人物たちには全員モデルがいるのですが……。

――そもそも、本作の主人公である「藤井義貴3佐」のモデルが、どう考えても伊藤さんだという。

伊藤:はい(笑)。で、陸上自衛隊のほうの「特殊部隊」……「陸上自衛隊特殊作戦群」のトップである「天道剣一1佐」にも、ちょっとしたモデルがいまして。その方がまた、ほとんどここに書いてある通りなんですよ(笑)。それ以外にも、実在する人たちのエピソードが、いろんなところに散りばめてあって。だけど、それを読んだ編集者が、「リアリズムを大事にした一冊なのに、これはあり得ないですよね」という箇所がありました。でも、全部本当にあった話なんですよ(笑)。それぐらい、現場の人間の常識と一般の人の常識は違うので、それを一般の人にも理解しやすいように書くというのは、なかなか苦労したところだし、留意したところですね。

――なるほど。

伊藤:ただ、そうやって書いていくうちに、私自身、「あ、なるほどな」と思ったところが多々あって。私の記憶にあるものをそのままの形で書くと、いきなり理由もなくバーンと行動に出る感じになってしまうんです。その当時は、その行動に至るまでプロセスを、ほとんど考えずに、むしろすぐに動けるよう日々訓練していたので。だから、それを改めて自分で振り返りながら、「あのとき我々は、こういう感情からああいう行動に出たんだな」と思ったり。そういう箇所がたくさんありました。

特殊部隊は「器用貧乏」

伊藤:「海上自衛隊特別警備隊」が設立されたきっかけは明確で、1999年の能登半島沖不審船事件(※北朝鮮の不審船が日本の領海を侵犯し、海上自衛隊および海上保安庁の艦船と接触した事件)です。あのような事件が発生した場合、速やかに解決できないとダメなわけですが、当時の海上自衛隊にはその能力がなかった。その反省をもとに2001年に設立されたのが、いわゆる「海上自衛隊特別警備隊」です。

――そのためには、通常の訓練とは違う、特別な訓練を積んだ部隊が必要であると。

伊藤:そうです。いわゆる海軍、海上自衛隊がそれまで何をしてきたかというと、船同士の沈ませ合いをやってきたわけです。そのため、相手の船に乗り込んで、直接人間同士が対峙するという発想がなかった。それが能登半島沖不審船事件のひとつの教訓だったわけです。もうひとつは、相手の船を沈めることは得意だったけど、相手の船をちょっとだけ攻撃して、沈めはしないけど動けないようにする能力もなかった。あのときだって、沈めることは能力的に可能でも、沈めないで無力化することははできなかったわけです。

――いきなり撃沈させては、やはりまずいわけで……。

伊藤:そう。相手の船に乗り移って、船も乗組員も傷つけず、それを無力化させなくてはならない。だから、特別警備隊は同じような事件が起こった際に、それを速やかに解決できる能力を最優先で身に着けた部隊だと言えます。とはいえ、特殊部隊というと、みなさんすごく優秀で強いイメージを持たれていると思うんですけど、特殊部隊の特性は何かというと、まず「器用貧乏」であるということなんですよね。

――「器用貧乏」?

伊藤:いろんなことができるので。わかりやすく言うと、陸上競技で十種競技ってあるじゃないですか。100メートル走や走り幅跳び、高跳びや砲丸投げなど十種目をひとりの選手がやる。特殊部隊というのは、それと同じようなものなんです。特殊部隊の隊員は、パラシュート降下して、海に降着して、水中スクーターで移動して、上陸をして破壊工作をして、長距離通信をして戻ってくるといったように、ひとりで全部やるので。普通は、そのうちの一個か二個しかできないわけです。ウサイン・ボルトだって、1500メートル走はやりませんよね。

――そうですよね。砲丸も投げないです(笑)。

伊藤:だから、あらゆることのトップではありません。メダルは獲れないけど、全種目には出られるという種類の人たちなんです。そのため、特殊部隊の先生は誰かというと、シビリアンなんですよ。

――軍人ではなく一般の人たちということですか?

伊藤:特殊部隊の先生は、特殊部隊ではないんです。私も最初そう考えたのですが、違うんです。十種競技の選手は、走り幅跳びの練習をするときに、十種競技の先生には教わりにいきません。走り幅飛びの専門家に教えてもらいますよね。特殊部隊の場合は、軍人ではなくシビリアンになるわけです。

――それぞれの分野の専門家というか。

伊藤:パラシュートだってスキューバだって、全部先生はシビリアンです。で、なるべく偏らないように、少しずつ全体のレベルを上げていく。そこが、みなさんが持たれるイメージと、だいぶ違うところではないかと思います。