映画『音楽』に込められた“初期衝動” 岩井澤健治監督の狂気が描き出した音楽の原点

音楽を紹介するときにしばしば使われる“初期衝動”という言葉。筆者なりに意訳すると“バンドを始めたばかりの時期、曲を書き始めた頃、歌い始めた頃などの稚拙ながらも瑞々しい表現欲求”ということになるだろうか(インターネットの辞書で調べてもあまり出てこないので、もしかしたら正式な日本語ではないのかもしれない)。

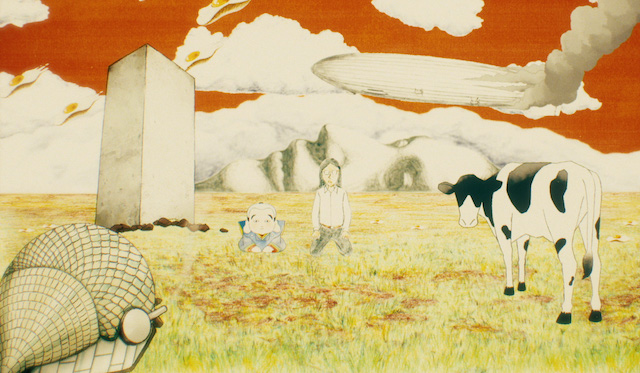

わかったようでわからない“初期衝動”を生々しく表現したのが、アニメーション映画『音楽』。『シティライツ』『エアーズロック』などで知られる漫画家・大橋裕之の原作『音楽と漫画』『音楽 完全版』を原作に、岩井澤健治監督が約7年半の個人制作によって完成させた作品だ。実写で撮影した素材をもとに制作するロトスコープという手法を使って制作された作画はなんと4万枚超。本編71分間がすべて手描きという、思わず“狂気の沙汰”と言いたくなってしまう驚異的な作品だ。

『音楽』という題名通り、この映画のテーマは音楽であり、その核にあるのは前述した通り、“初期衝動”だ。

ストーリーはヤンキー3人組、研二(坂本慎太郎)、太田(前野朋哉)、朝倉(芹澤興人)が結成したバンド「古武術」を軸に進む。編成はベース、ベース、ドラム。ボーカル、ギターのないインストバンドだ。3人とも楽器の経験はもちろん、おそらく音楽はほとんど聴いたことがない。リーダー的な存在の研二はケンカがめっぽう強いが、普段は部室でつまらなさそうにスーファミで格闘ゲーム『ジャンプ少年!!ヒトシ』をやったり、家でぼーっと子供向けアニメ『わんぱくアッパくん』を観ているだけ。つまり、何をやっても何も感じない、退屈がデフォルトの状態なのだ。

バンドをはじめたのも音楽に目覚めたわけではなく、ひょんなことからベースを手に入れたのがきっかけだったのだが、なぜか研二は、バンドには初期衝動が必要不可欠であることを最初からわかっていた。そのことを示しているのが、「俺、楽器なんてできないぞ」という太田と朝倉に対する、「ふっふっふっ……だからこそいいんだよ」という研二の言葉。この映画ではほとんど唯一、研二が嬉しそうに笑うシーンだ。さらに3人は音楽室から楽器を研二の部屋に運ぶのだが、その途中の横断歩道を横切る場面も印象的だ。これはもちろん、ザ・ビートルズの『アビーロード』のジャケットのパロディだが、ザ・ビートルズと方向が違うところがポイント(『アビーロード』は左から右に横断、古武術の3人は右から左に進む)。強引に解釈するとこれは、“音楽が始まった場所に戻る”というメタファーではないだろうか。

古武術の3人は当然、「好きな曲のコピーからはじめる」とか「まずはライブを決めて、それを目標にがんばる」みたいなことを完全に無視し、ただただ音を鳴らす。「せーの!」で鳴らした最初の1音で「今のさあ、すげえ気持ち良かった」「俺も」と語り合った3人は、その後もひたすら好きなように音を鳴らし続ける。朝倉はフロアタムとスネアを叩き、研二、太田がチューニングがまったく合っていないベースをピックで鳴らすだけなのだが、これがとんでもなくカッコいい。実在する音楽に例えると、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、アインシュテュルツェンデ・ノイバウテン、カンといったアバンギャルド、ポストパンク、ノイズの流れを汲んだ——と説明はいくらでも出来るのだが、劇中の3人はもちろん、そんなことは何も知らない。ただ生理的な気持ち良さを求め、同じことだけを繰り返す。これこそまさに初期衝動である(現実にやれば5分で飽きると思うが)。

映画『音楽』のもう一つの音楽的な軸を担っているのが、眼鏡で長髪の森田(平岩紙)が率いるフォークトリオ「古美術」だ。朝倉は「そのバンド名を辞めさせてくるよ」と80年代のハードコアパンク並みの暴力性をのぞかせるが、研二は「まずはどんな音楽をやってるか聴こう」と提案。70年代叙情派フォークを想起させる「君の横顔」を聴いた研二は、大いに感動し、「素晴らしい」と握手を求める。続いて古武術が演奏し(まるで70年代の横尾忠則のようなサイケデリックな映像がカッコいい)、今度は森田が「ロックの原始的な衝動のようなカッコ良さを感じました!」と意気投合する。

ヤンキー3人組と違い、森田は大の音楽マニア。部屋の棚にはさまざまなジャンルのレコードがぎっしり並び(映像を止めてタイトルをチェックすると楽しいです)、太田にキング・クリムゾンの『21st Century Schizoid Man』を勧める。退屈が紛れればそれでいい研二、音楽をディープに掘り下げる太田の対比からも、“初期衝動とは何か?”というテーマを際立たせていると思う。