植田真梨恵がライブで示した次作への意思表示 『LIVE of LAZWARD PIANO』を振り返る

植田真梨恵は、昨年11月にメジャーデビュー5周年のグランドフィーナーレにふさわしいライブをバンドセットで開催。同ライブで演者としてのさらなる突破力を見せ、次のタームにセットしたのは恒例となっている『LIVE of LAZWARD PIANO』。ピアノの西村広文と植田真梨恵のコアとコアがぶつかり合うシリーズである。ジャンルに拘泥しないが故に、シンガーソングライターを目指していたわけではない植田が必然的に作詞作曲を行うようになった、いわば生きていくために生み出した1曲1曲が肉迫してくるライブスタイルでもある。

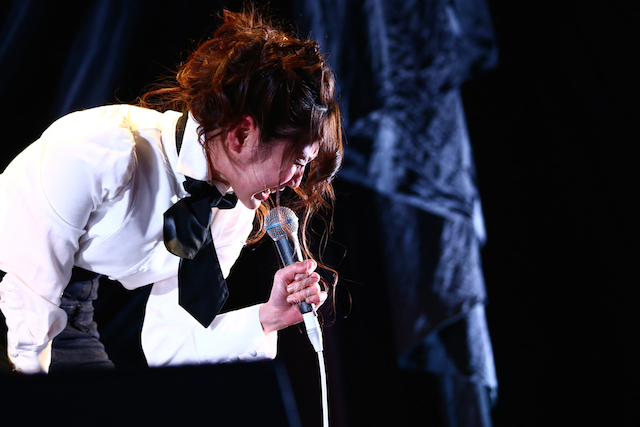

今回は大阪とこの東京公演の2カ所のみで、セットリストも1曲目のクラシックのピアノ曲を含めて半数が異なる内容だったようだ。西村が弾くショパンの「別れの曲」に植田オリジナルの歌詞を乗せるという、新鮮なアプローチからスタート。感傷的な別れではなく、世界のどこかにいるあなたとの距離を想像させた。最初にそんな印象があったせいか、恋の終わりに止めを刺すようなハードな曲「スメル」も修羅場というより決別のイメージだ。身体を折り曲げ、前かがみになりながら声を絞り出す姿は歌詞の主人公の憑依というより、声を思うままに発するための仕草なのだと思う。演技のための仕草でも、過剰を狙った演出でもない。

アコギを構えて激しいカッティングをした後、暗転したステージにチューニングの音だけが聴こえる。植田はその間も何も取り繕わない。「JOURNEY」はタイトル通り旅をしながら歌い続けてきたカントリー/フォークシンガーのような堂々とした佇まいで、淡々と曲を歌いきっていく。長いアウトロも一切なし。西村も伴奏と言うより、ピアノだけでミニマムからマキシマムまでアレンジで植田と拮抗する。