ホイットニー・ヒューストン、90年代ポップスターの“役割”と“現実” ドキュメンタリー映画から探る

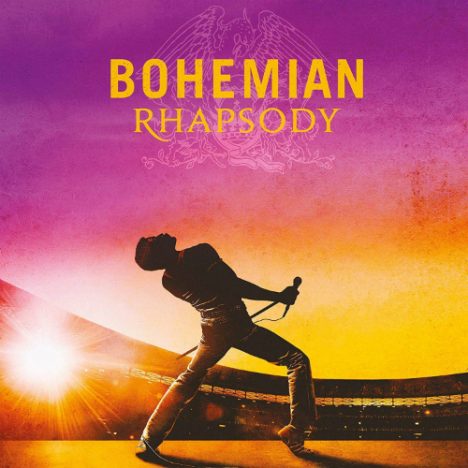

クイーンのボーカリスト、フレディ・マーキュリーの半生を描いた『ボヘミアン・ラプソディ』、そしてレディ・ガガが主演した『アリー/スター誕生』が立て続けに公開されるなど、ここ日本でも大きな盛り上がりを見せている“音楽映画”の世界。しかし、その流れを受ける形で日本公開された、ホイットニー・ヒューストンのドキュメンタリー映画『ホイットニー~オールウェイズ・ラヴ・ユー~』は、そのいずれとも異なる余韻が残る、ある意味衝撃の一本だった。その内実は、同時代の人々が知る彼女の“現実”と、本作によって明らかにされる“現実”のギャップであり、そのコントラストの激しさだ。そして、この映画はその最後にある“問いかけ”を、観る者の心に投げ掛けてくるのだった。

ビヨンセ、レディ・ガガ、テイラー・スウィフト、アリアナ・グランデなど、世界的な人気を誇るアーティストは、今やある種の“オピニオン・リーダー”として、音楽の世界のみならず、社会全体に対して大きな影響力を持っている。特にアメリカにおいては。しかし、かつてはそうではなかった。“ポップスター”は、その時代を“象徴”する存在ではあったけれど、それは必ずしも彼/彼女らが持っている“オピニオン”が、世の中に求められていたわけではなかった。“ポップスター”の役割、とりわけ女性の“ポップスター”に求められるそれは、果たしていつ頃から変化していったのだろうか。『ホイットニー~オールウェイズ・ラヴ・ユー~』の監督を務めたケヴィン・マクドナルドは、次のようにコメントしている。「80年代から90年代にかけての音楽シーンは、すべてが表面的なイメージだけの世界だった。アーティストが、本当の自分を表現する必要はなかった」。

もちろん、そこに異論はあるだろう。例外だっているはずだ。けれども、彼が生み出したこの痛切なドキュメンタリー映画は、“現実”という名の強度と説得力によって、観る者の心を激しく揺さぶり続けるのだった。80年代の半ばから90年代にかけて、まさしく世界を席巻した“ポップスター”だったホイットニー・ヒューストン。本作の出発点は、「彼女の功績を顕彰、再評価」することではなく、「世界中の人々から愛された彼女は、なぜあんなにも悲しい終わり方を迎えなくてはならなかったのか?」という素朴な疑問だったという。

1963年、有名ゴスペルグループのメンバーでありソロシンガーとしても活躍していたシシー・ヒューストンを母に、ディオンヌ・ワーウィックを従姉妹に持つ、音楽一家のサラブレッドとして、ニュージャージー州ニューアークで生を受けたホイットニーは、幼少の頃から教会でゴスペルに親しみ、母の手ほどきのもと、その才能をめきめきと開花させていった。10代の頃からモデルの仕事をやっていた端正なルックスとその圧倒的な歌声は、ほどなくしてアリスタ・レコードの社長であり敏腕音楽プロデューサーとしても知られていたクライヴ・デイヴィスの目に留まり、彼の秘蔵っ子として1985年、アルバム『そよ風の贈りもの』でデビュー。その人気は瞬く間に火がつき、同年にリリースした2枚目のシングル「すべてをあなたに」から7作連続で全米1位を獲得、それまでビートルズが持っていた記録を塗り替えるなど、当時の新人女性ソロシンガーとしては異例の人気を獲得した。

その後も、コンスタントにヒット曲を生み出し続けた彼女は、1992年に映画『ボディガード』に主演。この映画が、ここ日本も含め世界中で大ヒットすると同時に、その劇中歌となった「オールウェイズ・ラヴ・ユー」は、14週連続で全米1位を記録するなど、爆発的なヒットを記録するのだった。そして、その同年には、同じく当時の人気“ポップスター”であり“セックスシンボル”でもあったミュージシャン、ボビー・ブラウンと結婚。それまさしく、シンデレラストーリーと呼ぶに相応しい、実に華やかな物語だった。

ホイットニー財団の全面協力のもと(ただし、編集権は監督が保持)、豊富なアーカイブ映像の使用はもちろん、初公開となるプライベートのホームビデオ映像、さらには実母シシーをはじめ、ホイットニーの兄たちや親族、公私にわたる知人や関係者、さらには元夫であるボビー・ブラウンなど、生前のホイットニーを知る人々が本作のために語り下ろしたインタビューをふんだんに用いながら、次第に浮き彫りとなっていくホイットニーの実像。それは、まさしく“神の子”とでも言うべき豊かな才能を持ちつつも、“ニッピー”の名で周囲の人々から愛されてきた、“グッド・ガール”の姿だった。けれども、そこで改めて気づかされるのは、ホイットニー自身が自らについて語る言葉は、ほとんど残されていないことだった。トークショーに出演した際の映像などはあるものの、それらはあくまでも表面的なものに過ぎず、どれも彼女の核心を突いたものとは言い難い。辛辣な質問に対して、彼女が言葉を詰まらせる場面も多々見受けられた。なぜ彼女は、自らの口で自身の意見を表明することをしなかったのか。そこには、彼女が生きてきた時代の状況も、深く関係しているのだろう。そう、先の監督のコメントに倣うならば、そうする必要がなかったのだ。

そこで監督は、本作において、ある大胆な試みを行っている。本人の映像と関係者の証言の合間に、ときには直接本人とは関係のない当時のニュース映像やCMなどを巧みに盛り込みながら、彼女が生きた“時代”そのものを描き出そうとするのだ。ホイットニーが生まれ育ったニューアークの街並みを映しながら、その直後にこの街が1967年に起こった黒人の白人に対する暴動の舞台となったことを明らかにし、当時のニュース映像を挿入する。あるいは、ホイットニーのデビューした時期に、世の中を覆っていた米ソ冷戦に関するニュース映像やレーガン大統領の映像。さらには、1989年のソウルトレイン・ミュージック・アワードで、彼女が黒人たちから浴びせられたブーイングの映像。そして1991年、スーパーボウルの開会式で、彼女がアメリカ国家を高らかに歌い上げるという感動的なシーンの直後に挿入された湾岸戦争の映像(ちょうどその頃、アメリカは湾岸戦争の真っ只中だった)と、その数カ月後に起こったロス暴動のニュース映像など。そう、当時、白人たちにも広く受け入れられていた彼女に求められていたのは、何かの立場を代表する“オピニオン”ではなく、人種や性別を超えて人々の心を揺り動かし繋ぎとめる、より圧倒的で普遍的な“歌”だったのだ。