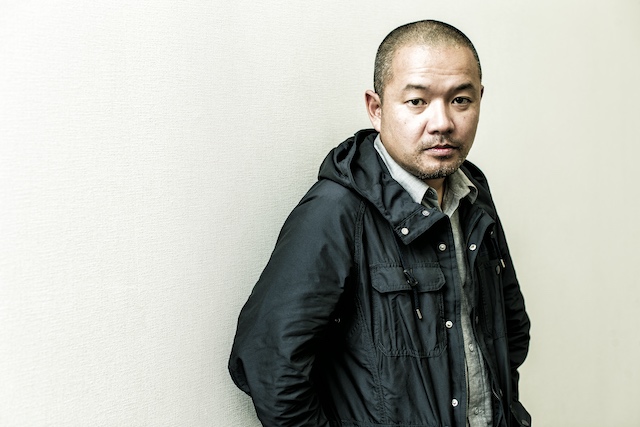

『エルピス』大根仁監督ロングインタビュー 画期的な撮影から長澤まさみとの再タッグまで

長澤まさみ主演ドラマ『エルピス-希望、あるいは災い-』(カンテレ・フジテレビ系)が12月26日に最終回を迎える。プロデューサー佐野亜裕美の実体験をベースにした要素も盛り込まれた渡辺あやによる脚本や、挑戦的な作品のテーマが視聴者に熱を与え続けてきた本作には、もう1人重要なキーパーソンがいる。チーフ演出を務める大根仁だ。SNSでは現場の様子や放送内容について随時言及してきた大根監督だが、これまで本作について深く語ることはほとんどなかった。そして今回、最終回放送前のタイミングでロングインタビューが実現。作品に携わることになった背景から、現場目線でのドラマ全体の総括や画期的な撮影について、そして2011年の映画『モテキ』以来の再タッグとなった長澤まさみへの思いまで、たっぷりと語ってもらった。(編集部)

ずっとやりたかった「ドラマの映像ルックを底上げすること」

――リアルサウンド映画部では、これまで脚本の渡辺あやさん、プロデューサーの佐野亜裕美さんのインタビューを掲載してきましたが、最後はいよいよ演出チーフの大根さんの登場です。『エルピス』に関しては、「大根さんは、あまり前面に出てこないのかな?」という感じも、実はちょっとしていたのですが……。

大根仁(以下、大根):そうですね、まあでもドラマの監督ってそんなに前面に出るものじゃないですよね、そもそも(笑)。やっぱり(渡辺)あやさんと佐野(亜裕美)さんが立ち上げたものだし、彼女たちが中心になって作ったものなので。僕のところに「演出やってもらえませんか?」っていう話がきたときには、もう初稿の最終話まで脚本が出来ていたんですよね。だからドラマの成り立ちとか、作品自体が持つある種のイズムとかイデオロギー的なものとかは、僕が話すべきじゃないかなと。

――そうなんですね。

大根:そういった企画の成り立ちもあったし、これは2020年の『共演NG』(テレビ東京系)のときのインタビューでも、似たようなことを話したと思いますけど、この『エルピス』という作品のイメージとして、スタートの時点から僕がしゃしゃり出るのは、ちょっと作品のイメージ的にも良くないんじゃないかっていうのがあって……。

――とはいえ、ここまで観てきた限り、やはり大根さんならではのテイストも、随所に感じられて……そもそも今回の企画は、いつ頃どのような形で大根さんのもとに届いたのでしょう?

大根:まずは、2021年の春ごろにプロデューサーの佐野さんから連絡があって、今度あやさんとドラマをやることになって、主演が長澤まさみというところまで決まっていますと。で、その座組みだけで既にめちゃめちゃ面白そうだと思った。あやさんとは、NHK連続テレビ小説『カーネーション』(2011年下半期)の頃から、知り合いを介して紹介してもらって、何度か会っていて。実は、島根のあやさんの家にも遊びに行ったことがあるんですよね。

――あ、そんなことが。

大根:僕ひとりではなく、なぜか岩崎太整っていう劇伴音楽家と一緒に、島根のあやさんの家に遊びに行って(笑)。あやさんの仕事場に泊まらせてもらいながら、いろんな話をしたことがありました。それがもう、7、8年前とかになるかな? それから一人でも島根に行って、また泊まらせてもらって。で、「いつか一緒に仕事をしたいよね」みたいな話は、その頃からずっとしていたんですけど、なかなか実現せず……。だから、渡辺あやの脚本で、いつか仕事をしたい、そしてそれは映画ではなくドラマでやりたいっていうのは、ずっとあったんですよね。っていうところに、佐野さんから話がきて……。

――そういう流れだったんですね。

大根:はい。で、佐野さんとも、一緒に仕事はしたことなかったんですけど、6、7年ぐらい前からプライベートでご飯を一緒に食べたり、飲みに行ったり、お話したりはしていて。すごくパワフルな方だなと思っていました。でも、彼女の仕事で「おおっ!」と思ったのは、『カルテット』(2017年/TBS系)……ではなく、TBSを辞めたあとの『大豆田とわ子と三人の元夫』(2021年/カンテレ・フジテレビ系)なんですよね。あれを観て、ひとり立ちしたというか、「あ、これもう、完全に佐野さんのドラマだな」っていうふうに思って。そのときも、毎週「面白いですね」みたいな感想を送ったりして、佐野さんは佐野さんで、いつか僕と一緒に仕事をしたいみたいなこともおっしゃってくださっていたので、ようやくここで3人の思いが合致したというか。

――なるほど。

大根:で、そういう連絡があったあと、すぐに佐野さんが会いにきてくれて、その場で脚本をもらいました。まあ、読む前に、もうやるって決めていたんですけど(笑)。その日の夜に最後まで全部読んで、これはもう素晴らしいというか、今放送されている『エルピス』の要素みたいなものは、もうその中にほぼ全部詰まっていて。「これは、すごいことになりそうだな……」とザワザワする感覚があって。でも、一応ちょっと確認はしたんですよね。

――というと?

大根:すぐにあやさんに連絡して、「こういうことを聞くのも無粋ですけど、なんで僕なんでしょう?」と。そしたら、いくつかあった中で「だって大根さん、おじさんを可愛く撮れるでしょ?」みたいなことを言われて、「あ、なるほど」っていう(笑)。もちろん、恵那、拓朗、斎藤っていうメインの3人は大事だけど、僕も最初に脚本を読んで、いちばん肝になるキャラクターはやっぱり村井だと思ったんですよね。

――岡部たかしさん演じる「村井」ですね。

大根:そう。「あ、村井のことか」って察して(笑)。それは多分、「村井を頼みますよ」っていうことだったと思うんですよね。で、そのあと、(長澤)まさみちゃんにも連絡して、「こういう話がきたけど、俺でいい?」っていう一応の確認を取って。彼女とは、『モテキ』(2011年)という映画で一緒に仕事をして……自分で言うのもなんですけど、作品もそれなりに評判になったし、彼女の女優人生においても、ひとつのターニングポイントになったと思っていて。だから逆に、彼女と次の仕事をするのがちょっと難しいなってずっと思っていたんですよね。

――なるほど。

大根:どうしても、『モテキ』と比べてしまうというか、お互いにそういうことを思ってしまうのも嫌だし、次に仕事をするときは、過去のお互いの仕事を超えられるような作品でありたいと思っていたんです。で、そのチャンスがようやくきたっていう。なので、一応本人にも「俺で大丈夫?」って電話したんですけど、「全然大丈夫ですよ。大根さんなんだ、嬉しい!」みたいな、意外と軽い感じの答えが返ってきた(笑)。

――(笑)。そうやって、実際に大根さんがやることになって……その後、全体の画作りや演出の方針みたいなものは、どのように決めていったのでしょう?

大根:そのあと佐野さんと、具体的な話をすることになりました。最初に佐野さんに聞いたのは、予算とルックです。予算がどれぐらいあって、その映像ルックをどうしたいかっていう。それがすごく大事だなって思ったんです。やっぱり、渡辺あやの脚本作品っていうのは、本人はそのつもりはないってずっとおっしゃっているんですけど、やっぱり映画とNHKのイメージがすごく強いじゃないですか。というか実際、あやさんの過去作品の映像媒体としてはその2つしかないわけで。それは裏を返せば、民放の連ドラとしては、若干敷居が高いところがあるということで……。それはイコール、映像のルックにもすごく関係のあることだと思うんですよね。あやさんの脚本を普通に映像化しようと思えば、おそらくNHKが向いているんですよ。そのあたりはなかなか言語化するのが難しいんですけど、民放ドラマとは違うNHKドラマ的なものっていうのがやっぱりあって……なんとなくわかりますでしょ?

――わかります。しかも、民放の連ドラの場合は、映画やNHKと違って、あいだにCMが入るわけですよね。

大根:そうそう。僕は民放の連ドラって、ある種ファミレス的な存在だと思っているんですよね。国道沿いに並ぶ、いくつかのファミレスみたいな感じというか。つまり、ものすごく質が高くて美味しいとか、そこまでのものは求められていないっていう。それは別に、悪い意味で言っているわけではなく、ファミレスにはファミレスの良さがあるんです。実際、よくファミレスに行くし(笑)。ただ、あやさんの脚本は、そういったファミレスのグランドメニュー的なものとはまったく違うというか、ホントに食べたい人が、高いお金を払って食べるようなものじゃないですか。

――ある種の専門店のような。

大根:そう。だから、それをファミレスのグランドメニューに合わせていくのはすごく大変だけど、大事なことだし、それが僕の仕事なんだろうなって思って。それでまず佐野さんに、映像ルックのことを聞いたんです。そしたら佐野さんは、NHKとかWOWOWでやっている社会派ドラマのような、ちょっと暗くて硬いルックのもの、いわゆる「シネルック」みたいな感じにはしたくないと。かといって、普通の民放のドラマのようなツルツルしたルックにもしたくなくて、こういう題材だからこそリッチでポップなものにしたいとおっしゃっていて。それは僕も望むところだったし、この脚本にはそれが合うだろうと思いました。最近の韓国ドラマで、ちょっと高級なルックの作品っていくつかあるじゃないですか。多分そういったものだろうなって思って。このドラマでは、そういうところを目指したいと。

――なるほど。

大根:で、それをやるためには、普通のテレビドラマのスタッフではないなと。今回のドラマは「ギーク」という制作会社に入ってもらっているんですけど、そこのプロデューサーの稲垣(譲)さんは、僕もよく一緒に仕事をしているので、その人に相談したんです。テレビドラマのカメラマンじゃなくて、かといって映画のカメラマンでもなく、CMとかミュージックビデオもやっているルックに対する意識の高い人で、なおかつドラマとか映画とか「長モノ」も撮れるカメラマンで行きたい。そんな話をしていたら、「それはもう重森(豊太郎)さんしかいないんじゃないか?」って話になって。

――ほう。

大根:で、ちょっと話が遡っちゃうんですけど、去年僕は、V6のラストシングル「僕らは まだ」のミュージックビデオを撮ったんですけど、そのときのプロデューサーも稲垣さんで。それで稲垣さんに「35mmフィルムで撮りたい」って希望を出したら、「フィルムで撮るなら、この人がいいですよ」って紹介されたのが重森さんだったんです。そのとき初めて一緒に仕事をしたんですよね。

――そこで一回、組まれていたんですね。

大根:そうなんですよ。そのときは、あまり打ち合わせの時間も取れず、ロケハンのときに「はじめまして」みたいな感じで、あまり密なコミュニケーションもなく撮影が始まって……。そのミュージックビデオを実際に観てもらえればわかると思うんですけど、最初に森田剛のアップから始まるんです。実際の撮影もそのカットから撮り始めたんですけど、そのショットを観た瞬間に「この人、とんでもなく人間が撮れる人だな」ってビックリして。

――なるほど。

大根:メンバー全員、どのショットも良かったんですよね。解散直前のV6のメンバーそれぞれの複雑な表情を、瞬時に最高のアングルで切り取ることができる人だなっていう。この人は、ちょっと長い付き合いになりそうだなって思っていたカメラマンだったので、そうだ、『エルピス』も重森さんでやりたい!って思って。重森さんは、映画も何本もやったことがあるんですけど。

――関根光才監督の『生きてるだけで、愛。』(2018年)、西谷弘監督の『マチネの終わりに』(2019年)などですね。

大根:豊田利晃監督の作品も何本か撮ってますね。どの映画の撮影も不思議なんですよ。完全に映画のルックでもないし、かといってCMっぽい感じでもないっていう。

――「au三太郎シリーズ」の撮影も担当されているんですよね?

大根:そうなんですよ(笑)。まさみちゃんの「クボタ」のCMも重森さんが撮っているんじゃないかな? 基本的にはフィルムで撮影する人なんですけど、アーティスト性と職人性が共存している非常に手数が多いカメラマンでもあって。で、シゲさんと会って話して、「連ドラなんですけど、どうですか?」って聞いてみたら、「連ドラはやったことがないから、ちょっと想像がつかないけど、題材的にすごく面白いからやりましょう」って言ってくれて。それで、佐野さんが求めるルックの話であったり、予算の話をして……僕は全体の予算を知っていたので、いわゆるシネマカメラとか、お金の掛かる機材は無理だなって思っていたんですけど、カメラのボディ(本体)のランクを落として、レンズだけちょっと高級なものを使えば、佐野さんが求めるようなルックになるんじゃないかと。そういうことを伝えました。あとは重森さんのカメラマンとしてのセンスとテクニックで、何とかやってほしいと。そしたら重森さんが、「なるほど。一回、持ち帰らせてください。脚本を読んで考えてみます」って言って。で、そのあと佐野さんも含めて、一回カメラテストをしましょうっていう話になって、みんなで集まったんですけど、そしたら重森さんが、とんでもない機材を持ってきたんですよ(笑)。

――というと?

大根:まず、カメラがソニーの「VENICE 2」っていう、今のシネマカメラの最高峰のもので……。さらに、めちゃくちゃ高級なレンズをいっぱい持ってきて、なおかつ照明部として、重森さんがよく一緒に組んでいる中須(岳士)さんっていう、映画を中心にやっている凄腕の照明の方を連れてきて。そこまで予算があるわけじゃないから、限られた機材で、いろいろ工夫しながらやろうって言ったのに、日本でもトップレベルの機材とスタッフを持ってきて、「あの脚本には、多分これが合っていると思う」って。

――(笑)。

大根:「全然、話が違うじゃん! こんなの絶対に予算に収まらないよ!」と思ったんですけど、カメラテストをやってみたら、やっぱりすごくいいんですよね(笑)。なので、佐野さんや稲垣さんともいろいろ相談して、予算的なところを各方面にご調整いただきました。だから最終的には、「VENICE 2」っていうシネマカメラの最高峰のものを使って、なおかつレンズもライカが開発している「Leitz」っていう超高級なレンズを使って撮ることになって。映画でも、ここまでやらないぞっていうぐらい、最高の機材でやることになったんです。だから、ちょっと普通のドラマと『エルピス』は、映像的にも違いますでしょ?

――や、全然違いますよね。

大根:変な話、CMからドラマ本編に戻ったとき、映像的にもまったく遜色ないっていう。CMって、僕もやっているからわかるんですけど、予算が桁違いなので、機材もルックも上質なんですよ。映画・ドラマ・CMで比較するとルックがいちばん弱いのはドラマです。そのドラマの映像ルックを底上げしたいというのは、ずっとやりたかったことではあって。日本のテレビドラマのルックだけが、なぜこんなに貧しいのかっていう。海外の配信ドラマとかと比べると、やっぱりルックが全然違うじゃないですか。

――そうですね……。

大根:なんで日本のテレビドラマだけが、予算よりも安く見えるのかっていう問題は、結構ずっと思っていて。それは作り手側にも視聴者側にも多分問題がある。いわゆる配信ドラマで観るものと、地上波のテレビドラマで観るものを、無意識に分けていると思うんですよね。配信ドラマは腰を落ち着けてちゃんと観るもので、テレビドラマはリビングの明るい部屋で、みんなで観るものであるという固定観念みたいなものがあって。ただ、海外の配信ドラマのようなものを、特にコロナ禍以降、多くの人が観るようになった。なので、そういうものを民放のテレビドラマでも観たいと思っている視聴者は、絶対にいると思うんです。だけど、そこにチャレンジする人がなかなかいない。これだけ視聴メディアが多様化してきているのに、特に民放ドラマのプロデューサーには、ほとんどいないっていう。佐野さんは海外ドラマもよく観ているので、その辺りの意識が高い。今の海外ドラマの映像ルックのスタンダードに、日本のテレビドラマも寄せていくべきだと。それが、この『エルピス』ではできたっていうのは、実はすごく大きいことだと思うんですよね。