『ちむどんどん』の舞台・鶴見はどんな街? 「多文化共生タウン」になるまでの歴史

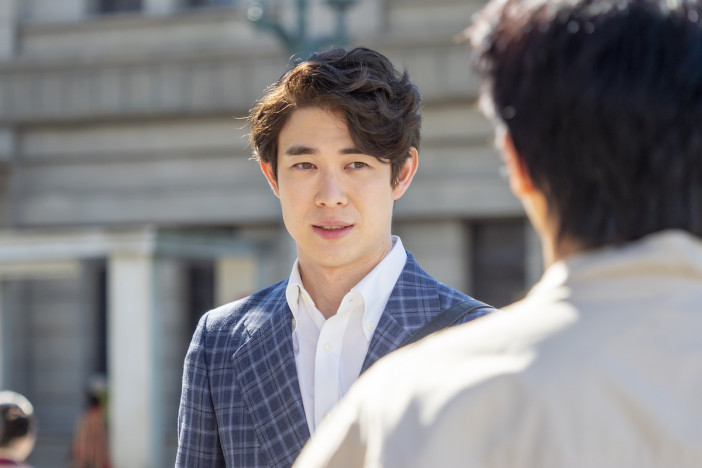

“ニーニー”こと兄の賢秀(竜星涼)が東京でプロボクサーになるという驚愕の急展開を経て、暢子(黒島結菜)はレストランのシェフになる夢を叶えるために東京へ渡る。NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』は5月16日から始まった第6週で、“東京・鶴見編”へと突入した。

銀座の人の多さに負け、ニーニーのいるボクシングジムを訪ねてみればトンズラしたことを聞かされ、そしてニーニーが飲み歩いていると噂される横浜の鶴見へと向かう暢子。行く当てもなく途方に暮れるなか、三味線の音色に誘われるようにして平良三郎(片岡鶴太郎)の家を訪ねる。沖縄二世である三郎は、鶴見の沖縄県人会の会長。その紹介で暢子は、銀座のイタリア料理店「アッラ・フォンターナ」で働くことになり、さらに鶴見の沖縄料理居酒屋「あまゆ」の2階に下宿させてもらいながら、その店にやってくるウチナーンチュたちと交流していくのである。

朝ドラは実在の人物をモデルにした作品でもオリジナル作品でも、常に“舞台”となる町や地域、場所が設定されてきた。前回の『カムカムエヴリバディ』(NHK総合)でいえば岡山や大阪、京都といった大きな括りに加え、後半は主に映画撮影所のある太秦がピンポイントで重要な舞台に選ばれた。さらに前の『おかえりモネ』(NHK総合)でも登米と東京、気仙沼と、複数の異なる景色を点々としていく。そして今回の『ちむどんどん』では、沖縄編では本島北部の“やんばる”と呼ばれる地域。そしてこの東京・鶴見編からは銀座と鶴見。かなりピンポイントな舞台が設定されているのだ。

ここでフォーカスを当てたいのは、その舞台の片方となる「鶴見」である。私事で恐縮だが、筆者は鶴見の出身。それも、この東京・鶴見編の主要舞台となる「リトル沖縄」と呼ばれるエリアがある鶴見区仲通のすぐ隣、汐入町で生まれ育った。端的に言えばあまりにも馴染み深い、バリバリの地元である。こうして『ちむどんどん』の舞台となることが昨年発表されてから、急にメディアなどで紹介される機会が増えた鶴見だが、そのたびに取り上げられているのは「多文化共生タウン」という側面である。

「リトル沖縄」はもちろん、近年ではほとんど同じエリアに南米出身者のコミュニティも形成されている。5月7日に放送された『出没!アド街ック天国』(テレビ東京ほか)では、「リトル沖縄」にも近い潮田小学校がさまざまな国籍や人種の児童が集まる多国籍な学校であると紹介されていた。筆者の通っていた汐入小学校も90年代後半の時点でさまざまなルーツを持つ児童が集まっていた。中国や韓国、朝鮮、フィリピン、ペルー、ブラジルなどなど。もちろん沖縄出身者、沖縄にルーツを持つ人は、学校にも近所にもたくさんいた。

いまでこそグローバルやダイバーシティなど多文化共生が盛んに言われるようになったこともあり、鶴見の多民族性・多文化性が殊更に強調されるにいたるわけだが、実際その場所で生まれ育った身としては、それぞれの家や人にそれぞれの歴史があるのは当たり前で取り立てて珍しいものでもなく、みんな同じ“鶴見っ子”であるという印象が正直なところだ。学区の中心には“地区セン”と呼んでいた交流プラザなるものがあって、地元の子供たちにとっては小さい図書館があって、オセロをしたりバスケをしたり、公園よりも美味しい冷水機の水が飲める場所という認識しかなかったが、当時から頻繁に異文化に関するセミナーや交流会などが開かれていたらしい。

鶴見と沖縄の歴史をたどっていけば、おおよそ100年以上も前に遡ることになる。改めて説明するまでもないが、『ちむどんどん』の第6週目時点での時間軸は1972年の本土復帰の年。いまからちょうど50年前であり、鶴見で生まれ育ったという三郎がそれなりに老齢であることからも分かる通り、その時点で「リトル沖縄」には長い歴史を有していた。浅野総一郎によって海岸部の埋め立てが進められて京浜工業地帯が形成されていったのが大正時代。そこへ仕事を求め、各地から出稼ぎの労働者がやってくる。ちなみに筆者の祖父も戦後に移り住んできた労働者のひとりだった。

そのなかでも特に多かった沖縄出身者は、独自のコミュニティを築き上げていった。その背景にあるのは、言うまでもなく沖縄出身者に対する差別である。文化的な違いであったり、言葉の違いであったり。5月24日に放送された第32話では、「あまゆ」の客たちの会話のなかで「家を借りるのも難しかった」という話がちらりと登場していた。朝ドラの性質上、あまり暗い部分ははっきりと描かれず、あくまでも暢子をはじめとした沖縄出身者の朗らかな面を描写するに徹するのだろう。それでも鶴見が現在のような多文化共生タウンと誇るまでには、忘れてはならない歴史があったことを知っておく必要がある。

ところで50年前の街並みをロケーションで作るのは困難であるがゆえ、朝ドラらしく劇中の鶴見の町はセットによって賄われている。例えば「あまゆ」の前の“鶴見ハイサイ通り”と名付けられた、天井に蛍光灯が設置された通路のような空間。これは仲通にあるおきなわ物産センターの建物内にある通路をイメージしたのだろうか。同じ鶴見にある国道駅のガード下の雰囲気にも似ているように思える。昭和レトロを現在まで残していることで有名な国道駅は「リトル沖縄」とは少々離れた場所になるが、鶴見の町の中で“50年前の空気”が残っている場所はもうほとんどなくなっている。その要素が見え隠れするというのも悪くない。