綿野恵太が選ぶ「宮台真司の3冊」 「屋上」なき世代から見た宮台真司

社会学者・宮台真司がリアルサウンド映画部にて連載中の『宮台真司の月刊映画時評』などに掲載した映画評に大幅な加筆・再構成を行い、書籍化した映画批評集『崩壊を加速させよ 「社会」が沈んで「世界」が浮上する』が、リアルサウンド運営元のblueprintより刊行中だ。同書では、『寝ても覚めても』、『万引き家族』、『A GHOST STORY/ア・ゴースト・ストーリー』、Netflixオリジナルシリーズ『呪怨・呪いの家』など、2011年から2020年に公開・配信された作品を中心に取り上げながら、コロナ禍における「社会の自明性の崩壊」を見通す評論集となっている。

今回、リアルサウンドでは同書の刊行を記念し、識者・著名人が宮台の批評との出会いを語るシリーズを企画。自身に大きな影響を与えた3冊を挙げてもらった。第3回は、批評家・綿野恵太による「屋上」なき世代から見た宮台真司について。

綿野恵太が選ぶ「宮台真司の3冊」

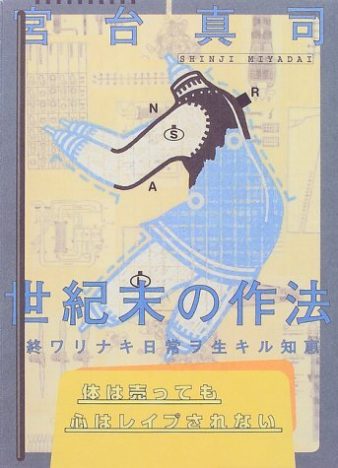

『世紀末の作法―終ワリナキ日常ヲ生キル知恵』(1997年 メディアファクトリー)

『援交から天皇へCommentaries 1995-2002』(2002年 朝日文庫)

『日本の難点』(2009年 幻冬舎新書)

一歩階層がちがえば思想も千歩もちがうという道理を恐れる必要はあるまい。千歩も違う思想も裏返せばただの一歩の階層の差に違いないからです

谷川雁「層ということ」

私は人生で一度も「屋上」という場所に行ったことがない。もしかしたら、小学生のころに教師に引率されて足を踏み入れたかもしれないが、それは決して「屋上」ではなかった。宮台真司は「屋上」について次のように書いている。宮台のなかでもとりわけ甘ったるい、この青臭い文章が私は好きである。

中学に入ると私は人嫌いになった。関西で育ち、小学六年生の秋に上京した私は、誰とでも「ボケとツッコミ」をやりたがるので、だんだんオカシなヤツということになっていった。教室全体を笑わすヤツはいても、当時は一対一になっても笑わそうとするヤツなんていなかった(今は東京も関西化したので変わったけれど)。内向的になった私は屋上で時を過ごした。学校の講堂の壁面に非常階段があって、屋根まで上れるようになっていた。それを天辺まで昇って、弁当を食べたり、本を読んだり、ただ長い間ぼおっとしていた。

屋上にいるときは、私は「何者でもなかった」。屋上では誰にも見られないということもあるが、それよりも、屋上という場所が「どこでもない場所」であることが大切だったように思う。学校の中は、教室は「学ぶ場所」、廊下は「通行する場所」、校庭は「運動する場所」という具合に、どこも機能が決まっている。だから、教室にいれば「学ぶ人」、廊下にいれば「通行人」、校庭では「スポーツする人」という具合に、無理矢理にさせられてしまう。でも、屋上は、用途不明な「どこでもない場所」だったから、そこで私は「だれでもない人」になることができる。そうやって私は“解放”されたのかもしれない。

(宮台真司「「屋上」という居場所」『世紀末の作法』)

私にとって宮台真司は影響を受ける/受けない以前の存在だった。彼の著作はBOOKOFFの百円均一のコーナーによく並んでいた。実家の本棚にはいつ買ったのかわからないボロボロの文庫本が数冊ある。哲学や批評に興味を持ち始めた高校生にとっては風景の一部だった。

しかし、彼の著作をきちんと読んだことはなかったと思う。というのも、一回り上の世代によくいた、宮台真司が大好きな人たちが嫌いだったからで、私があらためて読み直したのは、政治学者の苅部直や渡辺靖らとの十年に渡る鼎談に注釈をつける仕事をしたときだった。

宮台の独特な文体も私は苦手だった。論旨は明解だが、わかりやすい二項対立やキャッチフレーズを用いて情報を圧縮しているので、読者が理解するほんの一瞬まえに、もう次の論点に取り掛かっている文章。その速さが絶妙で、多くの人は転移するのだろうけど、どこか香具師っぽい胡散臭さもあって、私は「ミニ宮台」になるまいと警戒して、遠ざけていたのだった。

いっぽうで『制服少女たちの選択』に代表される90年代の著作では「島宇宙」や「コミュニケーション・スキル」という言葉で、インターネットで語られる問題(「フィルターバブル」「エコーチェンバー」「弱者男性(?)」など)がすでに指摘されていたし、いわゆる「天皇主義者」としての振る舞いも、速かったのだなあ、とあらためて思いもした。そして、読み返すうちに、高校生の私が宮台真司に乗れなかったのは「屋上」を実感できなかったからだ、と思い当たった。