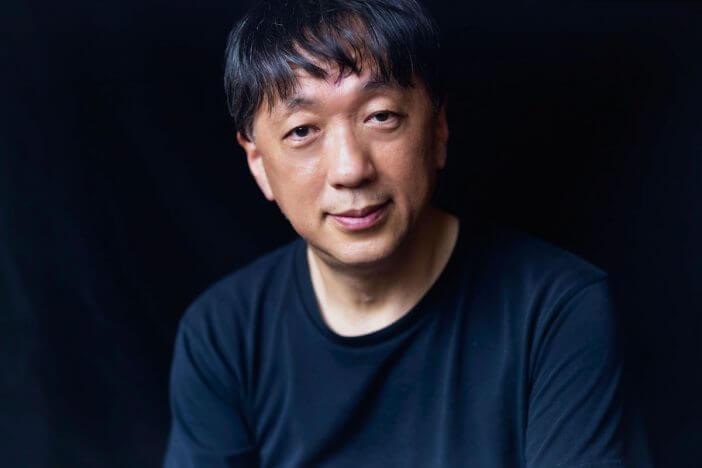

鈴木涼美が選ぶ「宮台真司の3冊」 その後の仁義なき制服少女 2021

社会学者・宮台真司がリアルサウンド映画部にて連載中の『宮台真司の月刊映画時評』などに掲載した映画評に大幅な加筆・再構成を行い、書籍化した映画批評集『崩壊を加速させよ 「社会」が沈んで「世界」が浮上する』が、リアルサウンド運営元のblueprintより刊行中だ。同書では、『寝ても覚めても』、『万引き家族』、『A GHOST STORY/ア・ゴースト・ストーリー』、Netflixオリジナルシリーズ『呪怨・呪いの家』など、2011年から2020年に公開・配信された作品を中心に取り上げながら、コロナ禍における「社会の自明性の崩壊」を見通す評論集となっている。

今回、リアルサウンドでは同書の刊行を記念し、識者・著名人が宮台の批評との出会いを語るシリーズを企画。自身に大きな影響を与えた3冊を挙げてもらった。初回は、文筆家・鈴木涼美が、当時女子高生だった2000年代の街の空気とともに宮台との出会いを振り返る。

鈴木涼美が選ぶ「宮台真司の3冊」

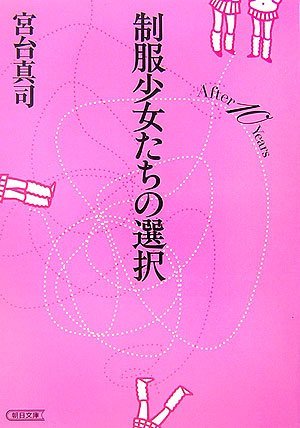

『制服少女たちの選択』(1994年 講談社)(および『制服少女たちの選択 After 10 Years』<2006年 朝日新聞社>)

『野獣系で行こう!』(1999年 朝日新聞社)

『サブカルチャー神話解体』(1993年 PARCO出版)

女子高生だった私が初めてブルセラ店に勇んで入っていったのは1999年の終わりごろで、熱心に通っていたのが2000年だった。宮台真司が後に、1996年に15歳前後だった子たちから始まるのを「援交第二世代」、2000年に15歳前後だった子たちから始まるのを「援交第三世代」と区分しているが、私が15歳になったのはなんとも中途半端にそのちょうど真ん中の1998年である。私のようなブルセラ女子高生や援交少女についての大人たちの議論は90年代半ばに一通り終わっていて、だから私は新しく発見された現象としてではなく、すでに名前と意味が付与され、その是非についても各方面の意見が出揃った後の現象としてそれらの中に入っていった世代である。

正確に言えば、宮台真司が『制服少女たちの選択』でパンツを売る女子高生の気分を鮮やかに切り取り、他の識者たちを黙らせたのが1994年、『制服少女たちの選択 After 10 Years』で、自らの議論を振り返り、かつての主張の一部を訂正したのが2006年。私は彼がパンツを売る女子高生たちを「彼女たちは傷ついていない」と論じた後にパンツを売る女子高生になり、その主張が間違っていたと訂正される前に女子高生を終えた。別に宮台真司に煽られて「これからはまったり革命だ」とパンツを売るに至ったわけではないけれど、彼の言葉が当てはめられた時代を真上に見て、それをなぞるように生きている過程で、その言葉が本人によって訂正されていくというのは、奇妙な経験だった。

多感な女子高生たちを語る言葉は、当時メディアに溢れていた。私たちは常にオジサン・オバサンの興味の対象で、私たちではない誰かによって語られまくる存在だった。多くの場合に、その語りは聞くに値しないもので、私は私を勝手に非倫理的な不良だと決めつける論者にも、逆に傷ついた被害者だと決めつける論者にも、思いっきり中指立てつつ完全無視を決め込んで、ついでに「お前も(お前の旦那も)お金で女買ってるくせに」と小声で悪態をついて、渋谷の街を闊歩していた。だって私たちの傷を語ろうとするオジサンたちは、制服の私たちに女子高生という最強の価値をべったり貼り付けて消費しようとするオジサンたちでもあったのだから。家に居場所がないとか、繋がりが希薄だとか、家庭が崩壊しているとか、学校に問題があるとか、私たちの逸脱の原因はたくさんの大人が貧困な想像力で物語に落とし込もうとしていたが、私は家では可愛がられ尊重されて育ち、両親は愛し合っていて、学校は自由で楽しかった。

女子高生は大して言葉を持たないと考えられているからこそ、外からあれこれ代弁されるのが常だったのだろうが、それらを一蹴できるほどの言葉を、やはり私は持たなかった。「うざい」と「ムカつく」を繰り返しながら、できるものなら、パンツや唾液や身体を売ってはいけない理由を明確に教えてくれ、ともちょっと思っていた。何の問題もないように思える自分らの生活が、実は問題があるのだとしたら、誰か私たちに納得できる言葉で説明して欲しかった。いま思えば、何が悪いかわからないけれど、何か悪いような気もしていたのかもしれない。ただ、少なくとも週刊誌やワイドショーで垂れ流される言葉には期待できないなという実感はあった。得られたのはせいぜい「魂に悪い」という、味わい深いようなよく分からないような言葉だけで、それでは私は私を止められない。