「新しい日常、新しい画面」第1回

“画面の変化”から映画を論じる渡邉大輔の連載スタート 第1回はZoom映画と「切り返し」を考える

デスクトップ映画と(しての)Zoom映画

さて、それではふたたび『8日で死んだ怪獣の12日の物語』の「画面」に話題を戻そう。

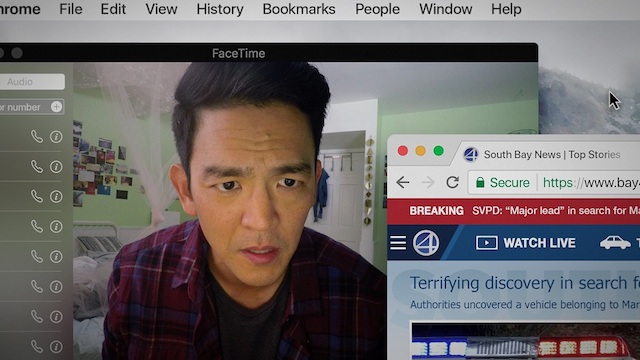

すでに述べたように、Zoom映画の画面自体は、すでに目新しいものではない。ナチョ・ビガロンド監督『ブラック・ハッカー』(2014年)、レヴァン・カブリアーゼ監督の『アンフレンデッド』(2016年)、アニーシュ・チャガンティ監督の『search/サーチ』(2018年)など、2010年代に入った頃から、この種の映画がつぎつぎに作られるようになった(日本映画では、フェイクドキュメンタリーで知られる白石晃士作品が有名だろう)。このような、「全編がパソコンおよびモバイル端末のGUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェース)で進行するフィルムであり、ネットの主観性と匿名性が世界への不信感と厭世的なムードを醸し出す」(『人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅』トポフィル、226頁)作品を指して、映画作家の佐々木友輔は、「デスクトップ・ノワール」と名づけている。

『8日で死んだ怪獣の12日の物語』はノワールというタイプの作品ではないが、昨今のZoom(リモート)映画も、このデスクトップ映画の一種だと呼べるだろう。たとえば、この岩井の新作は劇場とオンライン配信の2つのパターンで公開されているが、デスクトップ映画でよくいわれるように、どちらかといえば、本作もオンラインのパソコン上で鑑賞したほうがより楽しめる。というのも、映画のほぼ全編を占めるZoomの会話場面を記録した画面は、映画の観客(=パソコンユーザ)が鑑賞するデスクトップ画面そのものだからだ。実際、監督の岩井もまた、この作品がスクリーンよりも、総じてデスクトップ的な環境で鑑賞されることを企図して演出しているような気配がある。たとえば、劇場版に先行してYouTubeで配信された12話のショート動画では登場する斎藤工の台詞にYouTuberのように字幕が付けられている。あるいは、劇場版で登場するまさにYouTuberのもえかすのYouTube動画(を模した映像)には、やはりYouTuber動画を髣髴とさせるようなキャプションや字幕が多数インサートされるのだ。

見えない画面の存在とすべてが見えている画面

さて、こういうデスクトップ・ノワール特有の画面(映像)は、当然のことながら通常の映画の画面とは明らかに違う。

何度もいうように、『8日で死んだ怪獣の12日の物語』では、主人公のタクミとのんやオカモト、樋口監督といった人物たちがZoomで会話する映像が映画のほぼ全編を構成する。したがってその画面は、彼らのバストショットないし顔のクロースアップが、デスクトップの画面を左右に等しく分割する形で終始映し出され、人物はほぼ正確に正面を向いたまま、視線を交わすことなく会話し続ける姿を観客(パソコンユーザ)はえんえんと観ることになるのだ。

通常の映画の映画=スクリーンのあり方と比較したとき、こうしたZoom映画の画面の特異さをどのように理解したらよいのだろうか。ちなみに、こうしたデスクトップの画面について考えるときに、まっさきに参照すべきなのが、思想家の東浩紀がこの数年来、「インターフェイス的画面(主体)」や「触視的平面」といったキーワードで展開している一連の議論である(関心のある読者は、たとえば『ゲンロン0 観光客の哲学』ゲンロン、第6章や「観光客の哲学の余白に」第12回、『ゲンロンβ27』掲載などを参照されたい)。ここで東は、映画のスクリーンとは異なるパソコンのインターフェイスやスマートフォンのタッチパネルの持つ特性の新しさについて論じており、『search/サーチ』も取り上げているが、詳しくは触れられないものの、それらは筆者のZoom映画の読解にも大きな示唆を与えている。ここではそれを踏まえつつ、より映画論の文脈に引きつけて考えてみたい。

ともあれ、『8日で死んだ怪獣の12日の物語』の21世紀的なZoom画面は、従来の映画が描き続けてきた観慣れた画面とどこが決定的に異なっているのか? ――それは「切り返し」(構図逆構図)がないことである。

「切り返し」(構図逆構図Shot reverse shot/Champ-contrechamp)とはまさにふたりの人物の向き合った会話シーンなどに典型的に用いられる映画の撮影技法だ。一方の側の人物やモノのショットを写し、続けてアクション軸(イマジナリーライン)に沿って、画面外のそれと向き合う人物やモノのショットをつなげてそれらを交互に見せるという、映画やドラマでごく一般的に見られる映像文法である。しかし、パソコンのデスクトップ(ウェブカム)を介して会話しているZoom画面の会話映像には、当然ながら人物たちのあいだには切り返しは発生しない。斎藤工ものんも、互いに視線を交わらせないまま、鑑賞者に向かって正面を向いた姿の映像がつねに画面に表示され続けることになる。

こうした違いをそれぞれの「画面」の備える性質に沿って要約するとすれば、ぼくたちが知る通常の映画の画面には、絶対に見えない(映らない)ものがある。切り返しショットでいえば、それは何よりもショットが切り返されるたびごとに、画面内に見える(映し出される)人物やモノをそのつどまなざす「不在の観客のまなざし」がその最たる例であり、実際に20世紀後半の重要な映画理論家たちは、むしろその「見えない(映らない)もの」=欠如の存在こそが、ぼくたちが「映画を観る」ということのシステムを支えているのだと考えた。

「切り返し」=「見えないもの」が支えてきた映画の画面

たとえば、そのシステムについて検討した「装置理論」の代表的な論者のひとりであるフランスの映画理論家ジャン=ピエール・ウダールは、それをまさに「切り返しショット」(構図逆構図)を例にして説明している。

したがって、映画的境域(シャン・フィルミック)のすべてに不在の境域(シャン・アプサン)が対応するのであり、この不在の境域は、観客の想像世界ゆえにそこに措定されたある人物――われわれは彼を<不在者>と呼ぶことにする――の場所なのである。[…]

すなわち、画面=逆画面(シャン・コントルシャン)[註:切り返しショットのこと]によって連接された映画的言表の枠内においては、ある誰か(<不在者>)というかたちでの欠如の出現に続き、そのある誰かの境域のなかにいる誰か(または何か)によりそうした欠如が廃棄されるという点である。(ウダール「縫合」〔谷昌親訳〕、岩本憲児ほか編『「新」映画理論集成2 知覚/表象/読解』フィルムアート社、15-17頁、太字原文)

つまり、ふたりの人物の切り返しショットを撮るとき、どちらかの人物を写すには、その画面内には見えない(映らない)ひとつの「ある誰か(<不在者>)」という欠如、つまり「不在の他者」としてのカメラアイが絶えず要請される。そして、その画面には見えない(映らない)カメラアイの視線は、同時に映画内世界の物語にスムースに没入するぼくたち観客自身の視線でもある。本来の映画=スクリーンの「画面」とは、以上のように、画面にとっての「見える(映る)もの」と「見えない(映らない)もの」との区別が大きな特徴として備わっていた。

「切り返し」が存在しないZoom画面の21世紀性

そうすると、Zoomなどのウェブ会議アプリの「画面」が、確かにその映画の画面とはまったく対照的な性質をもつことは明らかである。さきに見たように、その「画面」には原理的に画面に見えない(映らない)「欠如」の領域が存在しない。

その性質をもっとも端的に象徴するのが、これは映画の例ではないが、スマートフォン以降の新たなデジタル写真論を提起した写真家・ライターの大山顕が注目する、スマホやInstagram、TikTokの「自撮り」(selfie)である。

「写真におけるほんとうの革命は「自撮り」だと今は思う。/写真論の根底には何よりもまず「撮る者」と「撮られる者」の対置があった。[…]しかし自撮りにはそれがない。[…]撮る人と撮られる人が一体になったときに発生する腕を伸ばすという動作が、撮影における物理的な距離の必要性をぼくに気づかせた」(『新写真論――スマホと顔』ゲンロン、60、69頁)。

現代の写真(それはインスタの「動画」でも変わらないが)の画面=客体は、本来は見えなかった(映らなかった)はずの撮影者=主体までを画面に映し出す。それはカメラ=客体が撮影者=主体の「手」によって握られ(触られ)ているからだ。

そして、それは『8日で死んだ怪獣の12日の物語』のZoom画面も体現している。繰り返すように、その会話の「画面」には「切り返しショット」(構図逆構図)が存在しない。すべてのショットは一度にひとつの「画面」上にペタッと露呈され、すべて「見える(映る)もの」となっている。つまり、ここでは従来の映画理論が考えていた20世紀的な映画=スクリーンを支えるシステムは機能していない。また、大山に倣ってスマートフォンの機能でもうひとつ例をつけ加えれば、いまのスマホのインカメラは、自撮り撮影用に画像(レンズ)が回転扉のように180度反転する機能がついている。この仕様も、ぼくたちがよく見慣れた切り返しショットとは大きく異なるものだろう。ここには明らかに何らかの構造転換がある。たとえば、ぼくは以前、切り返しショットのようにカメラアイの人称性が編集によって区別されず、たとえば『アベンジャーズ』(2012年)のようにカメラアイ=人称がワンショットのなかでシームレスに切り替わる現代のカメラアイやカメラワークの特性を、文芸批評家の渡部直己が現代小説のなかに見出す「移人称」(『小説技術論』参照)と類比的に論じたことがあるが(拙稿「映像メディアと「ポスト震災的」世界」、限界研編『東日本大震災後文学論』南雲堂所収)、こうした事態も以上の構造転換と無関係ではないはずだ。