出雲神話にユダヤ伝説ーー時空を超えた歴史ミステリ『マサダの箱』作者に聞く“古代史”の魅力

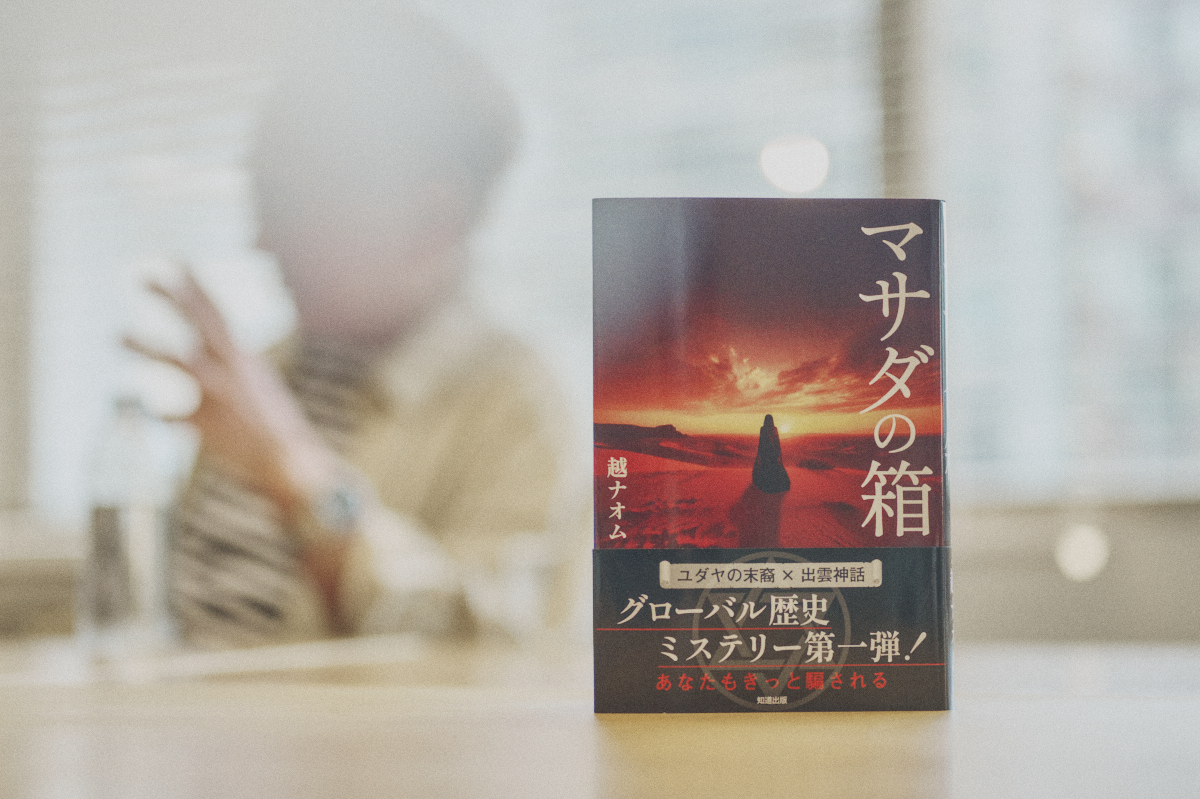

時空を超えて私たちを魅了してやまない古代史。これまでに発掘された出土品のなかには、謎めいた文字が刻まれていたり、由緒不明のものもあったりで、ヴェールに包まれているがゆえに惹きつけられるものがある。『マサダの箱』(越ナオム/著、知道出版/刊)は、そんな古代史好き、そしてミステリファンにおすすめしたい作品である。

東京の西郷山公園、出雲の笹子島で相次いで2人の男の遺体が発見された。事件の始まりは、西暦73年のイスラエルにあった。エリート警部補・小坂柚月とイケメン歴史学者・南雲光の捜索のヒントは、古代ヘブライ文字が記された銅鐸であった。ユダヤの秘宝「マサダの箱」とはいったい何なのだろうか――というのが冒頭のあらすじだが、出雲神話だけでなくユダヤの伝説も登場し、2000年前の事件と現代の事件がリンクする展開は読みごたえ十分だ。時空を超えた歴史ミステリが生まれた背景を、作者の越ナオム氏に話を聞いた。

■「自分好みの世界観のミステリを執筆したい」

――越さんが『マサダの箱』を執筆しようと思ったきっかけから教えてください。

越:もともと本が好きで、いつかは自分でも小説を書きたいと思っていました。いつもたくさん本を読んでいるのですが、最近の江戸川乱歩賞や芥川賞の受賞作は世代間の格差を感じてしまうのか、あまり刺さらないんです(笑)。そこで、自分好みの世界観のミステリを執筆しようと思って書き上げたのが、今回の『マサダの箱』です。

――影響を受けた作家や、お好きな本を教えてください。

越:下村湖人さんの『次郎物語』は私の人格形成に影響を与えていると思いますね。時代小説が一番多いのですが、特に山本周五郎さんは全集を買って読むほど好きです。今回の作品は、山本さんの筆致には到底追い付きません。それでも、現在執筆中の第2作以降では、山本さんの文体を参考にしてみようと思っています。

――出雲神話をテーマに据えた物語を書こうと思ったきっかけは何ですか。

越:もともと古代史が大好きなのです。古代史は謎が多いから引き込まれます。古代史そのものがミステリです。江戸時代以降は史料が豊富にあるので、一つのことに複数の説が成り立たないことも少なくありません。しかし、古代史は史料として残っているものが少ないぶん、いかようにでも解釈できるので、話を広げやすいのです。また、すべてがすべてとは思いませんが、時の権力者が権力基盤を維持できるように巧妙に物語を作っているのも興味深いです。

出雲神話をもとにしようと考えたのは、島根県の荒神谷遺跡に旅行したとき、この遺跡を舞台にした殺人事件を書こうと思い立ったのがきっかけです。それを横に広げてユダヤまで話を膨らませ、マサダ砦陥落の話を取り入れました。

――古代史はいくらでも妄想できるわけですね。

越:日本の古代史といったら、『日本書紀』や『古事記』くらいしか思い浮かびませんよね。それ以前の文献がないのです。都合の悪いものは燃やしてしまったという説があるくらいですから。したがって、遺跡から発掘するものから推測していくしかありません。ちなみに、この本を執筆するにあたって、日ユ同祖論は意識していません。あくまでも日本の先進技術、文化が大陸から来た、それもユダヤ人と結びついたら面白いかなと思って構想を膨らませた結果、こうなりました。

■荒神谷遺跡の出土品はミステリアス

――荒神谷遺跡から発掘された銅剣、銅鐸、銅矛など古代の遺物が作中に数多く登場します。

越:邪馬台国の話はみんな知っているけれど、荒神谷遺跡はそこまで知られていませんよね。銅剣が大量に発掘されて大きな話題になりましたが、そもそも、なぜ銅剣がきれいにそろって埋められていたのか、誰が何のために埋めたのかなども、まったくわかっていないのです。全国から謎説きの募集をしているほどですが、いまだに埋設の謎が解けていないし、諸説あるからこそ引き込まれるものがあります。

私は現地に行ったとき、銅剣に刻まれた“×”の記号に引き込まれました。この記号の意味もわかっていないのですが、謎が解決されていないからこそ、私が勝手に解釈して物語を作っても弊害がありません(笑)。『マサダの箱』では大きく膨らませて物語の中心に据えています。一方で、科学的な描写も欠かせません。冒頭の銅鐸の非破壊検査や炭素を使った年代測定法の描写などは、この小説のために調べました。

――山の頂きと頂きを結んで歩く縦走登山のお話など、情景描写が事細かに描かれているのも特徴です。

越:私が登山好きで、特に縦走が大好きなのです。谷川連峰や穂高連峰を縦走すると、まるで天空の道を歩いているような気分に浸れます。縦走はひたすら水平に行くようなイメージですが、アップダウンが激しくかなり苦しい。それを踏破するのが醍醐味と言えます。日本百名山は60座くらい登っていますが、第四作目では本格的な山岳ミステリを書きたいと思っています。

――登場人物の小坂柚月や南雲光など、モデルはいらっしゃいますでしょうか。

越:登場人物のキャラクターは小説の中で、内容にふさわしいキャラとしてつくり上げているので実際のモデルは一人もいません。名前も身近な人たちのを借りてはいますが、本人とはまったく関係ありません。柚月は姪の長女の名前ですが、本人は小学校二年生です。物語を作る上でキャラクターづくりは一番難しく、いつも苦労しています。

■第2弾は『万葉集』にある“難訓歌”がテーマ

――先ほど第2弾の話が出ましたが、次回作についても、差し支えない範囲内で教えていただけますでしょうか。

越:『マサダの箱』は私が執筆を進めているミステリ3部作の1つで、現在は第2弾を執筆中です。『マサダの箱』に登場する主人公小坂柚月と南雲光は、この先もずっと出てきますし、古代と現代を殺人で結びつけていく構成も共通しています。

第二弾は『万葉集』にある“難訓歌”がテーマです。みなさんご存じのように、『万葉集』には約4500首の歌が収録されています。収録された歌は、漢字を音にあてた万葉仮名で表記されています。有米能波奈(うめのはな)”という具合ですね。そのなかに、学者によっても見解が分かれる“読めない歌”があるんですよ。それが“難訓歌”で、暗号にも使えるので、テーマにしました。

――難訓歌にミステリの要素を盛り込んだわけですね。

越:『マサダの箱』は遺跡の出土品に記された古代ヘブライ文字が物語の鍵でした。今度は難訓歌に謎が潜んでいるわけです。古代編と現代編があって、古代編では難訓歌の謎を柿本人麻呂と額田王が論争し合う構成です。現代にも難訓歌が登場して、小坂柚月と南雲光がどう謎解きをするのかがカギになります。彼らは歌の専門家ではないので、奈良県の明日香村にいる学芸員に聞き込みながら、謎に迫っていくような話を考えています。

――面白そうですね。そういった発想のミステリはこれまでになかなかありませんでした。

越:ちなみに第2作のタイトルは『崑崙の歌』というもので、麻薬、ドラッグにまつわる連続殺人事件が起こります。第3作は『卑弥弓呼の行方』というタイトルで、邪馬台国絡みではありますが、“卑弥呼の金印”の謎をベースにした今までにない物語になると思います。まだ詳細は明かせませんが、金印は鹿島神宮と香取神宮の間にある地域から見つかった――という話から始まります。

――越さんのお話を聞いていると、古代史の奥深さがわかりますね。

越:古代史は追求すればするほど面白く、古代史そのものがミステリの宝庫なんですよ。私は自分の物語を通じて、その面白さを読者のみなさんと共有できればと思っています。

――話題を『マサダの箱』に戻しましょう。読者の方に、物語をどのように楽しんでほしいと考えていますか。

越:タイトルが『マサダの箱』なので、箱の中身を秘密にするのが本来のミステリーだと思いますが……この物語は、そこが早い段階からバレてしまっているのです(笑)。ですから、謎解きやトリックだけでなく、むしろ背後にある歴史の謎を楽しんでほしいです。ユダヤ人がユダヤ戦争でひどい目に遭って離散した一方、キリスト教が生まれ、西に伝わってローマ帝国の国教になった。東に流浪した支族が日いずる国にやってきて国譲り神話などが生まれたかもしれない――という神話や歴史遊びを純粋に楽しんでいただけたら嬉しいですね。