【漫画】幼いシスター、どうして嘘をつく? 第二次大戦中のドイツがモデル『シスターと嘘と銃の話』

「シスター」と「銃」の組み合わせは緊張感は演出するため

――今回『シスターと嘘と銃の話』を制作した背景を教えてください。

山嶋:「『コミティア』の出張編集部に持ち込むための漫画を描こう」と思ったことが始まりです。大学の講義で“識字”について知り、読み書きを教える側と教わる側の関係が面白いと思い、この物語を考えました。

――シスターと負傷した女性をメインに据えた理由は?

山嶋:まず世界観は二次大戦中のドイツをモデルにしています。当時負傷者の救護を行っていたこと、迫害を受ける人々の保護を行っていたこと、かつては識字教育の担い手だったことから、シスターを起用しました。そこに負傷した外国人を組み合わせれば「文字を教える」というやり取りをドラマチックに描けると考えました。

――ちなみに「シスターと銃」という相容れない2つを組み合わせた理由は何ですか?

山嶋:“幼いシスター”という暴力からかけ離れた存在が“銃”を手に取ることで緊張感を演出できると考えたからです。あと「フランにいっぱい罪悪感を感じさせたかったから」というのもあります。

――ストーリーで言えば、「嘘は短い脚を持つ」ということわざが軸になっていますね。

山嶋:特別なこだわりはなく、図書館にあったドイツ語のことわざの本から拝借しました。ことわざを組み込むことで「嘘をついてしまったシスター」という物語を強調するために効果的だと思ったのですが、かえって混乱を招く結果になってしまい「失敗だったな」と思っています。

――ビジュアルはどう作りましたか?

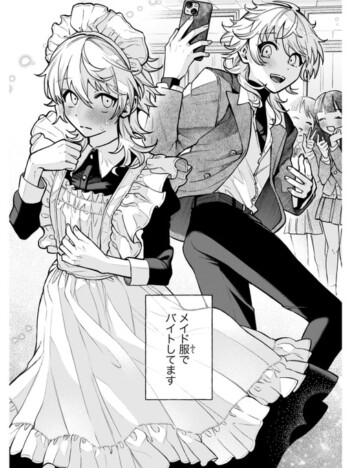

山嶋:フランは幼さを強調するため、背を低くしたり前髪を作ったりしました。一方、ソフィアについては大人であること、異国人であることを強調するため、リアルに寄せたデザインにしています。

――自転車や教会など、登場人物以外の作画も印象的でした。

山嶋:常に意識しているのは映画のような構図です。特に本作では黒ベタを多用してノワール調に描いています。また、フィルム・ノワールや、ドキュメンタリー番組『映像の世紀』(NHK系)とかで流れるようなモノクロ映像を意識して、戦時中の空気感を演出しています。

――今後の漫画制作における目標など教えてください。

山嶋:目指しているのは「映画を一本見終わった時の満足感が味わえる漫画」を作ることです。周囲から“シュウカツ”や“ナイテイ”といった単語が聞こえてきて不安を感じることもありますが、潰されないように商業を目指して日々精進していきたいです。