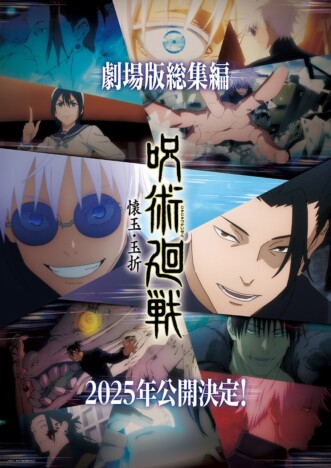

『呪術廻戦』なぜ宿儺は虎杖に負けたのか “呪い”と“呪術師”を分ける決定的な違いとは?

※本稿は『呪術廻戦』最終巻までのネタバレを含みます。

主人公・虎杖悠仁を始めとする呪術師たちと、人類に害をなす呪霊や呪詛師との戦いを描いたバトルマンガ『呪術廻戦』。そこにあるのはたんなる善と悪の対立ではなく、もっと深いテーマ性が隠されているように思われる。

今回は物語が完結を迎えた今、あらためて作品全体を読み返すことで、「彼らは一体どんな信念をめぐって対立していたのか」という謎を解き明かしていきたい。

まず、“味方”サイドにあたる呪術師の共通点から考えてみよう。作中に登場する呪術師たちは一見、さまざまな信念をもっているように見えるが、実はとある共通点を見出すことができる。それは「誰かの言葉に影響を受けている」ということだ。

たとえば序盤の虎杖を突き動かすのは、祖父が遺していった「オマエは強いから 人を助けろ」という遺言だった。虎杖は第1話で初めて“呪い”に遭遇し、死の恐怖に足をすくませる。しかしそこで祖父の言葉を思い出し、オカルト研究会の先輩たちを助けるために戦地に飛び込んでいく。

こうした描写は虎杖に限らない。呪術高専卒業後、呪術師の世界に嫌気がさして会社員として働いていた七海は、ある日パン屋の女性店員にとりついていた呪霊を祓う。そのとき「ありがとう」と感謝の言葉をかけられたことをきっかけに、ふたたび呪術師の世界に戻ってきた。

その一方、呪霊や呪詛師といった“敵”サイドのキャラクターは正反対の特徴をもつ。すなわち彼らは誰かの影響ではなく、徹底して自分自身の欲望や願望に基づいて行動するのだ。

それを象徴するのは、真人の存在だろう。真人は人間と会話できる知性をもちながら、共感性が欠如しており、誰かに影響を受けて良心が芽生えることもない。いわば真人にとって他者は、その尊厳を蹂躙して喜びを得るための手段に過ぎない。

また呪詛師に関しても、事情は変わらない。サイコパス的な快楽に突き動かされる重面春太や組屋鞣造、非術師のいない世界という理想を目指す夏油傑、一億人呪霊を生み出そうと暗躍していた羂索……。その行動方針となっているのは欲望もしくは理想であり、いずれも自分が作り出した世界観のなかで自己完結している。

さらに典型的なのが、“呪いの王”両面宿儺の言動だ。宿儺は傍若無人なエゴイズムの権化であり、あらゆる生き物の尊厳を認めておらず、自分の欲望や興味を満たすための道具としか見ていない。「人外魔境新宿決戦」では繰り返し虎杖から対話を要求されるものの、それに応じることは決してなかった。

呪術師は他者の言葉に突き動かされる存在であり、呪霊や呪詛師は自己完結した世界に生きる。“言葉”をめぐって正反対の描写があることを考えると、作者・芥見下々はおそらくこの違いを自覚的に描いているのではないだろうか。