『攻殻機動隊』原作漫画と押井守アニメの違いを決定的に印象付けた、田中敦子版・草薙素子の圧倒的存在感

声優の田中敦子が亡くなってしまった。彼女が演じたキャラクターの中でも、特に知名度が高いのが『攻殻機動隊』の草薙素子だろう。独特の迫力とカリスマ性を備えたあの声は、作品全体のトーンを決定づけるものだったと思う。

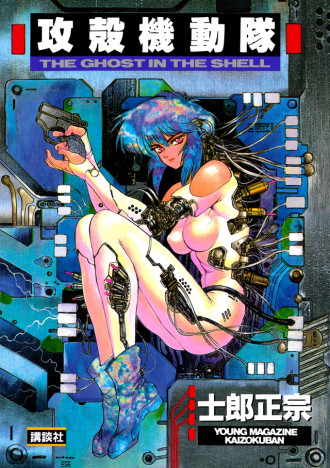

元々、原作コミック版の『攻殻機動隊』と、押井守監督のアニメ版『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』は、かなり毛色の異なる作品である。一言で言ってしまうと、コミック版『攻殻機動隊』はノリが全体的に陽性であり、義体化のような人体改造が当然になっている時代を舞台にした『マイアミ・バイス』のような、連作刑事ドラマ的側面のある作品である。対して、映画版『GHOST IN THE SHELL』は、「人体を人工のパーツに置き換えていったとき、どこまでがヒトでどこからがヒトでなくなるのか」というポイントについて主人公が思考する、内省的な作品だったように思う。

コミック版では、もはや登場人物たちは「自分がヒトがヒトでないか」というポイントで悩むことがない。その悩みは社会全体が遠い昔に置いてきたものとなっており、義体化も電脳化も世の中に受け入れられて久しい社会を舞台としている。だから、疑似記憶を摑まされたゴミ収集作業員も、最後のコマではデフォルメされてあっけらかんとしたリアクションをしている。そんなことではいちいち大きくヘコまないし、犯罪に巻き込まれたものの作中では半ばギャグとして処理される。このハイテンションで享楽的な雰囲気は、コミック版『攻殻機動隊』の大きな魅力だ。

一方で、押井守監督による映画版は、暗くて重い。原作にあった「技術的に可能になったテクノロジーを使い倒そう」というアッパーなムードは後退し、草薙素子は自らの実存について思いを巡らす。疑似記憶を突っ込まれたゴミ収集作業員だって、家族の不在を知って本気でヘコむ。押井守はギャグも描ける監督であり、にも関わらず原作のコミカルな要素を削り落としたということは、映画版のシリアスでヘビーなムードは意図的に盛り込まれたものであろう。

このシリアスなムードを作り上げるのに大きく貢献しているのが、『GHOST IN THE SHELL』における声優のキャスティングである。映画版の2年後に発売されたプレイステーション用ゲーム『攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL』はコミック版により忠実な作品であり、「映画版のテイストを引き継がなかった『攻殻機動隊』の映像作品」である。両者のキャスティングや芝居のテイストを比較してみると、映画版がいかにシリアスなテイストで作られているかがわかりやすい。

ゲーム版で草薙素子を演じたのは鶴ひろみだが、映画版では田中敦子が演じている。先行して映画版が存在していたからか、鶴ひろみ版素子もかなり田中敦子版の演技を参考にしている感じはある。しかし比較してみるとやはり田中版素子の方が声がグッと低く、若干ハスキー。それに比べると鶴ひろみ版はより女性的な印象である。コミック版のテイストの再現という点では鶴ひろみ版はかなりいい線をいっていると思うのだが、しかし映画版のヘビーな雰囲気にマッチしているのは、やはり田中版素子の方だろう。

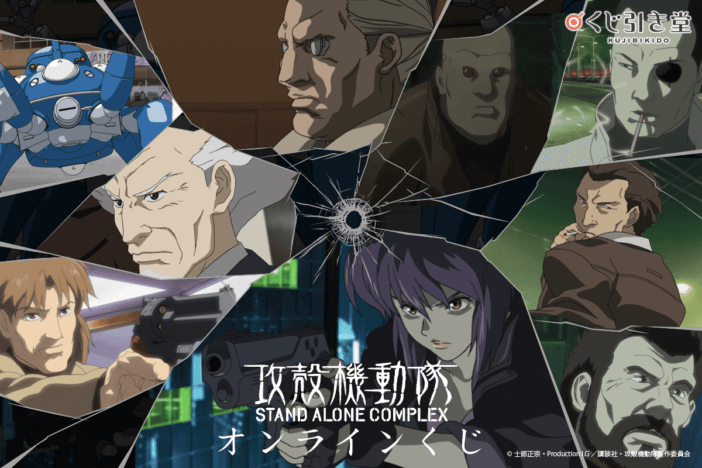

続く『SAC』以降の映像作品においても、草薙素子役にキャスティングされ続けたのは田中敦子の方だった。「作品ごとに異なる声優をキャスティングする」ということも不可能ではなかったはずだが、素子=田中敦子というイメージが確立されたのは、それだけこのキャラクターが田中敦子にとってはまり役だったということだろう。

というよりむしろ、田中敦子がキャスティングされ続けたことで、映像作品としての『攻殻機動隊』の印象や方向性がある程度決定づけられたという点もあるのではないだろうか。現在多くのファンが想像する『攻殻機動隊』は、おそらく映画版・SAC以降のアニメ作品であり、コミカルで享楽的なコミック版のテイストはシリーズを象徴するイメージにはなっていない。ギャグっぽい要素を排したシリアスなトーンにより馴染むのが田中版素子であり、そして田中版素子を主役とした作品が作られ続けたからこそ、現在までつながる『攻殻機動隊』のイメージが形作られたように思うのだ。

原作として先行して存在するコミックの印象をこのように塗り替えたという点からも、田中敦子の声優としての高い実力が伺える。もちろん押井監督らスタッフの舵取りの影響は大きかったが、加えてあの声には、先に出版されていたコミックの印象を覆すほどの力があったと言えるだろう。現状、田中敦子以外の草薙素子が想像しづらい状況になっているということが、田中版素子には作品の雰囲気を決定づけるだけのパワーがあったことの証明ではないだろうか。