「無限に宇宙があれば、似たような地球もあるはず」理論物理学者・野村泰紀氏に聞く、驚きの最新マルチバース論

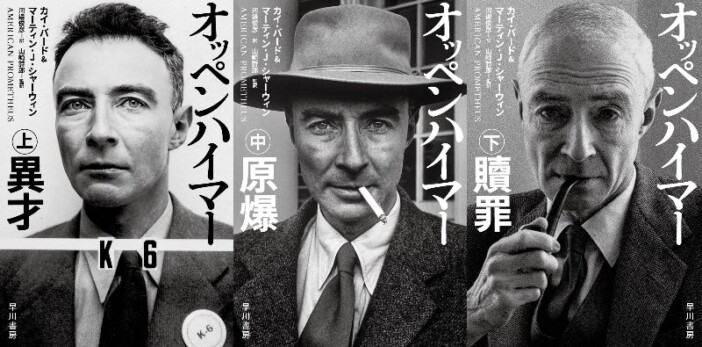

物理学者・オッペンハイマーという人物

野村:正確にいうと、オッペハイマーはもともとバークレー理論物理のグループを作った人で、センターが正式に発足したのはもっと後なので、「流れを汲んでいる」という表現が正しいと思います。オッペンハイマーの逸話が伝承として脈々と残っている、というほどのことはありませんが、この部屋にいた、というプレートはありますし、ウェブページにもその功績は書かれていますね。

――野村先生は物理学者としてのオッペハイマーをどう評価していますか。

野村:もちろん一級の物理学者で、アメリカではスターになりましたが、興味深いのは、アインシュタインのように物理の世界を根底から変えたような人物ではないことです。しかし、いつも議論の中心にいて、新しいアイデアを実現していった。カリスマ性と影響力があり、その意味ではイーロン・マスクやスティーブ・ジョブズのような人だったんだろうと思います。原爆を作る決定をしたのは彼ではなく、おそらく彼が断っても開発は止まらなかったでしょう。

ただ、彼の統率力がなければ、あのような限られた時間で原爆ができたかわかりませんし、他の人だったら失敗したかもしれない。その意味で「断らなかったオッペンハイマーにも責任がある」という話になるかもしれませんが、最終的には政治の責任になるべきだと思います。作る能力がある人が決めるのではなく、国民に選ばれた人が決めなければならない。しかし一方で、僕はサイエンティストが結果について完全に無関心でいいとも思いません。つまり、その技術についてどういう影響があり得るか、政治家がわからずに判断してしまうこともあるため、サイエンティストが「やめるべきだ」と声を上げることはあってもいいだろうと思います。

――それが科学者にとっての一つの責任の取り方ということですね。オッペンハイマーは、一定の責任を取ったと考えられるでしょうか。

野村:少なくとも、彼はスーパースターになったのに、原子力の大ボスのように振る舞うことはありませんでしたし、水爆にも反対しました。それで政府から遠ざけられ、セキュリティクリアランスの剥奪という非常に不名誉なことが起こるわけです。もちろん、原爆の開発にあったては功名心や高揚感もあったと思いますが、基本的にはあの難しい時代を必死に生きた、純粋な人だったのだろうと思います。

アイデアが生まれる瞬間

――同作の中で、オッペンハイマー自身の科学的空想を映像として示す場面があり、火花が飛び散ったり、地球が破裂するような表現がされています。クリストファー・ノーラン監督は以前のインタビューで、物理学者の思考実験やひらめきが文学者のそれと通じるところがある、という趣旨の発言をしていました。野村先生はご覧になってどう思われましたか。

野村:映像として表現するのは「ひらめき」だから、ああいうふうになると思うのですが、研究をしていて実際に「あ、これでいいんじゃん!」と気づく瞬間は、だいたい机の前で何かを計算している時ではないんです。例えば、ジョギングをしている時だったり、ベッドで寝る前の時間だったり。ノーベル物理学賞(クォークの世代数を予言する対称性の破れの起源の発見)を受賞した益川敏英さんは、あの研究はお風呂でひらめいたとおっしゃっていましたが、あれは盛っているわけではないと思います。

脳がこのように動くというのは、脳科学的にも自然らしいです。もちろん、ただボケっとしていて“降りてくる”ようなことはなく、本当に真剣に考え抜いて材料が揃っているという前提ですが、リラックスした時にその材料が無意識に組み替えられ、それがカチッとはまってひらめきになる。僕のようなレベルでも、それは実感しています。

――論文の核になるような部分は、そういうリラックスした瞬間に生まれていると。

野村:そうですね。一方で、論文のアイデア自体は人と話している時に得られることが多いんです。何を調べるべきか分かったら、あとは調べるだけですから仕事は半分終わっているのですが、何が問題で、何が面白いのか、何が分かっていないのか、ということを発見するのが産みの苦しみで。日中はみんなそんな話をしていて、疑問を出し合い、若くて時間があれば翌日には計算した結果を持ち寄って、ああでもない、こうでもないと話し合う。

90%以上はうまくいかないのですが、そんなことを毎日繰り返して競争しているんです。歳をとるとどうしてもやることが増えてスローになってしまいますが、その分、もう少し大局的に考えることができるので、例えば経験豊富で立場のある羽生善治さんが若くて馬力のある藤井聡太さんとどう勝負するか、という感じに近いかもしれませんね。

世界に影響を与えるような論文は30歳前後で書かれたものが多い

――恐るべき新鋭もどんどん出てきている状況だと。

野村:批判があって消されてしまったのですが、かつてスタンフォードの研究所が出した面白いデータがあって、500回以上引用された論文の著者は、ほとんど35歳までだったんです。益川さんもノーベル賞受賞時は70歳近かったですが、受賞理由は30前後の仕事でした。僕ももう50代ですが、一番引用されているのは29歳の時の論文で、2番目が27歳、3番目が32歳の時に書いたものです。

――野村先生がマルチバースについて熱く議論されていたのも20代後半から30代で、それが今注目されているということですね。

野村:そうですね。一般に圧倒的な知名度を持つノーベル賞を通じて、科学について知るという人が多いと思うのですが、実験で確実に、ぐうの音も出ないほど確認されたものにしか与えられない賞なので、こうしたタイムラグが出るし、宇宙物理学にフォーカスが当たることも少ないのは残念だなと思っています。エドワード・ウィッテンやスティーヴン・ホーキングなどの理論物理学のスーパースターも、ノーベル賞は獲っていない。

僕も一緒に仕事をしてきたインフレーション理論の第一人者、アラン・グースですら獲っていません。ブラックホールやマルチバースの話は状況証拠は集められても、直接観測にはかなり時間がかかりますし、例えば「宇宙の始まり」を実験で作ってみせることなど不可能で、ホーキングなんて歴史を完全に変えるような仕事をしているのに、ノーベル賞とは縁がなかった。素晴らしい研究者は多くても、僕らの分野はノーベル賞とはあまり関係なくなっています。

――物理学界の熱気を伝える上では疑問が残る選考なのかもしれませんね。また本の中で印象的だったのは、マルチバースはかなり有力な説ではあるが、反証される可能性もゼロではない、と書かれていたことです。

野村:そのこと自体がマルチバースが明確に科学だと言える理由でもあります。例えば、「恐竜など存在せず、化石は実はUFOが作ったんだ!」という話が科学の理論にならないのは、必ずしも突拍子もないからではなく、「原理的に反証できないから」です。「足跡もあるじゃないか」「いや、それもUFOが作ったんだ」というふうに、どこまでも言い返せてしまうので、「神が存在するか」という問題と同じで、サイエンスの理論にはならない。マルチバースについては、例えば宇宙の曲率という論点があり、これいかんによってどんなに理論が綺麗でも反証される可能性があるので、すなわちサイエンスなんです。

量子力学的には、似たような地球も存在する

――宇宙は「10の500乗」あると書かれており、その中には今の私たちと重なる世界線が無数にあるのではないかと考えると、これまでと違う感覚で生きられる気がします。

野村:そうなんです。先ほどパラレルワールドとマルチバースは同じ現象だと申し上げましたが、我々が違うディシジョンをした、ちょっとずつ違う世界や歴史が量子的なパラレルワールドとして存在する、という話はそんなに突拍子もないことではないんです。無限に宇宙があれば、似たような地球もあるはずで、量子力学的にもそれは起こり得るし、おそらくあるのではないかと。

――野村先生が2011年の段階で論文にされ、冒頭にあったように最初の本『マルチバース宇宙論』にも書かれている、「量子的マルチバース」という発展的理論につながるお話ですね。

野村:本では図版も交えて解説していますが、マルチバースを作り出す無数の泡宇宙が生成される過程は量子力学的な確率過程であり、マルチバースは時間が経つにつれて、異なる泡宇宙が異なる場所と時間に生まれた状態の量子力学的重ね合わせ(量子力学的多世界)になっていくという理論です。

物理学者にとって「無限に続くマルチバース」と「量子力学的多世界」は全く異なるものだと思われていましたが、実は同じ現象の異なる側面に過ぎないと理解できたときには感動しました。僕たちに比べてはるかに大きいスケールで起こった時に「マルチバース」と呼び、小さいスケールで起こった時に「量子力学的多世界」と呼んでいたに過ぎないんです。

――非常に刺激的な話で、先生の本を読んで研究に進みたいと考える若い人が増えるといいですね。

野村:それはもう、著者冥利に尽きます。僕はもう50歳ですから彼らの直接の「ライバル」ではないですし(笑)、若い人が入ってきたら純粋にうれしく、応援したいですね。