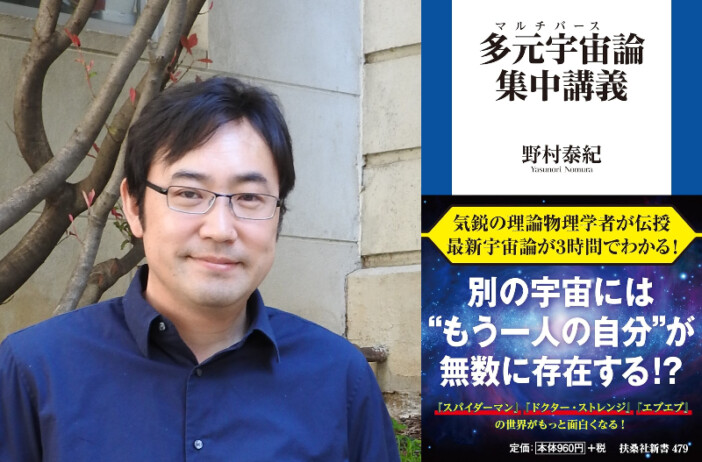

「無限に宇宙があれば、似たような地球もあるはず」理論物理学者・野村泰紀氏に聞く、驚きの最新マルチバース論

カリフォルニア大学バークレー校教授やバークレー理論物理学センター長を務める理論物理学者、野村泰紀氏。素粒子物理学や量子重力理論、宇宙論を専門とし、「マルチバース(多元宇宙)」や量子力学的な「空間」について日々研究を重ねている。

そんな野村氏の最新刊が『多元宇宙論集中講義』(扶桑社)だ。なぜ最新の物理学において、宇宙がたくさんあるとする考え方=マルチバース論が有力視されるようになってきたのか。同書では超弦理論やインフレーション理論、ワインバーグの人間原理といったマルチバース論の基礎をなす理論がわかりやすく解説され、まるで野村氏から講義を聞くような感覚を味わうことができる。この取材ではマルチバース論や物理学研究の現状に加え、カルフォルニア大学バークレー校における理論物理の先達でもあるJ・ロバート・オッペンハイマーをどう見るかについても話を聞いた。

「あるべき姿をしていない」という不自然性

――2022年に刊行された『なぜ宇宙は存在するのか はじめての現代宇宙論』(講談社/ブルーバックス)は驚きに満ちた非常に面白い一冊でしたが、当然ながら専門的な部分も大きく、読み進めるには一定の知識が必要でした。他方、今回の『多元宇宙(マルチバース)論集中講義』(扶桑社)は語り口調で、よりわかりやすい一冊です。どんな読者を想定して書かれたのでしょうか。

野村泰紀(以下、野村):おっしゃるように、ブルーバックスの方は基本的にサイエンス領域に深い関心のある人に向けて書いたので、今回はより一般の方に届けばいいなという思いで書きました。ライターさんに入っていただいて、人に話しているような感じに仕上げることができたので、結果的には僕のブルーバックスの本や、最初の本(星海社『マルチバース宇宙論 私たちはなぜ〈この宇宙〉にいるのか』)の良いイントロになるかなと思います。

――21世紀に入ってから約20年間で、宇宙物理学の世界でこれほど大きな転換・進展があったということがまず驚きです。そもそも野村先生が「マルチバース」という主題に取り組むようになったのは、どんな経緯からですか。

野村:僕は素粒子物理学の出身で、素粒子の理論が「あるべき姿をしていない」という不自然性について研究していました。この不自然性を解くために超対称性などさまざまな理論が提案されて、それらの予言する新粒子が実験の精度を上げれば見つかるはずだと言われていた中で、なかなか見つからなかった。特に1990年代の終わりくらいに欧州原子核研究機構にあるLEPという粒子加速器による実験で見つからなかったあたりから、私も含めて「どこかがおかしい」と言い出してきた一団がいたんです。新粒子が「あるべきところにない」という。

そもそも「真空のエネルギー密度」という問題について、理論の自然な見積もり値に比較してはるかに小さく不自然だということがわかっていました。その説明として「自然界には無数の異なる宇宙が存在する」というマルチバース理論が出てくるわけですが、素粒子についても同じメカニズムで不自然な状態になっているのではないかと。つまり、不自然さを解く必要はないかもしれない――と。実際そういう論文も書いたのですが、最初はリジェクト(不採択)されました。今ではそれなりに引用もされているようですが。

――私たちが全宇宙だと思っていたものは無数にある宇宙のひとつに過ぎず、素粒子の種類や性質も、それを支配する法則も違う。理論上あるべきはずの素粒子がないのも、「この宇宙がそのようにできているから」ということですね。

野村:そうですね。今では有力な説ですが、以前は国際会議で発表すると、議長に「哲学についての発表をありがとう」と揶揄されることもありました。もちろん哲学は重要ですが、それは「科学」ではないと。ただ、例えばドキュメンタリー映画『パーティクル・フィーバー ~人類はヒッグス粒子を見た』において、「超対称性のようなメカニズムがあって、不自然さが解けている」「実はそうではなくてマルチバースで解けている」という議論のなかで先ほど述べた論文が使われましたし、やっぱり分かる人は分かっていた。2000年代半ばくらいから本格的にそういう研究をしていて、「マルチバース」というものを真剣に考えるようになりました。

いろんな宇宙がどんどんと生まれている

――「平行世界/パラレルワールド」というものは一般レベルの知識だと量子力学の理論から導かれ、それがエンタメに応用されているという印象を持っていましたが、野村先生の本を読むと、宇宙自体が無数にあるということですね。

野村:そうですね。『はじめての現代宇宙論』(講談社ブルーバックス)でも今回の『多元宇宙(マルチバース)論集中講義』でも、まずは分かりやすく「いろんな宇宙がどんどん、ポコポコと生まれていて、僕らの宇宙はその泡のひとつだ」と説明しています。実は、最初に書いた『マルチバース宇宙論』はよりマニアックで、最後に自分の仕事についてもしっかり書いています。「量子力学的多世界=パラレルワールド」と「無限に続くマルチバース」は、実は「確率的重ね合わせ」という同じ現象であるという話なのですが、これは完全に受け入れられたわけではない自説なので、今回の本には入っていません。

――今回の本はあくまでマルチバース宇宙論を学ぶにあたっての基礎的なところにフォーカスしているということですね。

野村:「マルチバース」という世界像は20世紀末の宇宙膨張の詳細な観測と最新の理論物理学の発展の自然な帰結であって、科学者の間でも急速に受け入れられてきたとても有力な説ですが、完全に確立したとまでは言えません。とはいえ、今回の本には主に著者の自説が書かれているというわけでもないので、ある程度スタンダードな部分を学べるものになっているだろうと。