「ヤクザも人間なので、承認欲求がある」 暴力団取材のエキスパート・鈴木智彦インタビュー

「暴力」に対する社会の目は、近年ますます厳しくなり、体罰や性暴力などのフィジカルな暴力は当然ながら、さまざまな行為がハラスメントとして認知されてきている。一方、社会的制約によってどれだけ取り締まっても、暴力は人々の目につかないところで依然として残り続けてもいる。陰を潜める“暴力団”と入れ替わるようにして、半グレをはじめとした新興の反社会的勢力が台頭しているのも、その現れの一つだろう。

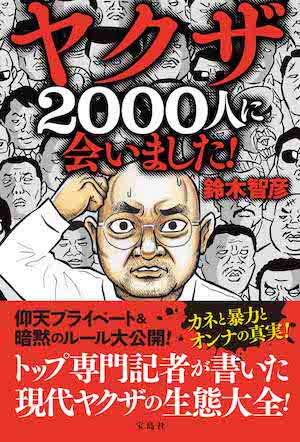

ヤクザ取材のエキスパートであるジャーナリスト・鈴木智彦氏は、時代によってヤクザの在り方が変わりつつあるものの、その暴力には「人間の本性がある」と語る。「人の生き死に」をテーマに30年以上ヤクザを追ってきた鈴木氏に、新刊『ヤクザ2000人に会いました』(宝島社)についての取材をおこなった。(小池直也)

ヤクザはもはや同級生みたいな感じ

鈴木智彦(以下、鈴木):この本は過去作『ヤクザ1000人に会いました!』(2012年1月)と『ヤクザ500人とメシを食いました!』(2013年2月、ともに宝島SUGOI文庫)に収録した話を、現在の状況に照らし合わせて加筆修正し、新規原稿を追加したものです。主に暴排条例(東京都暴力団排除条例)ができてから変わったところについて書き直しています。「ヤクザとは何か?」といった基礎知識や「指詰め」の定義は変わらない部分ですが、多くの人が知りたがり、マニアックな視点の切り口より読まれるので、改めて収録しています。

――ヤクザを取材し続けて、もう30年近くになるんですね。

鈴木:ヤクザ専門誌『実話時代』編集部に入社したのが1995年なので28年です。嘘、騙し、前言撤回、威嚇、恫喝……オリンピック級のサイコパス相手になんとか精神が持ってよかったです。いまや俺に連絡してくるのは編集者か暴力団か、もしくは警察くらいになってしまいました(笑)。

今の総長クラスには同年代もいて、互いにペーペーだった頃から知り合いの人もいる。そうした人たちには同級生みたいな感覚があります。ジャーナリズムという大義名分がなければ密接交際者の範疇まで近づく取材もありますが、毎回、暴力団の広報になってはならないと強く自分に言い聞かせてます。俺たちの仕事はヤクザを取材して面白い記事を書くことです。ヤクザと友達になって、どうでもいい行事のスケジュールや出席者を教えてもらうことではない。

取材対象が暴力団という社会悪である以上、常に悩み、自問自答せねばならない。なにも考えずに取材してると、ヤクザの歓心を買うためにお土産を持って行ったり、率先して暴力団が喧伝したい情報のスピーカー役を引き受けたりするようになっちゃう。暴力団の代弁者になってはならない……なんてみじんも考えなくなります。

最近の実話誌記者はかなり危うくて。一部の人間は、ヤクザ取材のモラルを無視し始めている。自制心と距離感を見失い、暴力団の機嫌を取る能力だけを特化させた、対暴力団営業用の化け物になりつつある。「ヤクザから贈り物をもらうな。こちらからも物を送るな。金を渡されたら土下座して断れ」と小言を言うと、「仲良くなったら電話ひとつで情報をもらえるじゃないですか。お金だってなぜもらったらダメなんですか?」と反論されます。暴力団と適切な距離を保っていないと情に絡め取られ、人間関係が障害になって核心に触れられなくなっちゃうのに、ヤクザの嫌がることは最初から書くつもりがないから、話がかみ合わない。

――ヤクザの競歩大会を偶然に見かけて、組長に電話確認をするエピソードも出てきました。

鈴木:ある日、青梅街道を車で走っていたら、いかにもな集団がジャージ姿にゼッケンをつけて青梅に向かって歩いているんですよ。どうみても住吉会向後睦会の親分で、のち、四ツ木斎場で射殺された熊川邦男さんだった。すぐ電話して確かめたら「新宿‐青梅43kmかち歩き大会」に参加してるという。一緒にどうだと誘われたけど断りました。

その後は次第にPHSが出始め、我々も携帯電話を持てるようになったけど、当時はまだ保証金や通話料が非常に高価で一般的ではなかった。急用があるとヤクザから自宅に電話がかかってきました。家族が血相を代えて行きつけの蕎麦屋にダッシュしてきて、「○○組長から電話!」と呼びに来たこともありました。

――「この本を解析しても無駄」と警察に呼び掛ける一文も印象的でした。

鈴木:当時の警察はヤクザ雑誌を解析して、筆が滑っている記述から情報を取ったり、「SMのビデオを見る人は暴力的性癖がある」という偏見から、レンタルビデオ屋の履歴をチェックしたりしていたんです。特に俺が書いていた雑誌は、人事なども載る暴力団の業界誌で、暴力団事務所に置かれていた当時は、拘置所の前にある差し入れ所や歌舞伎町の書店でも平積みにされていて、2000年の実売数は『実話時代』が14万部、俺が編集長だった『実話時代BULL』は8万部ほどあった。今の実話系週刊誌より売れていたんです。

――そもそも鈴木さんがヤクザを取材しようと思った理由は?

鈴木:もともと俺はストックフォトのカメラマンで、アメリカで観光パンフレットやモデルの写真を撮っていた。若いので気負いがあり、米国人に負けない写真のテーマを探していて、ロサンゼルス・シルバーレイクのアパート横にあった『I chan’s sea food bar』の日本人経営者によく相談していた。。そうしたら、店主が元ヤクザの作家・阿部譲二の作品にも載っている元舎弟で「食いっぱぐれないし、テーマとして強いからヤクザを撮れ」とアドバイスしてくれた。「相手がヤクザだ。ライバルがいない。そして日本人はヤクザが好きだ。死ぬまで食えるぞ」実際、その通りになった。

帰国して、暴力団専門の月刊誌『実話時代』を見つけ、雇ってもらおうと連絡したら「カメラマンではなく編集者なら募集している」と言われた。右も左もわからない28歳頃で、適当に写真を撮ったら辞めるつもりでしたが、ずるずると続けてしまいました。上の人たちが関係者からのクレームでノイローゼになり、「若いやつが来たから編集長にしよう」という感じだったので、入社2カ月くらいで編集長になりました(笑)。

――本作収録の用語集にある「カマシ・クンロクを入れる」の欄に「恫喝、脅し。本当ならいきなり暴力がくるので、いわれても気にしなくていい」という言及がありました。

鈴木:本当にやる気なら予告したら逃げられますもん。脅しを入れてくる時は、本当はやらない。といっても「おまえ、やる気ないんだろ?」と挑発したら、相手のメンツをつぶすのでやられてしまう。メンツは想像以上に重いんです。フリーになったばかりの頃、目立たなきゃと思って「〇〇組とケンカして、〇〇組が勝った」と書いた。負けたと書かれた側のメンツは丸つぶれです。結果、朝方に襲撃され、派手に殴られて。大阪の組長を頼って逃げた。1週間くらい経った頃だったか、組長が「もう向精神薬飲まんでええで。その代わりすぐ被害届は取り下げ、記事はなんとか訂正するように」と言われ、50人くらいで発売前の本にシール貼りをする羽目になりました。

社会性に埋没しすぎて、本来の自分の姿や本音がわからない時代

――「暴力に人間の本性がある」という旨の前書も印象的でした。それについても改めて教えてください。

鈴木:例えば誰か知人に「父親が死にました」と告げられたら同情しますが、その人と離れた次の瞬間には忘れてしまうものですよね。そのときはいかにも悲しそうな表情まで作るけど、それは社会的な自分であり、言い換えれば演技のようなものなんです。でも、「殺す/殺される」の瞬間に立ち会うと、社会的な仮面は否応なく剥がされて、カッコつけていられない人間の本性が浮かび上がる。それを指摘したのが明治頃の作家・子母澤寛でした。俺は彼の本を読んで、生き死にの人間ドラマを、自分の仕事の柱にしようと思ったんです。

Twitterなどを見ていると顕著に感じますが、昨今は多くの人が社会性に埋没しすぎて、本来の自分の姿や本音がわからなくなってしまっている。だからこそ、いっそう「社会性を外した人間の真の姿とは?」というテーマは文学的、ジャーナリズム的なテーマになりうると思います。抗争が起きる度に渦中に入っていったのは、やはりそこに人間の本性を見ることができると考えたからです。なのに今のヤクザは喧嘩をしなくなってしまいました。過去の遺産を食いつぶしている状態です。

――なるほど。

鈴木:一般人が殺される事件や戦争と違って、ヤクザの場合は互いに殺し合うことを了承して抗争のリングに上がっています。組織のために自分を犠牲にすることを厭わず、憎しみのない相手を殺す。心の奥底に罪悪感があっても、互いにそれを了承し、「ヤクザだから殺った殺られたはしゃあない」と納得ずくで殺し合うのが暴力団の建前なんです。俺だって知り合いが殺されたら心が引き裂かれますが、ヤクザなら一般人の事件と違って引いてみられる。室内で射殺されると消毒液の臭いがすごいけど、大量殺人の現場でも怖いと思ったことがない。だって殺し合いを承知で抗争してるんです。なら化けて出たりしないでしょう。だけど、最近のヤクザは口だけで、抗争になると「殺る殺る詐欺」ばかり。「ヤクザはメンツを踏みにじられたら相手を殺す。やられたら報復しないと飯が食えない」と教わってきたのが、最近は報復さえしない。かつてのヤクザは崩壊してるんです。

――ヤクザが変質したターニングポイントは何だったのでしょう。

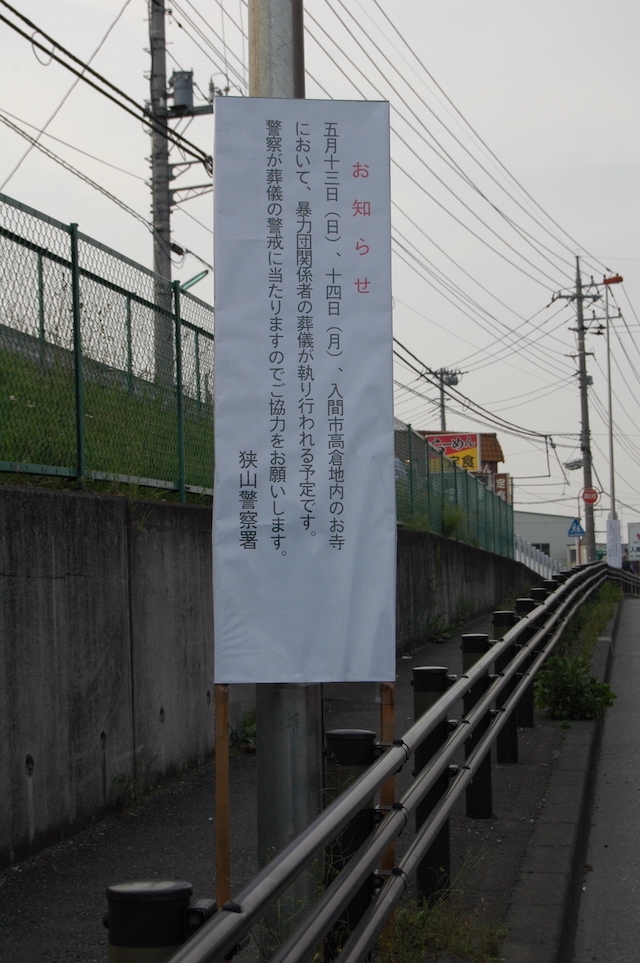

鈴木:暴排条例よりも、殺人罪が無期懲役になったのが大きいと思います。ひと昔前なら、もし仲間が殺されたら、葬儀にも出席せずヒットマンが走った。一刻も早く報復せねばならないからです。相手を殺害すれば自首し、口を割らずに単独犯として長期刑に服役した。昭和59年(1984年)に山口組は分裂し、ヤクザ史上最大の抗争である山一抗争が勃発しますが、その際は殺人でも15年~20年くらいで出所できたので、事件が頻発した。20歳でジギリ(組のための殺人)をかければ、出てきてもまだ40歳。ヤクザとしては脂がのっている年齢です。だからヤクザとして上を狙うなら、早いうちにロング(長期刑。組のための殺人を指す)を務めるのがセオリーだった。そういうサイクルが無期懲役によってなくなったんです。今は抗争で喧嘩相手を殺したら無期懲役です。そこで人生終了になってしまいます。とはいえ、ヤクザは殺してなんぼなので、抗争で引け引けだと組織力が衰える。武闘派組織では、抗争事件になっても犯人が自首しません。昔のような潔さは消滅しましたが、ヤクザにとっては致し方ない話ではある。

でも殺人は時効がないので、何十年後でも逮捕される。親分が了承していない殺人なんてありません。実行犯が組織に不満を持ち、老齢になって警察にすべてをしゃべる危険もある。組織にとっては爆弾を抱えるようものです。

なぜヤクザがヒットマンにならないのか。「人生を捨ててもいいと思わせる親分がいない」という理由もありますね。金や地位じゃない。最後は情があるかないかです。カリスマによる洗脳ができていないから、宗教戦争や自爆テロのようにはなりません。それにヤクザは「殺してこい」とは言えるけど「死んでこい」とは言えない。そこにヤクザの限界がある。

――なぜ今はそういう親分がいない?

鈴木:人材が集まらないからでしょう。カリスマ性があり、才能があれば。今はヤクザをやらないと思います。この人はいいヤクザになるだろうなと感じる半グレの人はたくさんいますが、きっちり線を引いている。昔は二枚看板の人もいて、土建屋や居酒屋店員、タクシー運転手をやりながらヤクザもできた。「二足の草鞋」はもともと博徒と捕吏を兼ねる人の意味で蔑称でした。ヤクザでありながら、警察の下働きをする人を差別する言葉なんだけど、もはやそういうニュアンスは消えました。

――なるほど。暴排条例の影響はどれくらいありますか。

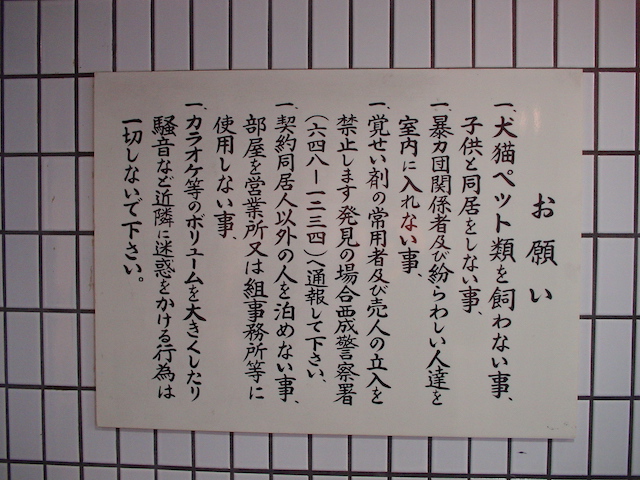

鈴木:暴排条例は堅気を締め付ける法律です。実際、これを盾にヤクザと縁切りした人や企業はかなりいる。そのほか、暴力団対策法は何度も強化され、ヤクザをぎりぎりと締め付けています。暴対法による特定危険指定または特定抗争指定になると事務所に出入りできなくなるのですが、それも暴力団にとって大きな痛手となりました。なぜなら彼らにとって組織として唯一まとまる機会の寄り合いができないからです。ヤクザは鉄の団結を誇ると言いますが、まったくの嘘です。たったそれだけで組織は瓦解してしまう

――安藤優子アナウンサーなどが、かつては暴力団事務所への突撃取材をしていたというエピソードも時代を感じさせます。

鈴木:彼女だったかはっきりしないのですが、当時、女性アナウンサーに暴力団事務所への突撃取材をさせるテレビ局は多かった。罵倒され、水をかけられるなんてテレビ的には最高の画ですから、撮らせてもらうように頼んだかもしれません。今回の山口組分裂時に埼玉で発砲事件があって、フジテレビが取材をお願いしたら、「いいけど、立場的に歓迎できないから、俺たちが怒鳴る画を撮れ」と言われた。放送されたのはカメラに「なんだコノヤロー」と悪態をつく映像です。(笑)。

たとえやらせがあったとしても、安藤さんが単身で事務所を訪問したのは尊敬に値する。当時のヤクザは本当に怖かったですから。神戸の山健組事務所前で幹部二人が射殺された時、記者クラブの若い人は、カメラや警察がいる中、男女10人くらいで暴力団事務所の呼び鈴を押していた。本当に話を聞きたいなら、夜中の誰もいない時間に、単独で行くべきなんですけどね。

――鈴木さんは実際に拉致された経験もあるとのことですが、当時の話も教えてください。

鈴木:拉致は何度もされていますが(笑)、最初は新宿・京王プラザホテルでした。人目がある場所なら大丈夫だと思っていたら、車がばっと来て「乗ってください」と言われ、そのまま連れていかれました。「結局どこにいても拉致される」と理解したので、その後はクレームがあったら事務所でもどこでもこちらから訪問するようにしています。

何日か家に帰してもらえないこともありましたね。鍵がドアの外側に付いていて出れないんです。その時は奪われた電話を見つけ出して、なんとか逃げました。家族に1週間ぶりの電話をしたら、「友達と激辛ラーメン食べてるから後でね」と言われて切られました(笑)。いつも家にいないもんだから、一週間くらいいなくても気にならなかったのかもしれませんが、膝から崩れましたよ。