北丸雄二×川本直が送る、日本文学の「クィア・リーディング的読解」 漱石、太宰、大江の名作における同性愛について

ジャーナリストの北丸雄二氏と批評家・小説家の川本直氏のトークイベント「LGBTQ+と文学と──虚構と現実とが鬩(せめ)ぐ」が、2021年12月26日に青山ブックセンター本店で開催された。

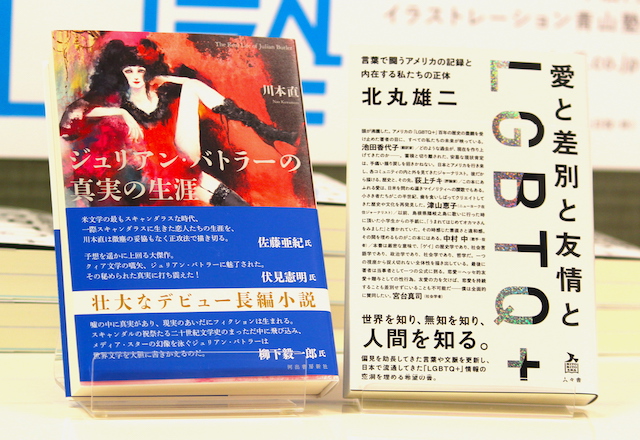

25年におよぶニューヨーク生活を経験した北丸氏は、アメリカの LGBTQ+を取り巻く社会の変遷を検証した『愛と差別と友情とLGBTQ+』(人々舎)を2021年8月に刊行。人文書の年間ベストを読者投票とともに選出する「紀伊國屋じんぶん大賞2022」で2位を受賞した。川本氏は同年9月、20世紀アメリカ文学界で活躍した女装作家の評伝の翻訳、という体裁で書かれたデビュー小説『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(河出書房新社)を上梓。多くの書評家の年間ベストに取り上げられ、話題を集めている。

初対面だという二人の対談内容を前編・後編に分けてお届けする。前編では二人の著作の感想やノンフィクションとフィクションの境界、クィア・リーディングの対象としての日本文学などについて語り合った。(小沼理)

現実と虚構が混ざり合い、〈真実〉が浮かび上がる

北丸:新聞社に勤めていた29歳の時、新潮社から『スタヴロスは染まらない』という小説を出したことがありました。20代の頃は小説家になろうとしたんですよ。どんなものを書きたかったかというと、まさに『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』のような本を書きたかったんだと思いました。

川本:北丸さんが翻訳した著作に影響を受けてきたので、本当に光栄です。北丸さんを知ったのは、90年代のゲイ・ムーヴメントの頃なので、私はまだ13歳くらいですか。その頃に再評価されていたウィリアム・バロウズに始まってゲイ文学を読むようになって、パトリシア・ネル・ウォーレンの『フロント・ランナー』を北丸さんが訳されていたのを知ったんです。北丸さんはアラン・ホリングハーストも訳していますよね。あんなに技巧的な作品をどうやったら訳せるのか、凄いな、と思っていました。

北丸:『フロント・ランナー』を訳したのは新聞記者時代でした。ホリングハーストは記者をやめてからかな。ニューヨークで彼に会ったんですよ。彼の最初の作品『スイミングプール・ライブラリー』は20世紀を通して生きたある貴族の老人の話をもとにイギリスのゲイ文化を追っていく作品なのですが、とにかく衒学的で、クラシックミュージックから絵まで情報量が膨大。当時はGoogleなんかなかったので、ニューヨークに来た時に会ってどうしてもわからなかった部分を色々と聞いたんです。あれは大変な作業でした。

『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』は、ジュリアン・バトラーという作家の生涯を、パートナーで共作者のジョージ・ジョンが記したものを川本さんが訳したという体裁をとっています。読んでいくうちに「ちょっと待て、こんな話知らないな」と思いはじめて、数十ページ経ったところで「やべえじゃん、これこそ私が書きたかったものだ!」と思いました。要するに全部でっちあげで、ジュリアン・バトラーもジョージ・ジョンもこの世には存在しない。

川本:そうですね。ジュリアン・バトラーやジョージ・ジョンの経歴は様々な作家のものを混ぜ合わせて構成していますが、キャラクターとしての二人はフィクションです。作中にゴア・ヴィダルやトルーマン・カポーティといった実在の人物が登場する際は、可能な限り彼ら自身の言葉やエピソードを使っていますが。

北丸:だからどこからどこまでが本当なのかがわからなくて。川本さんはアメリカの小説家のゴア・ヴィダルが亡くなる前年にインタビューをされていますが、この小説のあとに読むと、そのインタビュー自体もまるで虚構のように思えてくる。

新聞記者をしていた時、自衛隊の基地跡地をどう開発するかのルポを担当したことがありました。その時すでに小説を出していたので、そのせいか社内で「あいつはルポがうますぎる。作っているんじゃないか?」と言われたことがあったんです。それで失礼だって怒ったのが毎日新聞を辞めたきっかけなんですが。でも、まさにこの小説を読んだあとは、川本さんが書くものはすべて作っているんじゃないかと思ってしまうくらいに、現実と虚構の境目がつかなくなります。そしてそこには、現実も虚構も関係ない、一つの〈真実〉が浮かんでくるんです。

真実は、文学だけじゃなくルポルタージュやノンフィクションの目的でもあります。それこそ今はポスト・トゥルース、フェイクニュース、陰謀論、Qアノンなどが話題になる時代。実際に起きたかどうかとは別に、真実はどこに求めうるのかということを、私はトランプ登場以後、ずっと考えつづけていました。そんな折に、こうしてお話しできることがとても光栄です。執筆にはどのくらいかかったんですか。

川本:10年です。ヴィダルと会う10日前、なぜか回想録の作中作の冒頭が浮かんで、ジュリアンとジョージがパリへ脱出するシーンまで書いていたんですよ。そしてヴィダルと会ってみたら、これがまたとんでもない人で。彼にとっては、ノーマン・メイラーは馬鹿、トルーマン・カポーティは嘘つき、スーザン・ソンタグはフランス語もろくに喋れないのに見栄を張っている嫌な奴みたいに映っているんですよ(笑)。それは馬鹿にしてはいるものの、フラットに、対等に見ているということでもあるんですけどね。

私がヴィダルに惹かれたのは、批評的な側面はもちろん、古代から現代までの文学を知悉していたところです。今は公になっていることですが、日系ドイツ人の名付け親になってその子を育ててもいる。だから日本文学も読んでいて、晩年の小説の『ライブ・フロム・ゴルゴタ』も日本人が出てきますし、最後のページは冒頭の英語で書かれた文章を日本語訳したもので終わる。拙いけど、ちゃんと自分で訳しています。

北丸:じゃあ、フィクションを書いたのはヴィダルの影響なんですか。

川本:そうですね。ヴィダルの小説に影響を受けているのに、批評だけでは十分じゃないですから。

北丸:でも、ヴィダルに会う前に書き出しができていた。

川本:私は無意識過剰なので、当時は気づいたら「なんかできたぞ」という感じだったと思います。

北丸:そうなんだよね。小説って没頭すると、どこかから降りてきちゃうんですよね。